Die Sozialversicherung, der Elefant im Raum

- 04.04.2019

- Lesezeit ca. 2 min

Einfach, transparent und leistungsfreundlich!

Selbst wenn eine ambitionierte Steuerreform umgesetzt und der Steuertarif auf Räder gestellt wären, gibt es noch einen wichtigen offenen Punkt: die Sozialversicherung. Sie belastet den Faktor Arbeit für die geringeren oder mittleren Einkommen deutlich stärker, als es die Steuer tut. Das lässt sich sehr schnell an einem Beispiel ablesen.

Stellen wir uns vor, Martin Müller entscheidet sich dafür, künftig Teilzeit zu arbeiten. Aktuell verdient er 3.500 Euro monatlich, ziemlich genau das mittlere Vollzeiteinkommen eines Angestellten. Künftig wird er nur noch zu 60 Prozent angestellt sein, bei einem Verdienst von 2.100 Euro monatlich. Dann wird er fast um 70 Prozent weniger Lohnsteuer zahlen, aber nur um 40 Prozent weniger Sozialversicherungsbeiträge.

Wer die Belastung des Faktors Arbeit signifikant reduzieren möchte, kommt für große Einkommensgruppen in Österreich also kaum an der Sozialversicherung vorbei. Sie trägt wesentlich zu den gesamten Arbeitskosten bei. Im Vergleich mit anderen Industrienationen machen die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitnehmer und -geber abführen müssen, mit 14,5 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung einen deutlich höheren Anteil der Abgabenbelastung aus als im OECD-Schnitt (9,3 Prozent). Nur in Frankreich und Tschechien ist ihr Anteil höher.

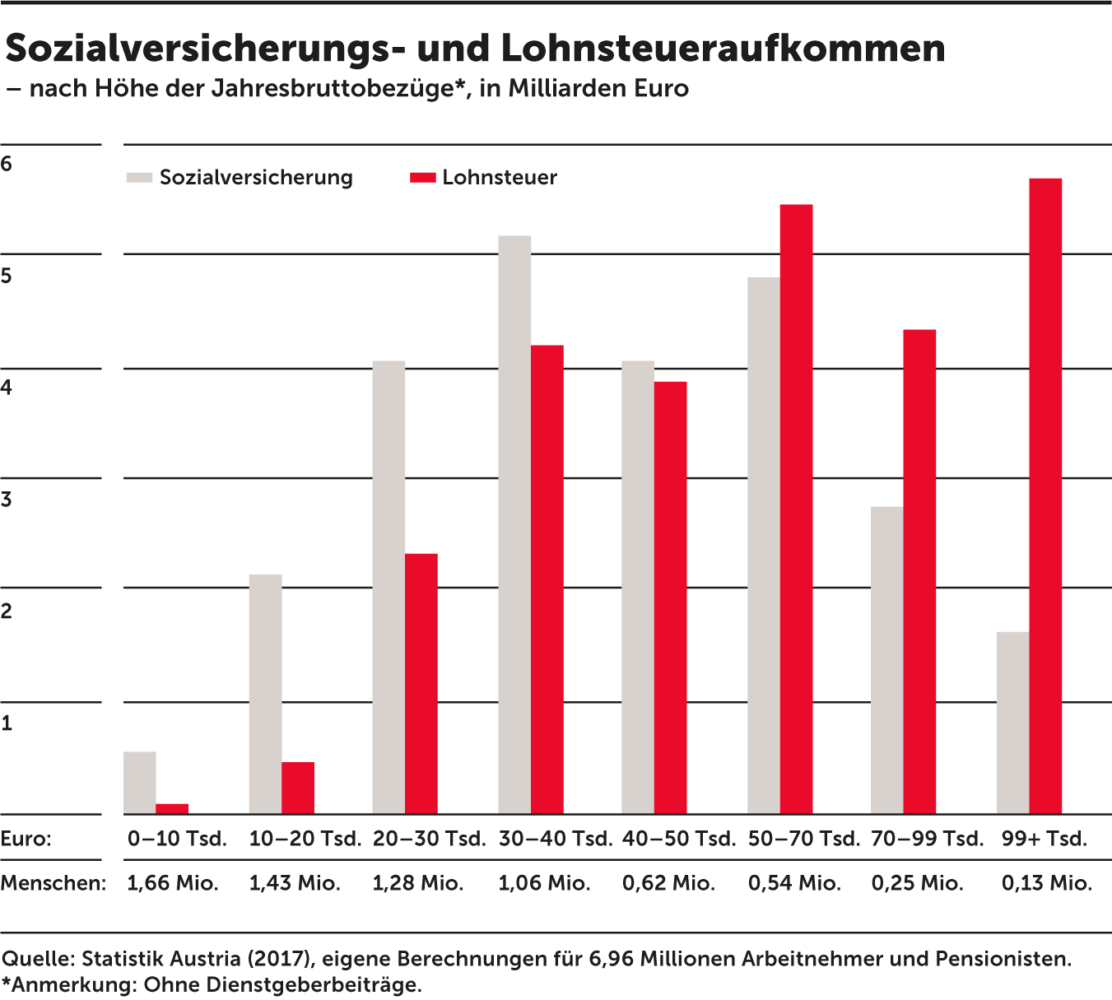

Abb. 10: Welche Einkommensgruppen Sozialversicherungsbeiträge und Einkommensteuer zahlen.

Will die Politik insbesondere die Bezieher niedriger oder mittlerer Einkommen entlasten, dann sind die Einkommen und Lohnsteuer dazu also weniger gut geeignet. Denn von den 4,5 Millionen Arbeitnehmern zahlen jene mit einem Bruttobezug von weniger als 20.000 Euro im Jahr zwar kaum Lohnsteuer, aber immerhin rund 2,7 Milliarden Euro an Sozialversicherungsbeiträgen. Bis zu einem Jahresbruttoeinkommen von 50.000 Euro macht die Sozialversicherung für die Arbeitnehmer einen höheren Beitrag aus als die Lohnsteuer. Berücksichtigt man die Dienstgeberbeiträge zusätzlich, ist dieser Anteil natürlich noch höher.

Was bringt nun eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge den Beschäftigten? Eine Senkung würde je Prozentpunkt nach unseren Berechnungen rund 1,8 Milliarden Euro bedeuten. Der Nettoeffekt ist kleiner (1,2 Milliarden Euro), weil geringere Sozialversicherungsbeiträge auch bedeuten, dass das zu versteuernde Einkommen und damit die Lohnsteuer steigt. Aktuell zahlen Arbeitnehmer zwischen 15,12 und 18,12 Prozent an Beiträgen zur Sozialversicherung, die Arbeitgeber zahlen 21,31 Prozent. Bereits 2018 wurden etwa die Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt, 2020 sollen die Krankenversicherungsbeitrage zur Entlastung des Faktors Arbeit reduziert werden. Die Agenda Austria hat berechnet, was eine deutliche Verringerung der Krankenversicherungsbeiträge um drei Prozentpunkte den Beschäftigten bringt.[1] Die Nettoentlastung beträgt 3,5 Milliarden Euro.[2]

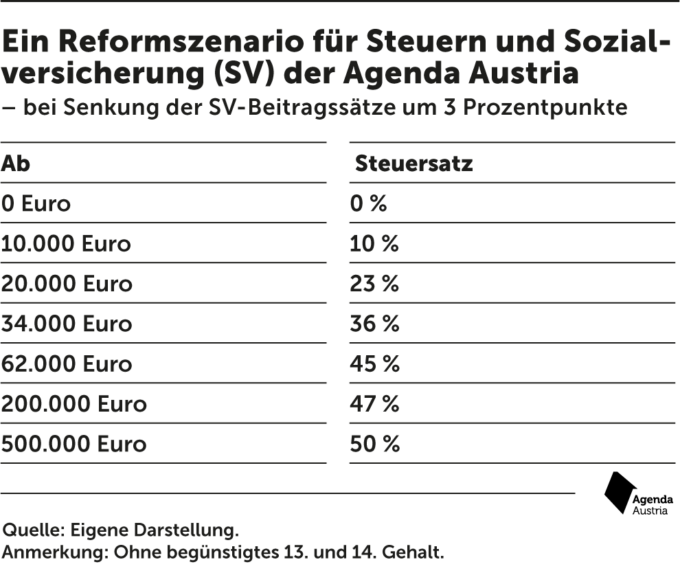

Tab. 5: Steuertarife im Rahmen einer zusätzlichen Sozialversicherungsreform.

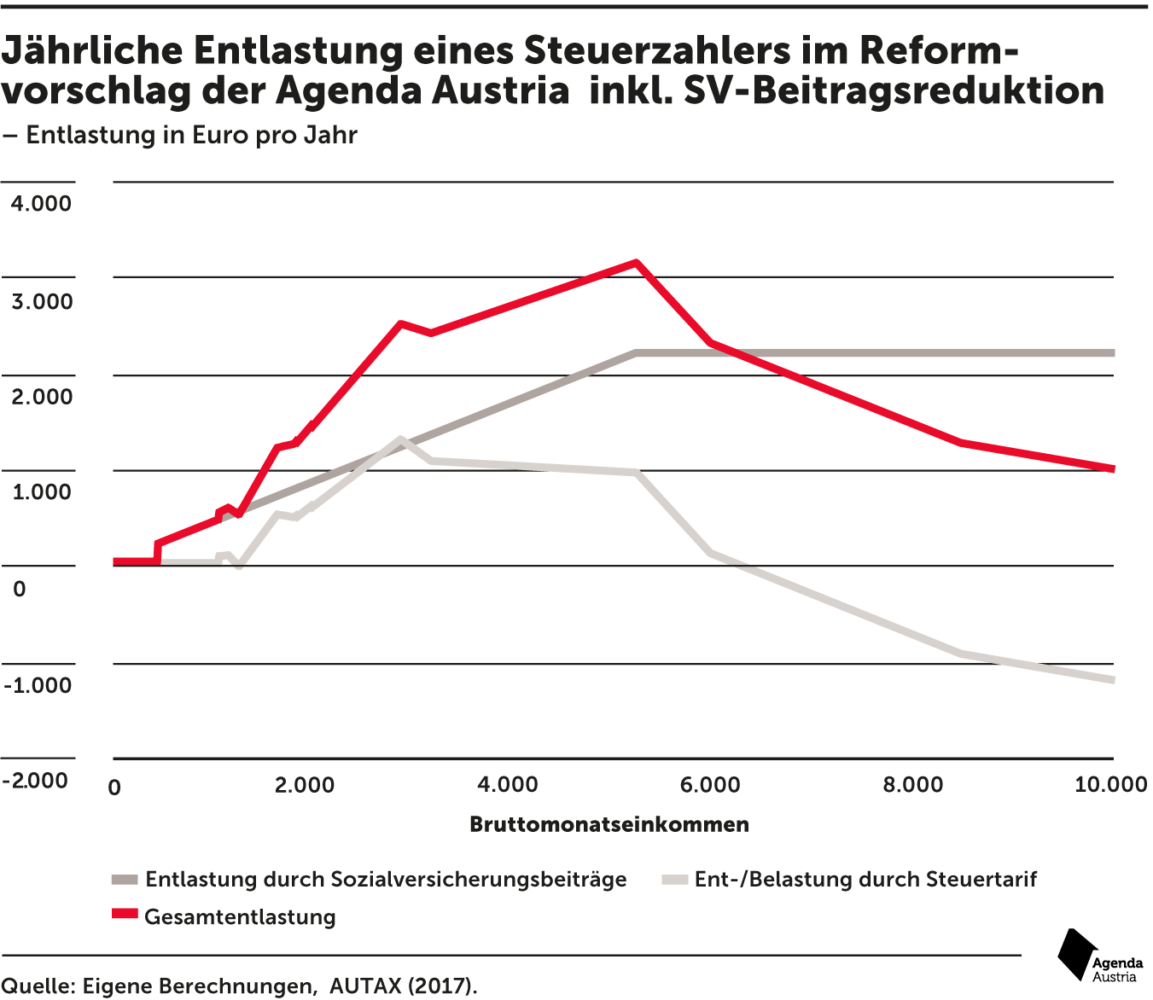

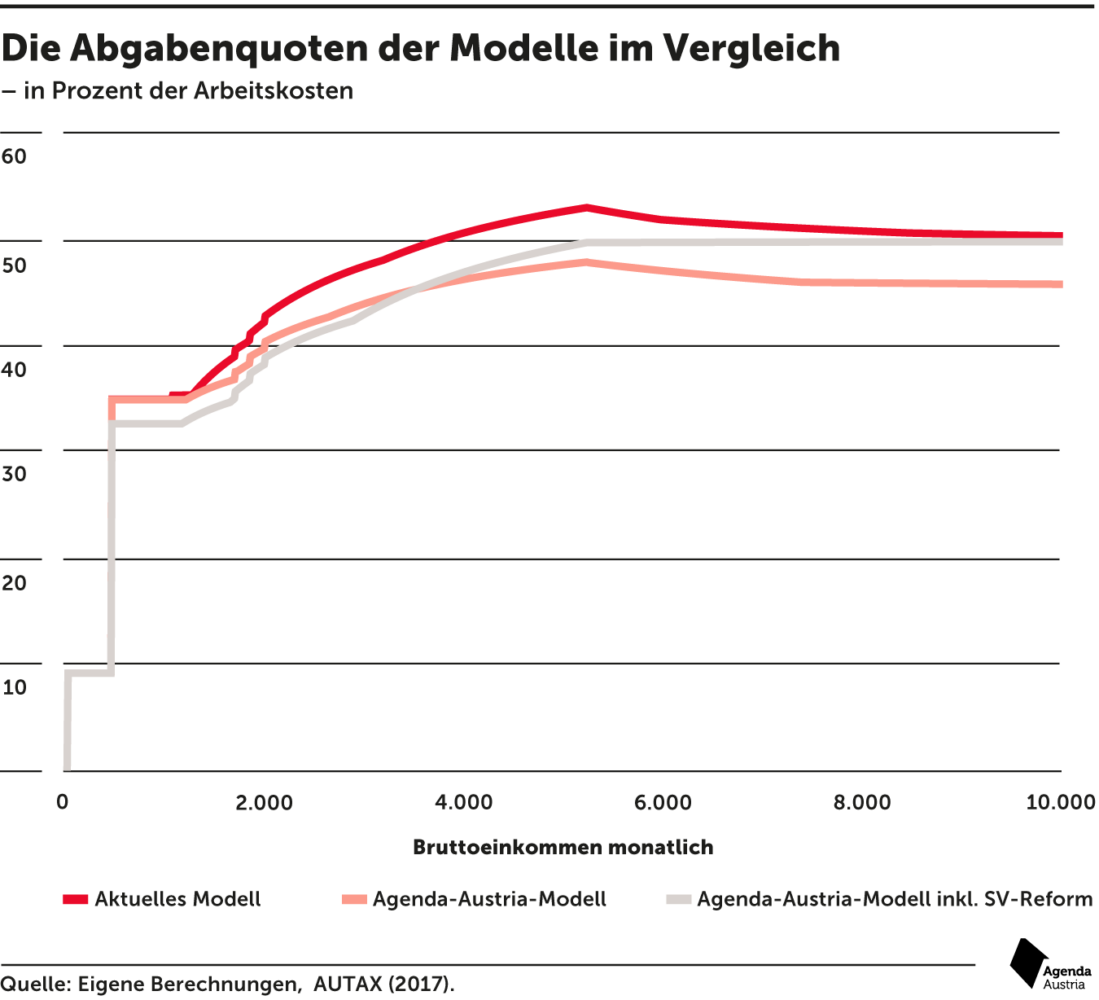

Will man nun im selben Ausmaß wie den auf den bereits vorgestellten Steuertarifen den Faktor Arbeit um rund 8,5 Milliarden Euro entlasten, dann würde das etwa zusätzlich zur Senkung der Krankenversicherungsbeiträge mit dem Steuertarif in Tabelle 5 geschehen. Dieser bringt zwar ungefähr dieselbe Entlastung wie der bereits gezeigte Tarif der Agenda Austria, allerdings verteilt sich diese Entlastung anders (wie Abbildung 11 zeigt), insbesondere weil der Spitzensteuersatz höher bleibt. Klarerweise werden die Steuern und Abgaben vor allem bei geringen bis mittleren Einkommen stärker gesenkt als im zuvor beschriebenen Tarifvorschlag. Beide Vorschläge aber führen dazu, dass den Arbeitnehmern und Selbstständigen netto deutlich mehr von ihrem Einkommen bleibt (siehe Abbildung 12). Eine deutliche Senkung der Krankenversicherungsbeiträge reduziert natürlich die Möglichkeit, die Steuern zu senken, solange die Ausgaben der Sozialversicherung nicht reduziert werden.

Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die Sozialversicherung in Österreich zahlen, ist im Vergleich der Industrienationen jedenfalls sehr viel. Die Sozialversicherung ist auch im Vergleich zum gesamten Budget des Bundes gewachsen. Ihre Einnahmen summierten sich 2017 auf 61 Milliarden Euro. Weil aber die Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten nicht ausreichen, muss das System auch noch aus dem allgemeinen Steuertopf querfinanziert werden. Insbesondere das Pensionssystem ist defizitär, weil die Auszahlungen an die Pensionisten deutlich über den eingezahlten Beiträgen liegen. Insgesamt wurden 2018 also 9,3 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln bezuschusst.

Wenn man Geringverdiener signifikant entlasten möchte, ist das wohl nur möglich, indem die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden und – ohne eine Reform im Sozialbereich – damit auch die Quersubventionierung des Systems durch Steuermittel erhöht wird.

Fußnoten

- Eine derartige Beitragssenkung muss sicher nicht zu 100 Prozent aus dem Budget finanziert werden. Die aktuell laufende Reform der Sozialversicherungsträger wird auch gewisse Einsparungen bei den Krankenversicherungsbeiträgen ermöglichen. ↩

- Niedrigere Beiträge zur Krankenversicherung lassen die Bemessungsgrundlage zur Einkommensteuer und daher diese selbst steigen. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah