Wie sich mit dem Steuersystem Wachstum ankurbeln lässt

- 04.04.2019

- Lesezeit ca. 2 min

Einfach, transparent und leistungsfreundlich!

Selbst wenn die Entlastung offensiv ausfällt, die kalte Progression abgeschafft und die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt würden, bleibt immer noch ein Thema. Denn man könnte fast meinen, der Finanzminister hält seine Steuerzahler für seltsame Wesen, die gerne bereit sind, mehr zu arbeiten, weil sie dann mehr Steuern zahlen können.

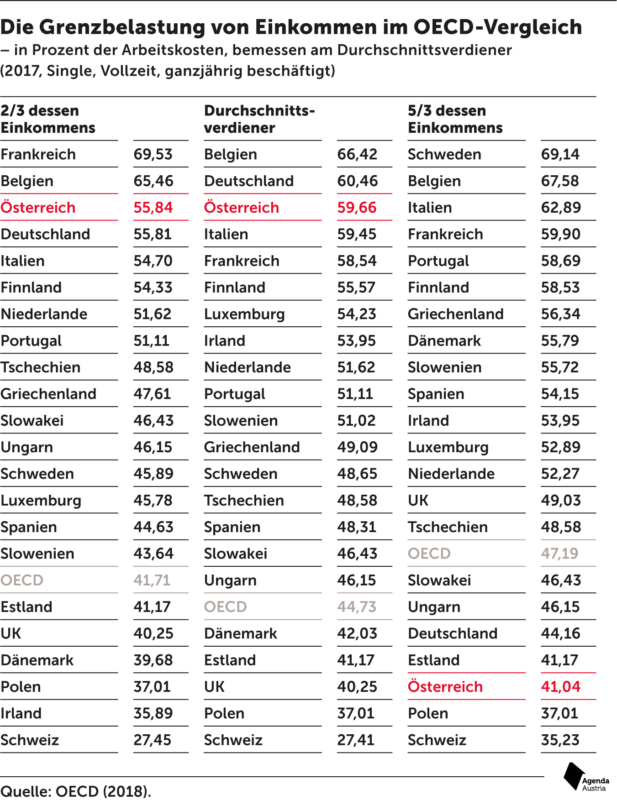

Tatsächlich ist die Grenzbelastung für jeden zusätzlichen Euro im österreichischen System insbesondere in der Mittelschicht sehr hoch. Von einem zusätzlichen Euro an Arbeitskosten bleibt einem österreichischen Arbeitnehmer deutlich weniger übrig als in anderen Industrieländern.

Für den Wirtschaftsstandort sind das schlechte Nachrichten. Bereits heute suchen Unternehmen hände ringend nach Fachkräften. In vielen Branchen herrscht ein akuter Mangel an gut ausgebildetem Personal. Die oft erhobene Forderung der EU-Kommission und anderer Institutionen, den Faktor Arbeit steuerlich zu entlasten, verhallte lange Zeit ungehört. Eine Reform könnte aber zur Entschärfung des Fachkräftemangels beitragen. In einem Umfeld, in dem sich auch mehr Leistung verstärkt lohnt, sind die Anreize für Vollzeit und Mehrarbeit höher.

Im aktuellen Abgabensystem liegt die Grenzbelastung jedes zusätzlichen Euros für den Durchschnittsverdiener bei 60 Prozent. In unserem „ambitionierten Szenario“ sinkt diese Quote auf maximal 50 Prozent. Es gibt somit keinen Euro mehr, der nicht mehrheitlich beim Steuerzahler bleibt. Das sollte ein Grundprinzip in einer freien Wirtschaftsordnung sein.

Tab. 6: Die Grenzbelastung im Vergleich.

Es ist keinesfalls optimal, dass die Abgabenbelastung bereits bei mittleren Einkommen so hoch ist wie aktuell.[1] Doch auch bei den Gut- und Besserverdienern würde unser Modelltarife mehr Netto vom Brutto lassen. Aktuelle Studien legen nahe, dass Innovationen und künftiges Wachstum ganz erheblich von Talenten und Fachkräften getragen sein werden, die zur Wertschöpfung und damit zum Wachstum beitragen werden. Das Steuersystem sollte dabei unterstützen, nicht behindern.

So zeigt eine Untersuchung des Ökonomen Charles Jones, dass in einer „Welt der Ideen“, in der spezialisierte, kreative Fachkräfte zum künftigen Wirtschaftswachstum beitragen, der Spitzensteuersatz deutlich niedriger sein sollte, als lange Zeit in der ökonomischen Standardliteratur behauptet.[2] Wenn es also stimmt, dass erstens neue Ideen und Innovationen das Wirtschaftswachstum treiben, zweitens die Innovatoren mit einem Spitzengehalt entlohnt werden und drittens Innovation nur schlecht gezielt gefördert und unterstützt werden kann, dann sollte der Spitzensteuersatz deutlich geringer ausfallen.

Ein Steuersystem soll ausreichend ausgestattet sein, um die staatlichen Aufgaben zu finanzieren, doch sollte es insbesondere auch danach trachten, die Wirtschaftskraft zu erhöhen – und damit eben auch den möglicherweise zu verteilenden Kuchen zu vergrößern. In einer Welt der Innovationen und Ideen sind höhere Spitzensteuersätze als Symbolpolitik jedenfalls keine gute Idee.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah