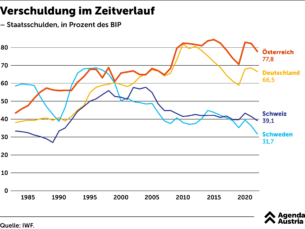

Verschuldung im Zeitverlauf

Österreich hat noch immer ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem.

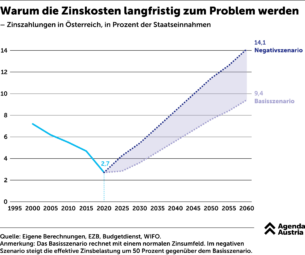

Warum die Zinskosten langfristig zum Problem werden

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) prognostizierte in einer Analyse für das Finanzministerium, dass die Schuldenquote bis 2060 aufgrund der genannten Kostentreiber auf über 120 Prozent des BIP steigen wird, falls die Politik nicht gegensteuert. Das würde die Refinanzierungskosten für Österreich erheblich erhöhen.

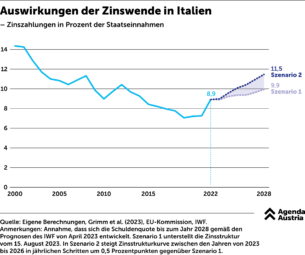

Auswirkungen der Zinswende in Italien

Nun ist Österreich noch eines der Länder mit vergleichsweise hoher Bonität unter Kreditgebern. Italien dagegen entging erst vor kurzem knapp einer Bewertung auf Ramschniveau.

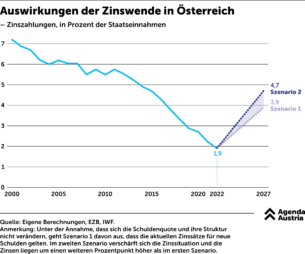

Auswirkungen der Zinswende in Österreich

Laut Daten der EZB müssen sowohl Österreich als auch Italien in den kommenden fünf Jahren etwa die Hälfte ihrer Verbindlichkeiten refinanzieren.

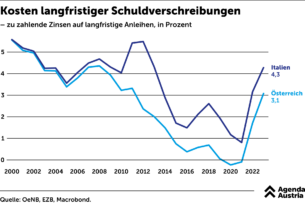

Kosten langfristiger Schuldverschreibungen

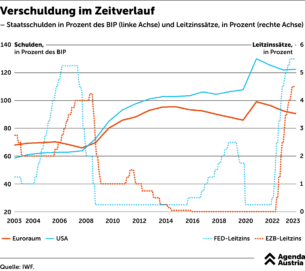

Aufgrund der hohen Inflationsraten sahen sich die Zentralbanken genötigt, die Leitzinsen anzuheben. Die USA erhöhten den Zinssatz in elf Schritten von 0,25 Prozent im Februar 2022 auf 5,5 Prozent im September 2023. Die EZB zog nach und ging in zehn Schritten von null auf derzeit 4,5 Prozent.

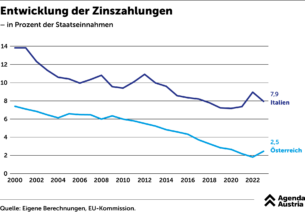

Entwicklung der Zinszahlungen

Die Staaten tilgen ihre Schulden über neue Schulden. Nicht zuletzt durch die Käufe der Zentralbanken selbst war das lange ein gutes Geschäft für den Staat. Während Schuldtitel aus Zeiten mit höheren Zinsen ausliefen, konnte der Finanzminister diese mit neuen Schulden zu praktisch null Zinsen refinanzieren.

Verschuldung im Zeitverlauf

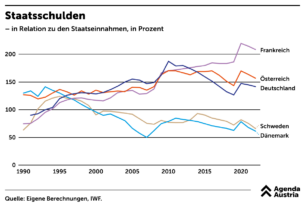

Bereits im Jahr 2018 warnte der Internationale Währungsfonds (IWF), dass die Schuldenstände der entwickelten Volkswirtschaften ein Niveau erreicht hätten, das es zuletzt im Zweiten Weltkrieg gegeben hatte.

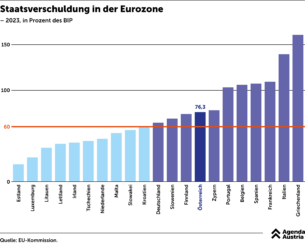

Staatsverschuldung in der Eurozone

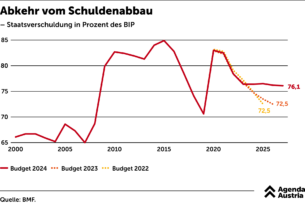

Statt den Schuldenberg in Höhe von mehr als 76 Prozent des BIP rasch abzubauen, um auch Spielraum für kommende Krisen zu schaffen, wird in Österreich lieber argumentiert, dass die Schulden in anderen Ländern noch viel höher seien.

Geldpolitik abseits der Zinsen

Das Jahr 2023 wird als das Jahr der Zinswende eingehen. Nach über einem Jahrzehnt Nullzinspolitik musste die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen in mehreren Schritten anheben, um der Teuerungswelle entgegenzutreten. Der Fokus lag medial dabei zumeist auf dem Leitzins. Doch seit mehreren Jahren ist Geldpolitik weit mehr als nur die Leitzinsen

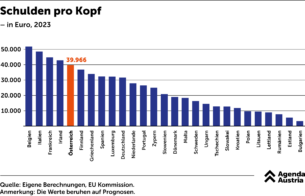

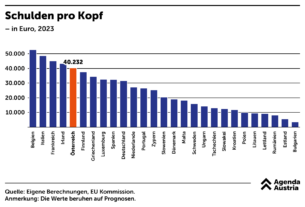

Ein Jahresverdienst an Schulden

In der Corona-Pandemie riefen alle nach dem Staat und dieser ließ sich nicht lange lumpen. Rasch wurde Staatsprogramme aufgefahren, um den Wohlstand der Haushalte und den Fortbestand der Unternehmen zu sichern. Es wurde geklotzt, nicht gekleckert. Die Rechnung dafür werden kommende Generationen zahlen müssen. Mit Ende des Jahres 2023 wird die Re

Österreich, das schlechtere Schweden

Die letztwöchige Grafik der Woche der Agenda Austria zeigte, dass Österreich die fünfthöchste Staatsverschuldung pro Kopf in der EU ausweist und damit noch vor Griechenland liegt.

Österreich: Pro Kopf mehr Schulden als Griechenland

In der Corona-Pandemie riefen alle nach dem Staat und dieser ließ sich nicht lange bitten. Rasch wurden Staatsprogramme aufgefahren, um den Wohlstand der Haushalte und den Fortbestand der Unternehmen zu sichern.

Ein Sorglos-Budget das Sorgen macht

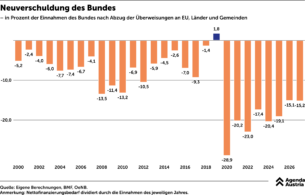

Die Mutlosigkeit der Politik wird gerade als großzügige Aufwendung getarnt. Anstatt wichtige Reformen bei Pensionen wie Föderalismus anzugehen, werden lieber neue Schulden gemacht. Das Loch im Staatshaushalt wird gewaltig sein.

Budgetdisziplin auf ÖVP-Art: In fünf Jahren 90 Milliarden neue Schulden

Bis 2027 will die Regierung jedes Jahr mehr Geld ausgeben als zu Zeiten der Corona-Krise. Wie das mit einer bürgerlichen Finanzpolitik zusammengeht? Gar nicht.

Das wahre Budgetdefizit liegt bei 20 Prozent

Vergangene Woche hat Finanzminister Magnus Brunner sein zweites Budget präsentiert.

Wie sich die Staatschulden relativ zum BIP entwickelt haben

Bei der Neuverschuldung stechen besonders die Jahre 2022 und 2024 mit jeweils mehr als 20 Milliarden an neuen Schulden hervor. 2024 wird jeder sechste ausgezahlte Euro des Budgets über Schulden auf Kosten der Zukunft getätigt werden. Dass der Bund in jedem der kommenden fünf Jahre Defizite in zweistelligem Milliardenbereich plant, entbehrt jegli

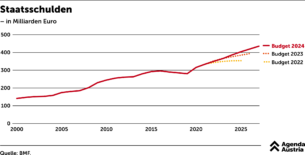

Die Entwicklung der Staatschulden seit 2000

91 Milliarden Euro wird die Bundesregierung von 2023 bis einschließlich 2027 an neuen Schulden aufnehmen. Damit steigt der Schuldenberg ungebremst weiter an. Selbst den durch die Inflation bedingten Einnahmenschub wusste die Regierung gekonnt zu verteilen, statt die Gelegenheit zu nutzen, die Ausgaben schwächer wachsen zu lassen als die Einnahmen

Ab sofort arbeiten Sie für sich

Bis morgen ist der Staat der große Gewinner: Der Tax Freedom Day zeigt, wie lang Menschen im Schnitt arbeiten, um Steuern und Abgaben zu bezahlen.

Eine Salzburger Gemeinde baut eine Toilette um 16.000 Euro pro m2

Die Länder und Gemeinden brauchen mehr Geld. Schön für sie, dass der Bund sich darum kümmern wird und die Steuern eintreibt. Ein Anreiz zum Sparen ist das leider nicht.