Wie sich die hohe Arbeitslosigkeit senken lässt

- 15.09.2018

- Lesezeit ca. 4 min

Die Regierung versucht auf einem Jobgipfel, die Arbeitsmarktsituation in Österreich zu verbessern. Eine Arbeitsmarkt-Analyse der Agenda Austria legt jene Punkte offen, an denen anzusetzen wäre.

Ausgangslage

Österreich war lange der europäische Musterknabe in Sachen Arbeitslosigkeit. Noch vor wenigen Jahren nahm unser Land den Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote innerhalb der EU ein. Mittlerweile rangiert Österreich in dieser Kategorie auf Platz 10 unter den 28 EU-Ländern. Und das trotz Hochkon- junktur. Auf dem Jobgipfel sollen Schritte gesetzt werden, um laut Regierung 100.000 Jobsuchende zurück in Beschäftigung zu bringen.

Parallel dazu plant die Regierung eine Reform des Ar- beitslosengeldes. Die Bezugsdauer soll verlängert werden, nach Auslaufen der AMS-Zahlungen gibt es nur noch die Mindestsicherung. Die Notstandshilfe soll abgeschafft werden.

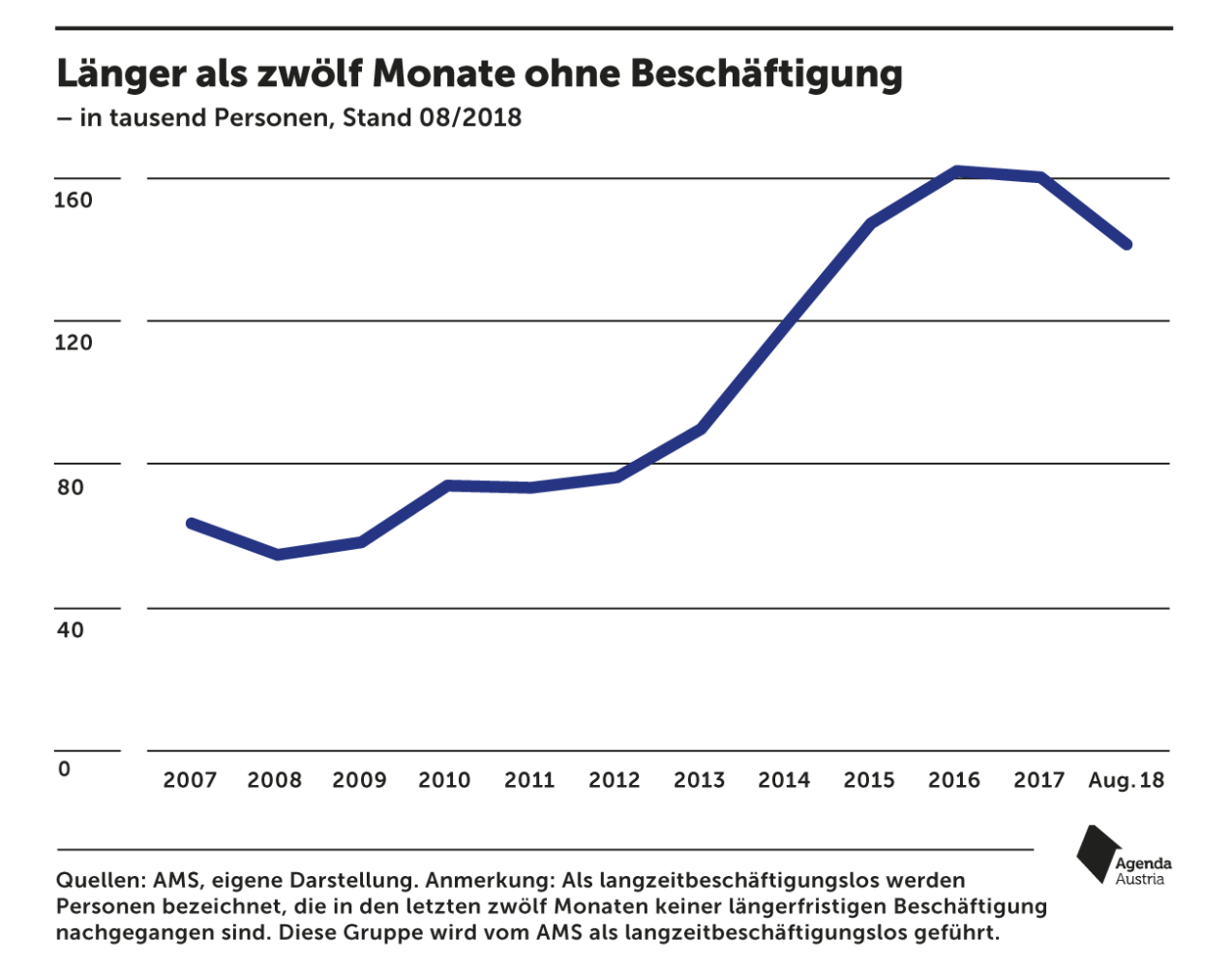

Herausforderung 1: Die stark steigende Langzeitarbeitslosigkeit

Aktuell profitiert der österreichische Arbeitsmarkt von der guten Konjunktur. Die Zahl der Arbeitslosen ist rückläufig, laut AMS waren im August 2018 aber immer noch knapp 290.000 Personen in Österreich arbeitslos, inklusive Schulungsteilnehmer waren es sogar 345.000 Menschen – und das in einer Phase kräftigen Wirtschaftswachstums.

Geradezu dramatisch ist die Zahl von 141.209 Menschen, die länger als 12 Monate keiner Beschäftigung nachgegangen sind. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Personenanzahl mehr als verdoppelt.

Das ist alarmierend und hat auch langfristige Folgen: Die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Job zu finden, sinkt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit. Langzeitarbeitslosen fällt es deutlich schwerer, einen neuen Job zu bekommen, denn eine lange Dauer der Arbeitslosigkeit gilt bei vielen Arbeitgebern als negatives Signal.

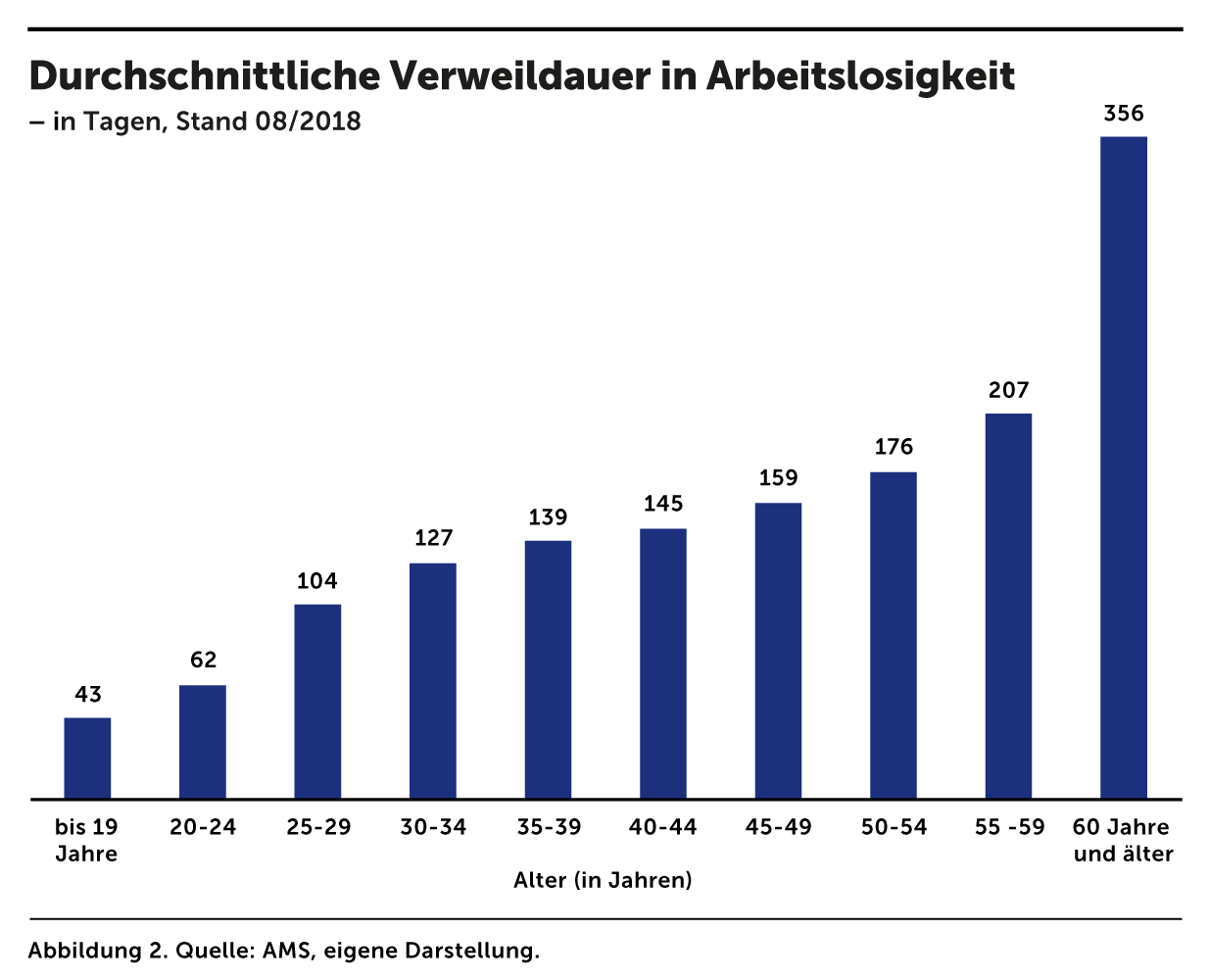

Herausforderung 2: Ältere Menschen finden kaum Jobs

Speziell ältere Personen haben mit fortdauernder Arbeitslosigkeit Schwierigkeiten, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Im Durchschnitt ist ein über 60-jähriger Arbeitsloser mehr als 350 Tage ohne Job. Bei den 55- bis 59-Jährigen dauert die Jobsuche 207 Tage. Dabei handelt es sich um eine große Personenanzahl, schließlich waren im August 2018 52 Prozent der Langzeitarbeitslosen über 50 Jahre alt, mehr als ein Drittel waren über 55 Jahre alt. Wie Ältere länger in Beschäftigung gehalten werden können, ohne die Jungen in die Arbeitslosigkeit zu treiben, zeigte die Agenda Austria bereits in der Studie „Jung, älter, arbeitslos?“.

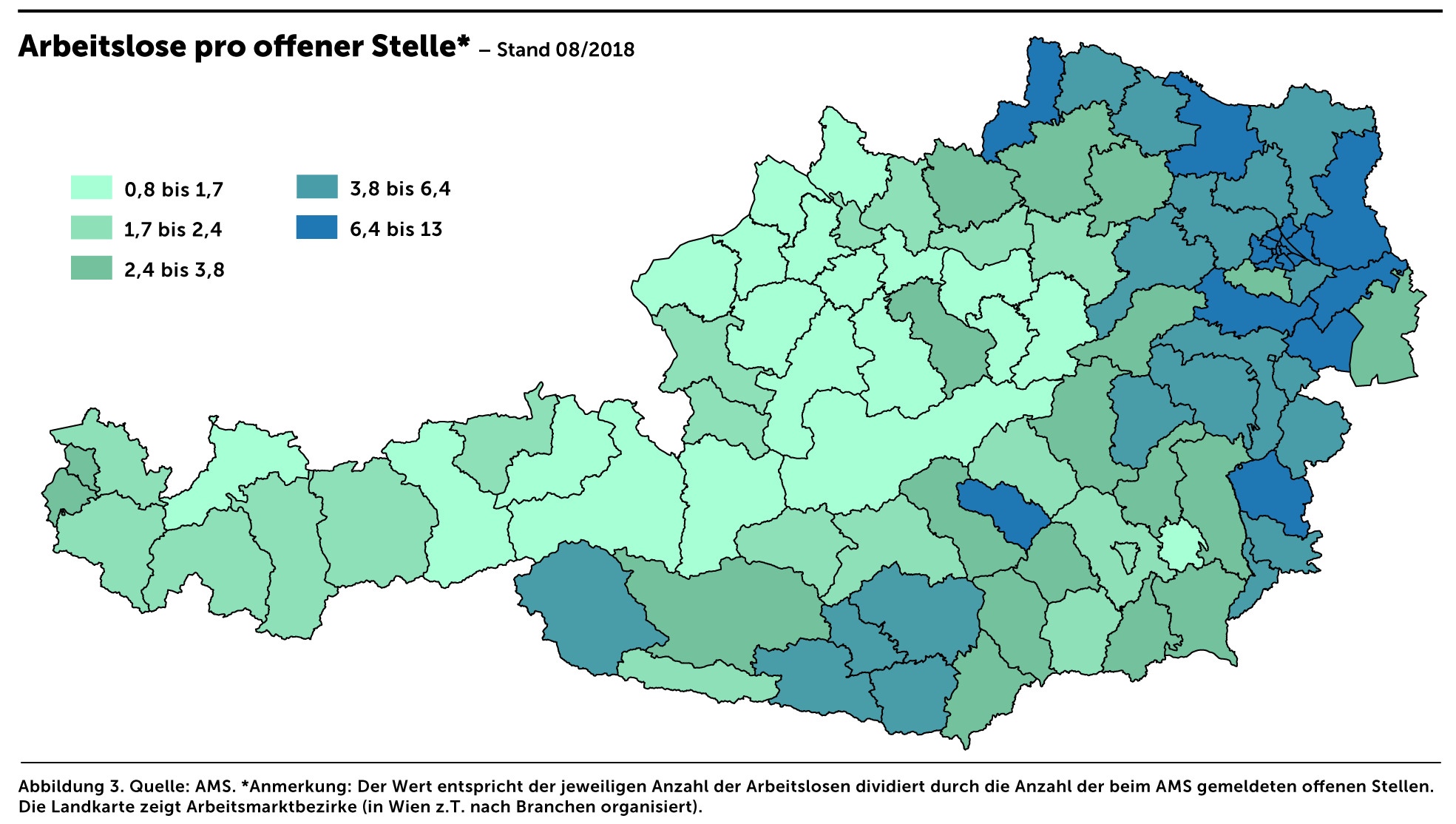

Herausforderung 3: Angebot und Nachfrage passen nicht zueinander

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist zunehmend von strukturellen Problemen geprägt. Trotz guter Konjunktur bleibt die Arbeitslosigkeit für österreichische Verhältnisse nach wie vor sehr hoch. Ungeachtet der florierenden Wirtschaft finden Arbeitslose keinen Job, während Unternehmen vergeblich nach neuen Mitarbeitern suchen. Der österreichische Arbeitsmarkt leidet an einem signifikanten „Mismatch“.

Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe:

- Erstens: Die freien Stellen werden oft in Regionen angeboten, in denen die passenden Arbeitskräfte fehlen. Umgekehrt suchen viele Arbeitslose in jenen Gegenden eine Beschäftigung, in denen zu wenig passende Jobs angeboten werden. Sucht beispielsweise ein Vorarlberger Hotelier einen Koch, wird dieser schwer fündig. Andererseits sind im Osten des Landes viele Köche arbeitslos.

- Zweitens: Arbeitgeber suchen Mitarbeiter mit Qualifikationen, die trotz der hohen Anzahl an Arbeitssuchenden nicht in ausreichendem Maße angeboten werden. Davon zeugt neben der stark gestiegenen Zahl offener Stellen auch die Mangelberufsliste des Sozialministeriums. Diese weist heuer bereits 27 Berufe auf, u.a. Elektroinstallateure, Maschinenbauingenieure oder Dachdecker.

Herausforderung 4: Ausländer haben es besonders schwer

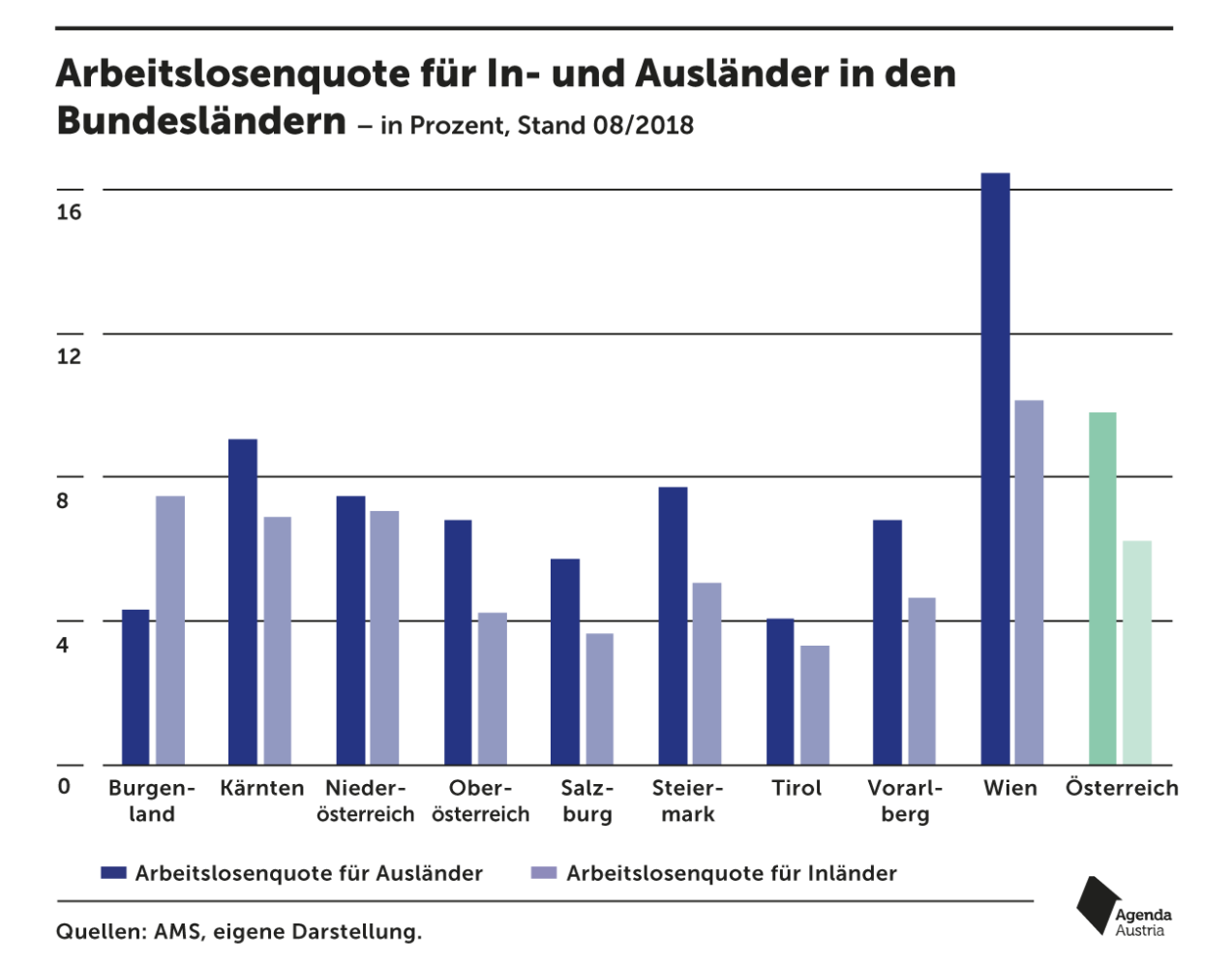

Besonders schwierig stellt sich die Arbeitsmarkt-Situation für Ausländer dar. Am Jobgipfel steht daher auch das Thema Integration auf der Tagesordnung. Zurecht, denn im August 2018 waren 6,3 Prozent der Österreicher und 9,8 Prozent der Ausländer arbeitslos.

In Wien lag die Arbeitslosenquote bei den hier lebenden Ausländern bei 16,5 Prozent. Im Vergleich dazu lag diese für Inländer bei 10,1 Prozent. Nur im Burgenland liegt die Arbeitslosenquote der Ausländer unter jener der Inländer.

Ein zentrales Problem von Ausländern auf dem österreichischen Arbeitsmarkt sind mangelnde Sprachkompetenzen. Anhand von Daten der OECD, die die Lesefähigkeiten und weitere grundlegende Kompetenzen von Erwachsenen für eine Vielzahl von Ländern vergleichen (ähnlich dem PISA-Test für Schüler), wird deutlich, wie groß der Unterschied zwischen Migranten und österreichischen Muttersprachlern ausfällt: Arbeitslose Migranten weisen im Schnitt bei der Lesefähigkeit ein signifikant schlechteres Ergebnis auf, das auf oft nur rudimentäre Sprachkenntnisse hinweist. Erwerbstätige Migranten hingegen verfügen im Schnitt über bessere Lesefähigkeiten.

Sprachliche Defizite wirken sich auch direkt auf die Einkommen aus. Migranten verdienen allein aufgrund der mangelnden Sprachfähigkeiten 4,5 Prozent weniger Lohn pro Stunde als Österreicher ohne Migrationshintergrund. Bemerkenswert ist zudem, dass nicht nur jene Einwanderer betroffen sind, die erst vor kurzem nach Österreich gekommen sind. Auch sogenannte „Migranten der zweiten Generation“, also Kinder zugewanderter Eltern, die hier geboren wurden, schneiden deutlich schlechter ab als Personen ohne Migrationshintergrund. Wie sich fehlende Sprachkompetenzen auf den Erfolg am Arbeitsmarkt im Detail auswirken, hat die Agenda Austria in der Studie „Deutsch ist Geld“ ausführlich analysiert.

Mehr interessante Themen

Der Arbeitsmarkt fährt Achterbahn

Wer heute einen Job sucht, hat freie Auswahl: Der Personalmangel in heimischen Betrieben ist so groß wie lange nicht mehr. Das klingt nach einem Luxusproblem – wird auf Dauer aber der Wirtschaft und dem Sozialstaat schaden. Wir haben untersucht, wie es dazu kam, wo die Not am größten ist und was die Politik dagegen tun kann.

Wegen Personalmangels geschlossen

Arbeitsmarkt unter Druck

Die Situation erscheint paradox: Österreich schafft den Weg aus der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten – aber die Betriebe finden trotz hoher Arbeitslosigkeit keine Mitarbeiter. Alle Parteien machen sich Sorgen, wie die Bevölkerung durch die größte Teuerungswelle seit den 1980er-Jahren kommen soll, aber sehr viele Bürger arbeiten fr

5 Chancen: Eine Roadmap für den österreichischen Arbeitsmarkt

Arbeitsminister Martin Kocher peilt Reformen am Arbeitsmarkt an. Anfang März findet dazu eine Enquete mit Parlamentariern, Sozialpartnern und Experten aus dem In- und Ausland statt. Die Agenda Austria hat den Arbeitsmarkt in anderen europäischen Ländern analysiert und fünf Lösungen herausgearbeitet, die eine Verbesserung der Lage versprechen.

Arbeitsmarkt: Die Sünden der Vergangenheit

Die Corona-Pandemie hat der Wirtschaft und damit auch dem Arbeitsmarkt in einem historischen Ausmaß zugesetzt. Binnen kürzester Zeit stieg die Zahl der Menschen ohne Arbeit in Österreich auf ein neues Rekordniveau. Dasselbe gilt mittlerweile für die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Nie zuvor gab es mehr Menschen in Österreich, die bereits seit m

Der schrittweise Ausstieg aus der Kurzarbeit

Ein Vorschlag der Agenda Austria

Wenn es von Seiten der Regierung zu keinen weiteren Einschränkungen kommt, sollte die kommende Phase für den schrittweisen Ausstieg aus der Kurzarbeit genutzt werden. Nach den gesundheitsbedingten Einschränkungen gilt es im wirtschaftlichen Aufschwung verstärkt auf die Schaffung neuer Jobs zu setzen.

Wo am meisten kurzgearbeitet wurde

Zu Beginn der Corona-Krise eignete sich die Kurzarbeit, um den Arbeitsmarkt zu stützen. Die Regierung sollte allerdings den rechtzeitigen Ausstieg aus der Kurzarbeit nicht verpassen.