Wer braucht schon Freihandel?

- 16.12.2020

- Lesezeit ca. 5 min

Wo Zukunft gestaltet wird

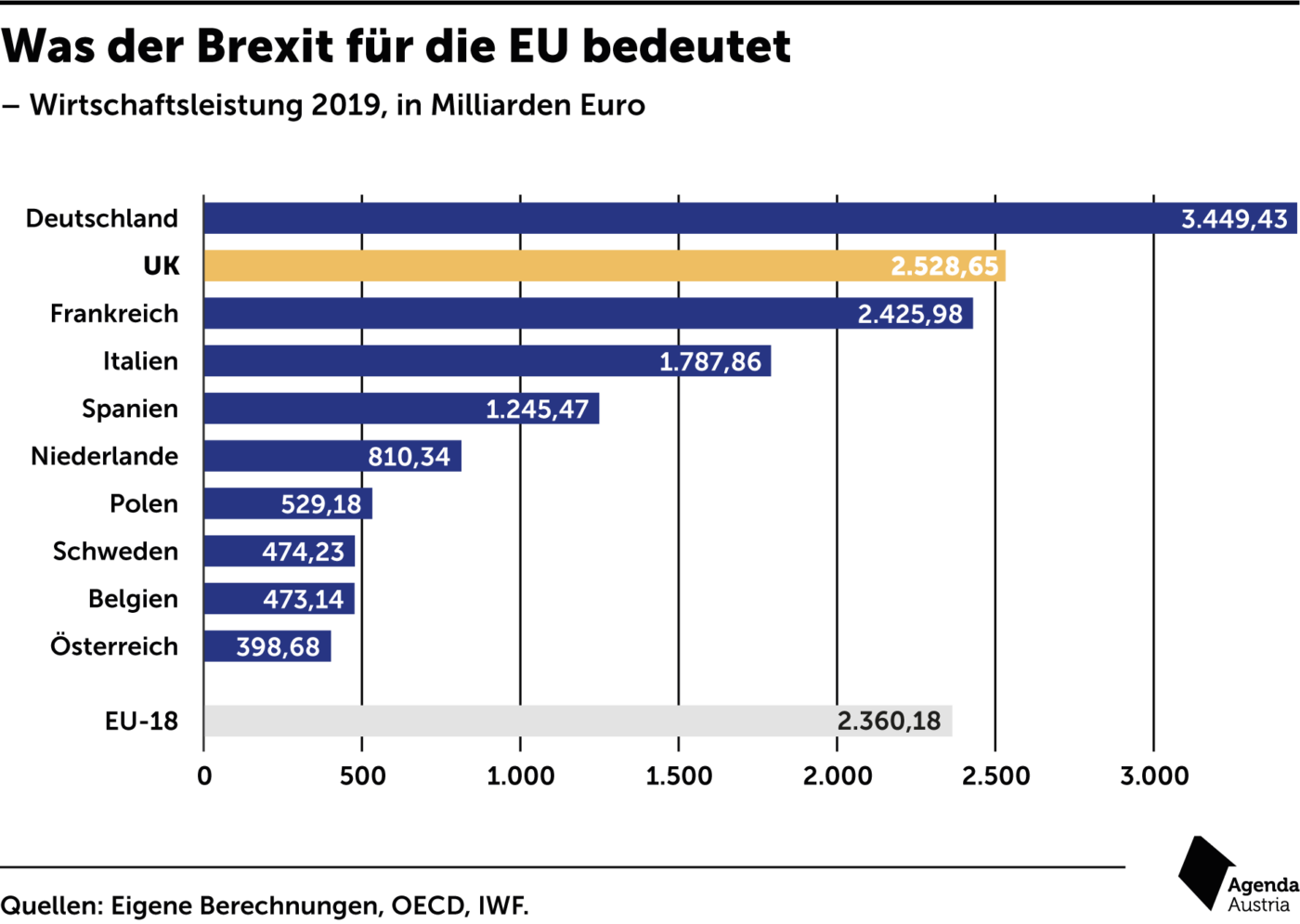

In Europa ist man derzeit mit einer teilweisen Rückabwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraums beschäftigt. Mit dem Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU verlässt uns die zweitgrößte Volkswirtschaft der bisherigen Union. Sollte es zu keinem vergleichbaren Handelsabkommen mit den Briten kommen, verliert die Europäische Union nach Ablauf der Übergangsphase damit eine Wertschöpfung, die höher ist als jene der 18 kleinsten Mitgliedstaaten zusammen.[1]

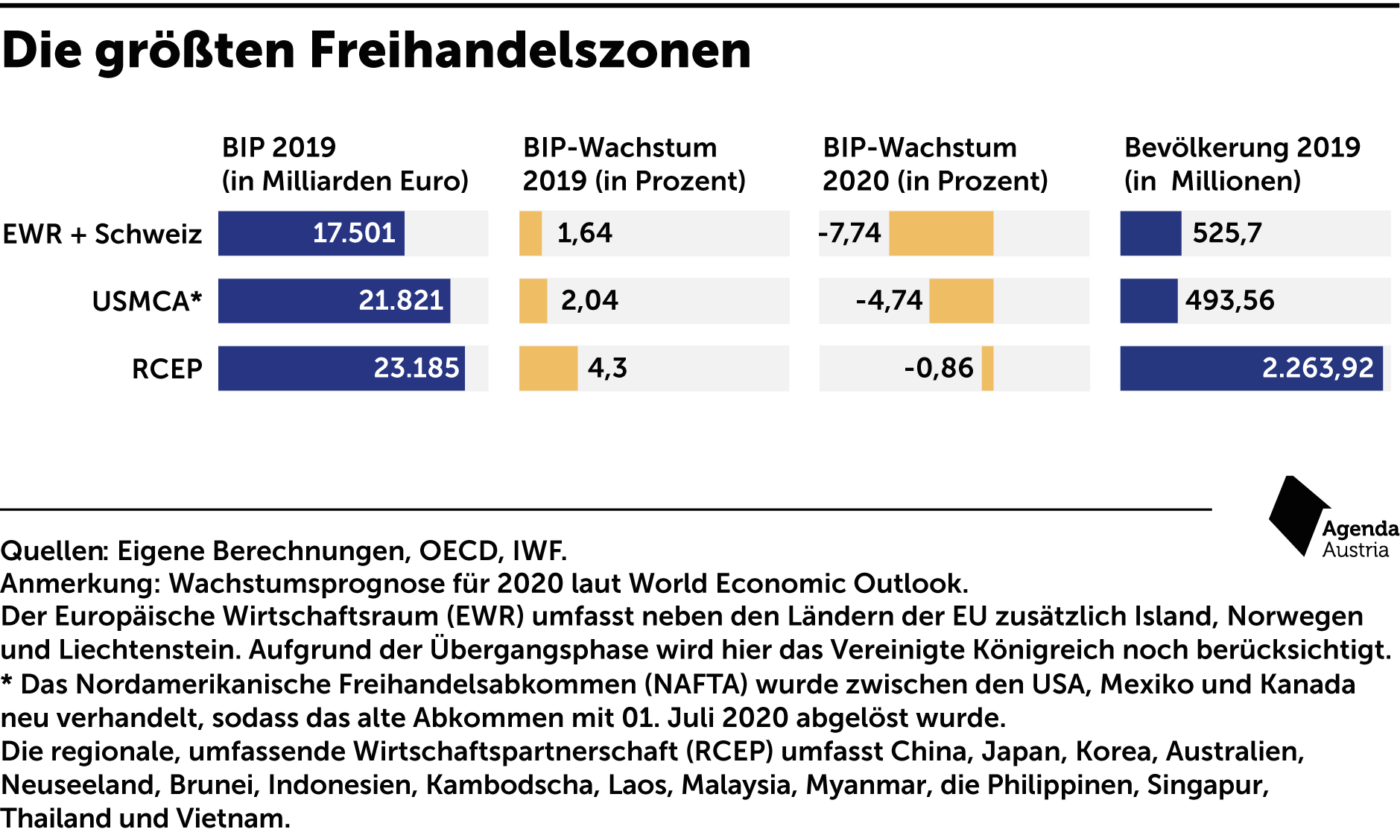

Während in Europa Handelsabkommen auf wachsenden Widerstand stoßen und immer öfter von einer Re-Regionalisierung der Lieferketten die Rede ist, geht Asien den genau entgegengesetzten Weg. Zwischen dreizehn asiatischen Ländern sowie Australien und Neuseeland entsteht die größte Freihandelszone der Welt – das sogenannte Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Mit China in der Mitte.[2]

Zwar werden die ökonomischen Effekte des Abkommens aufgrund der bereits zuvor niedrigen Zölle im asiatischen Raum gering eingeschätzt.[3] Dennoch könnte das Projekt eine wichtige strategische Rolle spielen. China will seinen Einfluss ausbauen und sich nicht weiterhin westlichen Standards unterwerfen. Die Einflussnahme Chinas zeigt sich auch in dem Ausbau der sogenannten „Neuen Seidenstraße“, die als das größte internationale Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit vermarktet wird. Im Bereich der Digitalisierung beispielsweise hat Asien Europa längst den Rang abgelaufen.

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen Europa und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) und dem großen Widerstand gegenüber den letztlich erfolgreich unterzeichneten Abkommen mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) sowie Japan (Japan EU Free Trade Agreement – JEFTA) präsentiert sich Europa zunehmend isoliert.[4] Wie erfolgreich solche Abkommen sind, zeigen die Entwicklungen aus dem Vorjahr: Während der Handel insgesamt um 2,5 Prozent zulegte, stieg der Austausch mit Japan um sechs und mit Kanada sogar um 25 Prozent.

Die Entwicklung neuer Handelsblöcke im Osten zeigt, dass die Bedeutung der internationalen Kooperation weit über den direkten ökonomischen Nutzen hinausragt. Wollen wir unsere hohen Standards auch in Zukunft bewahren, gilt es daher, die internationalen Verflechtungen zu stärken, statt diese weiter zu kappen.

Fußnoten

- Zu den 18 Staaten mit der kleinsten Wirtschaftsleistung in der EU gehörten 2019 Malta, Zypern, Estland, Lettland, Slowenien, Litauen, Kroatien, Bulgarien, Luxemburg, Slowakei, Ungarn, Griechenland, Portugal, Rumänien, Tschechien, Finnland, Dänemark, Irland. ↩

- Am 15.11.2020 unterzeichneten 15 Länder den Vertrag via Digitalkonferenz. ↩

- Erber (2020). ↩

- Die EU hat beide Verträge bereits abgesegnet. Da es sich aber um sogenannte gemischte Abkommen handelt, die in Teilen auch nationale Kompetenzen betreffen, müssen auch noch alle Mitgliedstaaten ihre Zustimmung erteilen. Dies ist erst teilweise erfolgt, womit auch nur jene Teile der Abkommen in Kraft getreten sind, die in der Kompetenz der EU liegen. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah