Wer braucht schon Freihandel?

- 16.12.2020

- Lesezeit ca. 5 min

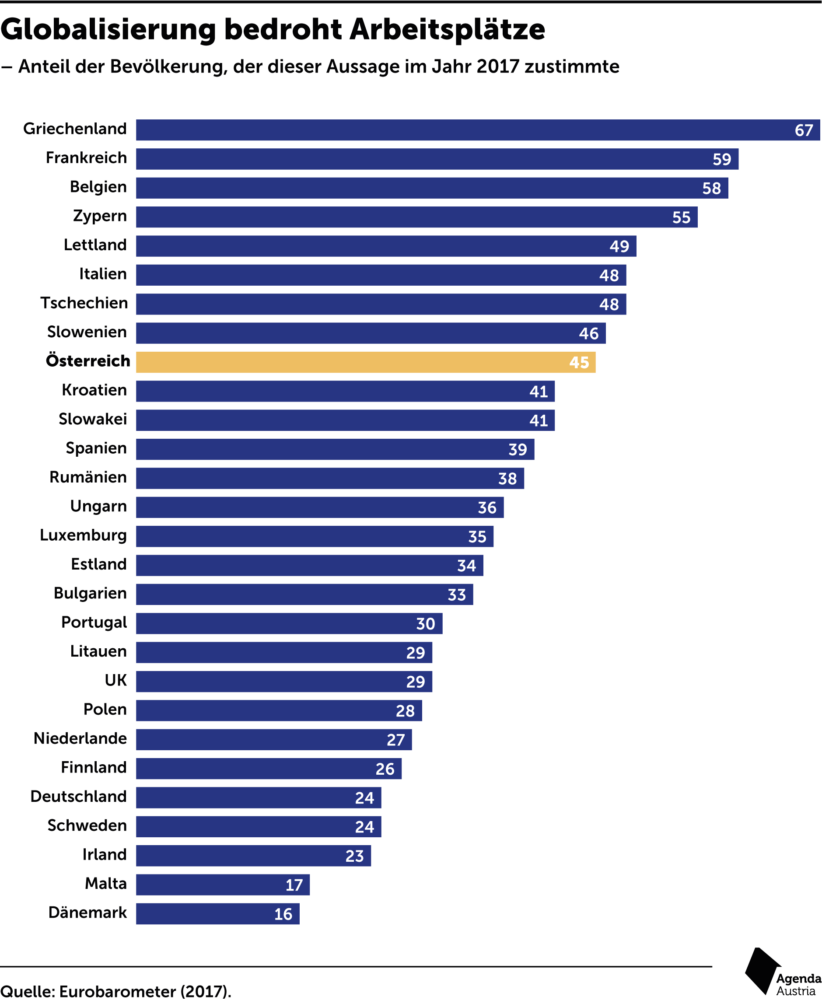

Die Stunde der Antiglobalisten

Doch nicht jeder ist von den Vorteilen der Globalisierung überzeugt. Viele Menschen treibt die Sorge um, die ausländische Konkurrenz könnte sie den Arbeitsplatz kosten. Diese Angst bildet den Nährboden für die Gruppe der Antiglobalisten. So glauben zum Beispiel nur etwa 17 Prozent der Italiener, 32 Prozent der Franzosen und 38 Prozent der Deutschen, dass durch Handel neue Jobs entstehen.[1] Selbst innerhalb Europas gibt es eine große Skepsis gegenüber dem internationalen Austausch. Daten des Eurobarometers (siehe Abbildung 2) zeigen, dass besonders in den Ländern, die international weniger wettbewerbsfähig sind – wie etwa Frankreich, Griechenland, Italien und Belgien –, die Angst vor negativen Auswirkungen der Globalisierung größer ist. Auffällig ist auch, dass die Skepsis zwischen 2012 und 2017 überall angestiegen ist. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir unseren Schülern oft ein negatives Bild von Wirtschaft und Globalisierung mit auf den Weg geben.

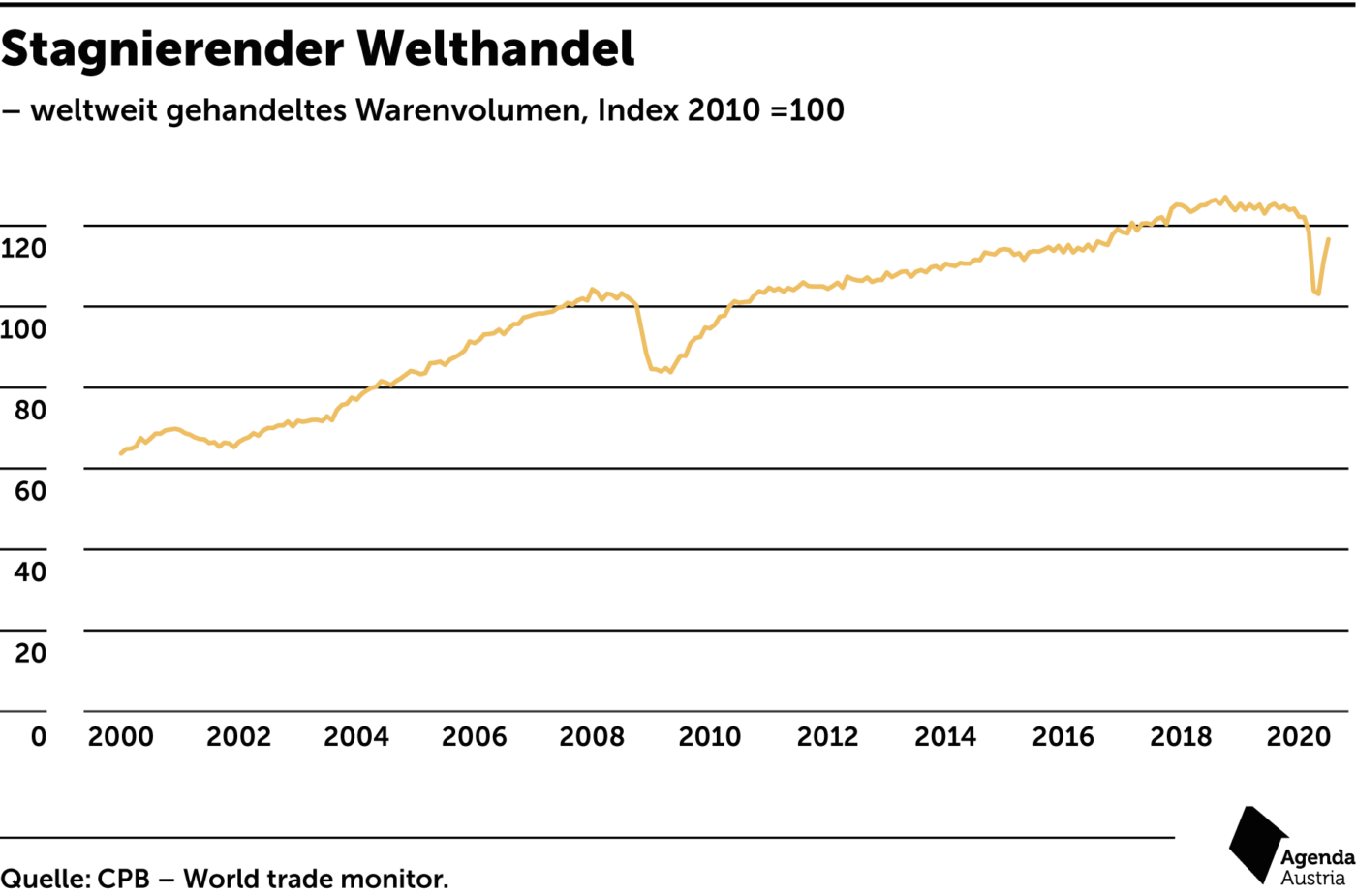

Bereits nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2007 hat sich die Globalisierung merklich verlangsamt. Schon damals – lange vor dem Brexit oder dem Handelskrieg zwischen den USA und China – wurden die Handelshemmnisse deutlich ausgeweitet. Zwar wuchs der Warenverkehr auch nach der Krise weiter, aber es kam zur „Slowbalisierung“ – eine Phase, in der der Welthandel langsamer zunimmt als die globale Wirtschaftsleistung.[2] Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal verstärkt.

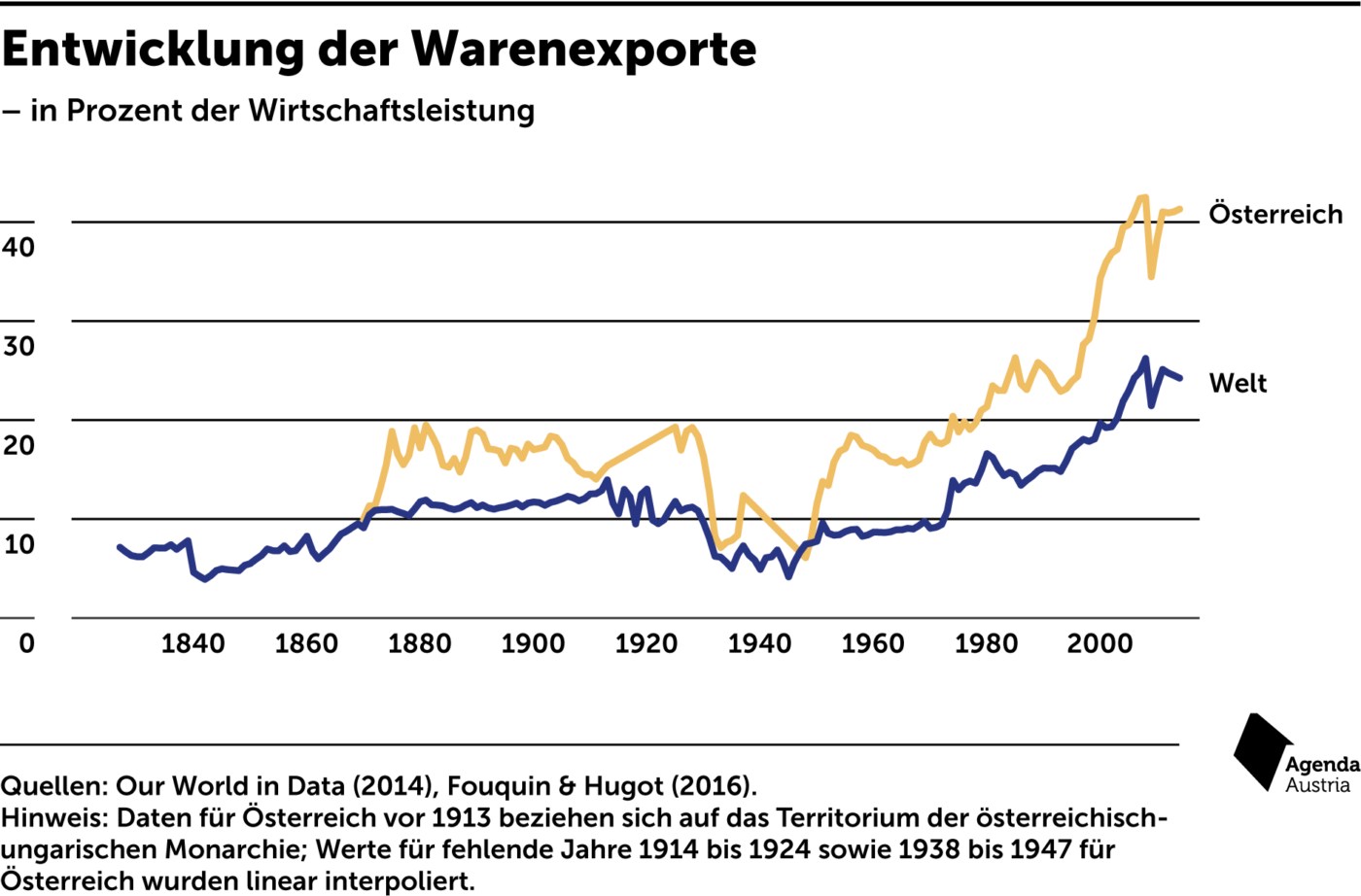

Vor rund 100 Jahren durchlief die Welt eine sehr ähnliche Phase. Zusammen mit der Wirtschaftskrise der 1920er- und 1930er-Jahre kam es zu einem beispiellosen Ausbruch von Protektionismus. Die Verbreitung höherer Zölle, von Importquoten und Devisenkontrollen trug zum Zusammenbruch des internationalen Handels bei. Diese Importbeschränkungen in Verbindung mit der Entstehung von Handelsblöcken zerstörten das offene, nicht diskriminierende Welthandelssystem.

Einmal eingeführt stellten sich die Handelsschranken als sehr widerstandsfähig heraus und waren nur schwer wieder zu beseitigen. Dadurch erstickte der Welthandel und die wirtschaftliche Erholung wurde auf Jahre hinaus behindert. Tatsächlich benötigte es nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelange Verhandlungen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), bis diese Barrieren wieder vollständig abgebaut waren.

Vor dem ersten Weltkrieg, im Jahr 1913, entsprach der Wert der Warenexporte weltweit fast 14 Prozent der damaligen Wertschöpfung. Nach dem Ausbruch des Protektionismus brach der Welthandel zusammen, erst ab dem Jahr 1988 stieg der Wert dauerhaft wieder über die 14 Prozent. Die Gefahr besteht, dass Politiker heute dieselben Fehler begehen wie ihre Vorgänger in den 1930er-Jahren und versuchen, die Wirtschaft durch Abschottung widerstandsfähiger zu machen – in der vollkommen falschen Hoffnung, die Wirtschaft so zu beleben.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah