Wer braucht schon Freihandel?

- 16.12.2020

- Lesezeit ca. 5 min

Spaltet uns der globale Handel in Arm und Reich?

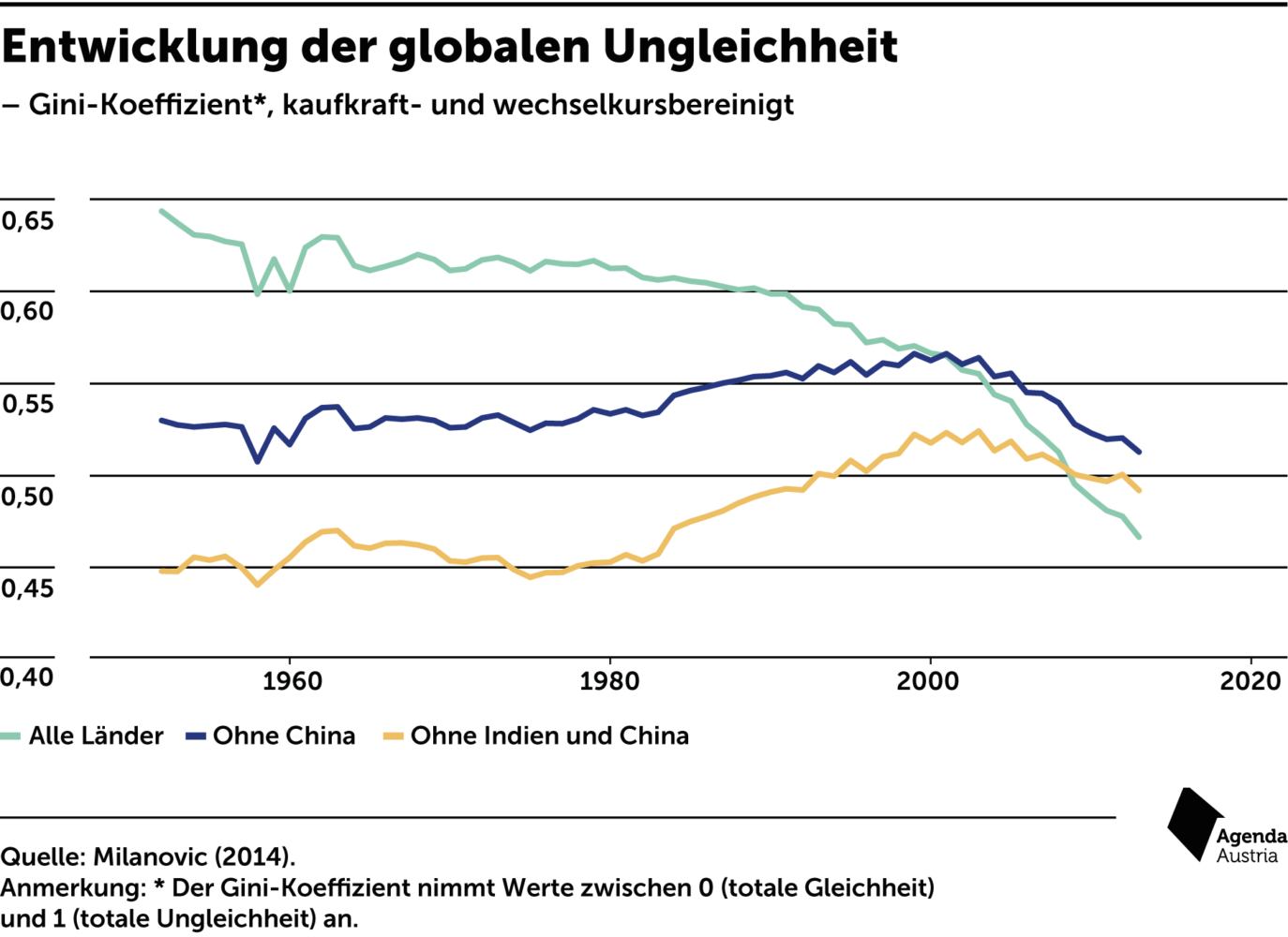

Ein weiteres Argument gegen die Globalisierung basiert auf der These, dass die globale Ungleichheit bzw. die Ungleichheit innerhalb eines Landes durch die Offenheit der Volkswirtschaften zunimmt. Der Grund dafür soll sein, dass Industrienationen stärker profitieren als ihre weniger entwickelten Handelspartner. So sei der Wohlstand in der westlichen Welt durch die günstigeren Produktionskosten und damit niedrigeren Löhne in den Entwicklungsländern erkauft. Dabei werden vorwiegend einfach zu fertigende Produkte in Schwellenländer ausgelagert. Hingegen wird die höherpreisige Produktion aufgrund von Know-how und technologischer Ausstattung in den Industrieländern belassen.[1]

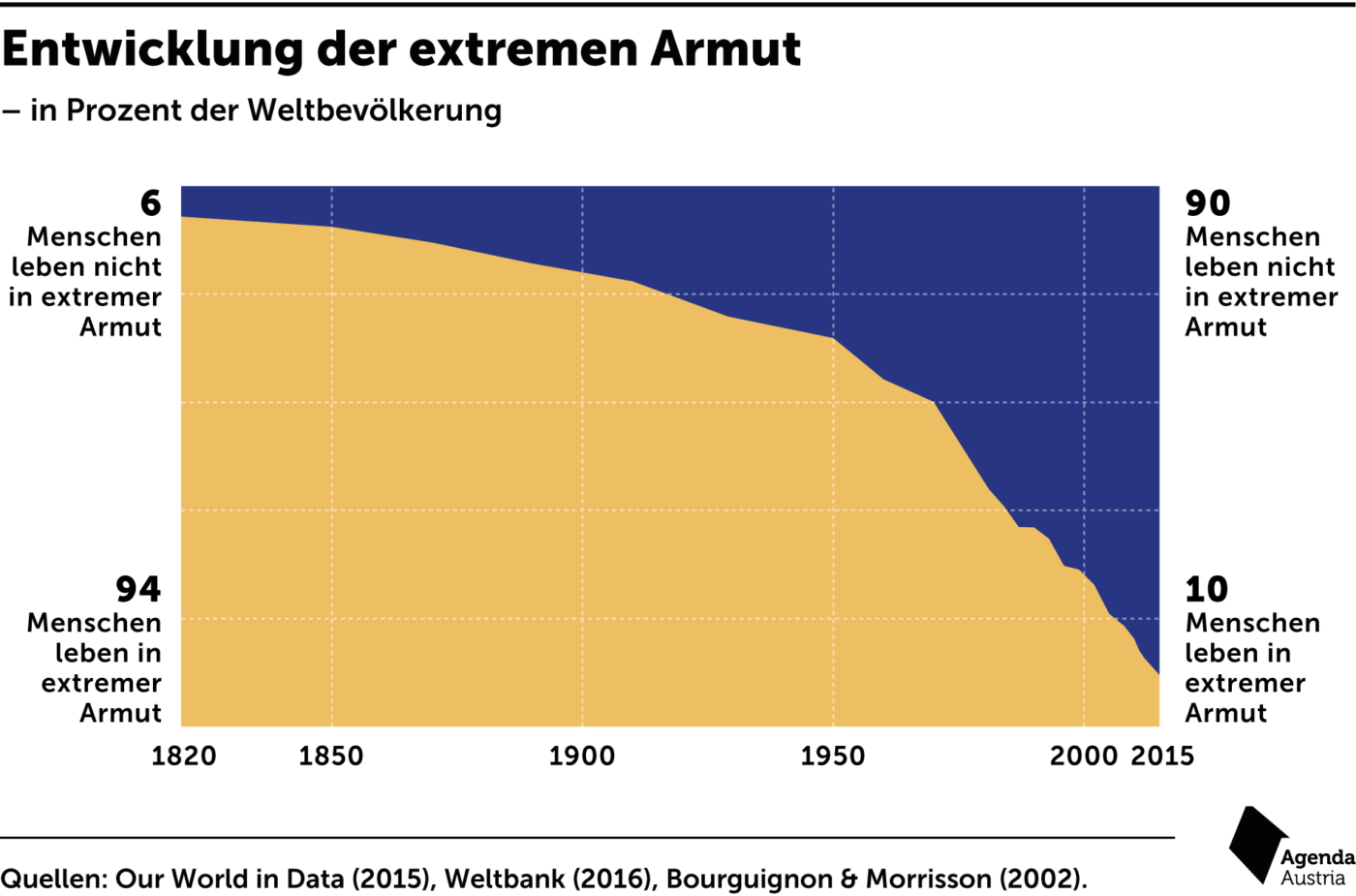

Auffällig ist, dass mit Ende des Kalten Krieges und der Einbindung der asiatischen Länder in die globalen Wertschöpfungsketten die globale Armut in einer nie dagewesenen Art und Weise gesunken ist. Die Weltbank veröffentlichte eine Studie, laut der sich die globale extreme Armut im Jahr 2015 auf 733 Millionen Menschen reduziert hat. Das ist ein enormer Rückgang gegenüber dem Jahr 1990, damals lag diese Zahl bei 1,9 Milliarden. Berücksichtigt man, dass die Weltbevölkerung im selben Zeitraum von 5,3 Milliarden auf 7,4 Milliarden angestiegen ist, ist das eine gewaltige Leistung.

Weite Teile der heute noch in Armut lebenden Erdbevölkerung kommen aus Subsahara-Afrika,[2] also jenem Teil der Welt, der international kaum in Produktionsketten eingebunden ist. Offensichtlich bietet die Globalisierung also die aussichtsreichste Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Auch die globale Ungleichheit ist seit den 1990er-Jahren, in denen die Globalisierung massiv an Fahrt gewonnen hat, wieder rückläufig.

Die internationale Verflechtung lässt aber laut Kritikern nicht nur die Lebensverhältnisse zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern auseinanderdriften, sondern schafft auch Gräben innerhalb eines Landes. Durch die Öffnung konkurrieren ausländische mit heimischen Anbietern und können diese verdrängen. Dies führt in weiterer Folge zu Jobverlusten und erhöht den Druck auf diese Beschäftigten. Die betroffenen Personen werden häufig zu Opfern der Globalisierung stilisiert.

Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs mit dem Ausland wirtschaften exportierende Unternehmen oft effizienter und sind auch produktiver. Das gibt ihnen den Spielraum, höhere Löhne an die Mitarbeiter zu bezahlen. Diese sogenannte „Lohnprämie“ in der Höhe von etwa vier bis neun Prozent gegenüber nicht exportierenden Unternehmen konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden.[3] Allerdings sind Exportunternehmen meist größere Betriebe und auch hier zeigt sich ein positiver Zusammenhang mit den gezahlten Löhnen. Eine Trennung der Effekte von Außenhandel und reiner Betriebsgröße ist konzeptuell schwierig.[4] Letztlich gibt es zwar gute Gründe zur Annahme, dass der internationale Wettbewerb die Lohnunterschiede innerhalb eines Landes steigen lässt. Wirklich fundiert nachgewiesen ist dies allerdings nicht und die wissenschaftliche Literatur ist sich weiterhin uneinig, inwieweit die Globalisierung auf die Verteilung des Wohlstands in den einzelnen Nationen wirkt.[5]

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah