Wer braucht schon die Mitte?

- 29.01.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Die Abgabenlast muss sinken

Der Sozialstaat ist unverzichtbar, um jene Menschen zu unterstützen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – gerade nicht selbst helfen können. Doch das Wohlfahrtssystem kostet sehr viel Geld, das die arbeitende Bevölkerung über Steuern und Abgaben bezahlen muss. Der Aufstieg aus eigener Leistung wird so behindert. Alle Sozialstaaten der Welt stehen vor diesem Problem. Es ist entscheidend, die richtige Balance und den richtigen Mix aus Steuern und Unterstützungen zu finden. In Österreich werden Arbeitnehmer besonders stark belastet. In nur zwei OECD-Ländern ist die Differenz zwischen Arbeitskosten und Nettolöhnen noch höher als bei uns.[1] Das hemmt die Bürger, ihr Potenzial auszuschöpfen. In der Folge sind viele Menschen nicht mehr bereit, sich mit ganzer Kraft zu engagieren. Teilzeitjobs liegen auch deshalb im Trend, weil sich Vollzeit oft nicht lohnt.

Gleichzeitig halten die hohen Abgaben die Bürger in der Abhängigkeit des Staates. Eine eigene Vorsorge über Vermögensaufbau wird durch die Steuerlast deutlich schwieriger.

Die Abgaben auf Arbeit sollten sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gesenkt werden. Die Arbeitskosten könnten für Unternehmen durch eine Halbierung der Abgaben zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) reduziert werden. Das würde die Arbeitskosten immerhin um 2,5 Milliarden Euro verringern.

Vor allem im Bereich der Mittelschicht steigt die Belastung mit jedem zusätzlich verdienten Euro stark an. Trotz der jüngsten Steuerreform muss es hier zu weiteren Reformen kommen. Entweder sollten die Tarifstufen erst ab höheren Einkommen greifen oder die Steuersätze werden weiter gesenkt. Im Idealfall passiert beides.

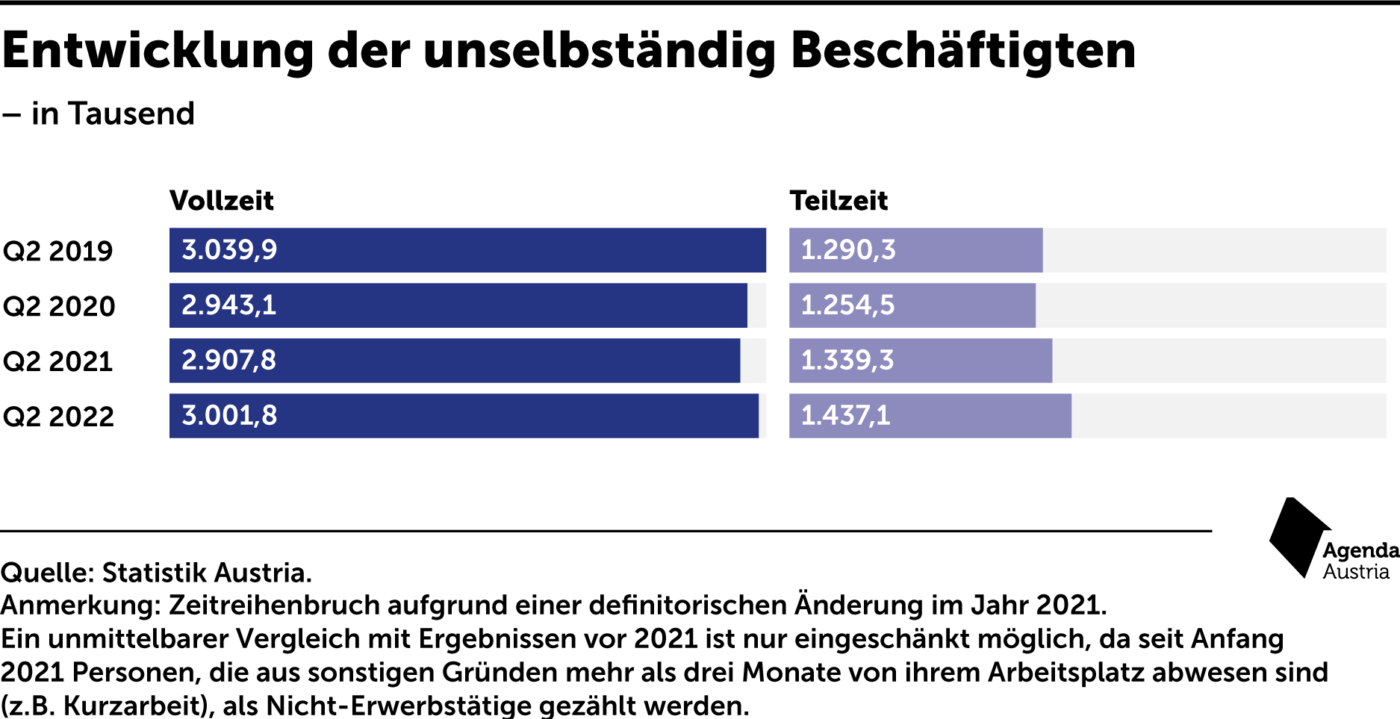

Wer bereit ist, mehr zu leisten, dem sollte auch mehr bleiben. Der derzeitige Trend hin zu Teilzeitarbeit oder sogar geringfügiger Beschäftigung setzt nicht nur Arbeitsmarkt und Wertschöpfung zu. Er bringt auch die Finanzierung des Sozialstaats in Gefahr. Schon heute gibt es deutlich weniger Nettozahler als Nettoempfänger.[2] Um Vollzeitarbeit attraktiver zu machen, sollten Spitzensteuersätze wirklich erst bei Spitzenverdienern greifen. Die Regierung sollte eine generelle Freigrenze für Überstunden von 500 Euro pro Monat einführen und diese Grenze jährlich automatisch anpassen. Transferleistungen (beispielsweise Kinderbetreuungsgeld) sollten Einschleifregelungen erhalten, damit das Überschreiten gewisser Gehalts- oder Stundengrenzen nicht zu Einkommensverlusten führt. Auch die Geringfügigkeitsgrenze ist unter diesem Aspekt zu betrachten. Die derzeitige Regelung setzt negative Arbeitsanreize, weil es sich für viele Arbeitslose schlicht nicht lohnt, einen Job über die Geringfügigkeit hinaus anzunehmen.

Teilzeit darf nicht zur Falle werden

Frauen verdienen weniger als Männer, arbeiten aber auch häufiger in Teilzeit. Österreichs traditionelles Familienbild spiegelt sich auch am Arbeitsmarkt wider. Den mit Abstand größten Einfluss auf die Einkommenssituation von Frauen hat die Mutterschaft – und die oft folgende lange Karriereunterbrechung. Viele junge Mütter fallen dadurch aus der Mittelschicht. Um das zu vermeiden, braucht Österreich eine hochwertige und flächendeckende Kinderbetreuung. Dann können beide Elternteile berufstätig sein – wenn sie das wollen. Vorbild ist hier Dänemark: Das Land verfügt über eine sehr gut ausgebaute Kinderbetreuung, die es beiden Elternteilen ermöglicht, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Der Anteil von Frauen in Teilzeit ist in Dänemark mit rund 33 Prozent deutlich niedriger als in Österreich (rund 50 Prozent). Und während in Österreich 40 Prozent der Frauen Betreuungspflichten als Grund für ihre Teilzeit angeben, sind es in Dänemark nur zwei Prozent.

Die Diskussion endet dabei keinesfalls beim Kindergarten. Das österreichische Schulsystem fordert eine starke Einbindung der Eltern ein. Während etwa in Finnland die Kinder nicht mit Hausübungen heimkommen, ist das in Österreich die Regel. Selbst wenn sich die Eltern die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder leisten können, bleibt das Problem der unerledigten Hausaufgaben. Das bindet zumindest einen Elternteil – und so gut wie immer sind es die Mütter, die sich darum kümmern. Wer also eine höhere Frauenbeteiligung am Arbeitsmarkt will, wird auch das Schulsystem sowie die Betreuung der Kinder an den Nachmittagen mitdiskutieren müssen. Dementsprechend sollten die Ganztagsschulen in Österreich ausgebaut werden. Beide Maßnahmen würden vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten stark begünstigen.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah