“Frihet”

- 19.12.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit

Was die Nordländer anders machen

Rankings zur ökonomischen Freiheit sind oftmals nur bedingt aussagekräftig. Denn es hängt nicht nur davon ab, wie viele öffentliche Gelder verwendet werden. Wichtiger ist, wofür dieses Geld verwendet wird. Hier dienen nordische Staaten, beispielsweise Schweden, als Maßstab. Deren Staatsquote ist höher als jene Österreichs, trotzdem gelten sie als ökonomisch freiere Wohlfahrtsstaaten. Es würde zu kurz greifen, dafür einen einzigen bestimmten Grund zu suchen. Es scheint aber so zu sein, als hätten die Schweden sich Hayeks Warnung zu Herzen genommen. Der schwedische Staat mischt sich eher dort ein, wo er auch tendenziell über die notwendigen Informationen verfügt.

Rankings zur ökonomischen Freiheit sind oftmals nur bedingt aussagekräftig. Denn es hängt nicht nur davon ab, wie viele öffentliche Gelder verwendet werden. Wichtiger ist, wofür dieses Geld verwendet wird. Hier dienen nordische Staaten, beispielsweise Schweden, als Maßstab. Deren Staatsquote ist höher als jene Österreichs, trotzdem gelten sie als ökonomisch freiere Wohlfahrtsstaaten. Es würde zu kurz greifen, dafür einen einzigen bestimmten Grund zu suchen. Es scheint aber so zu sein, als hätten die Schweden sich Hayeks Warnung zu Herzen genommen. Der schwedische Staat mischt sich eher dort ein, wo er auch tendenziell über die notwendigen Informationen verfügt.

Laut Hayek hat der ideale Wohlfahrtsstaat folgende Charakteristika:

- Er besitzt eine hohe „State Capacity“. Der Staat kann also seine Ziele erreichen, die er sich gesetzt hat, und Reformen umsetzen. Er lernt aus seinen Erfahrungen und verbessert seine Regulierungen fortlaufend.

- Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann das Problem fehlender Informationen (also das „Hayekian Knowledge Problem“) großteils vermieden werden – trotz großem Wohlfahrtsstaat oder hoher Staatsquote.

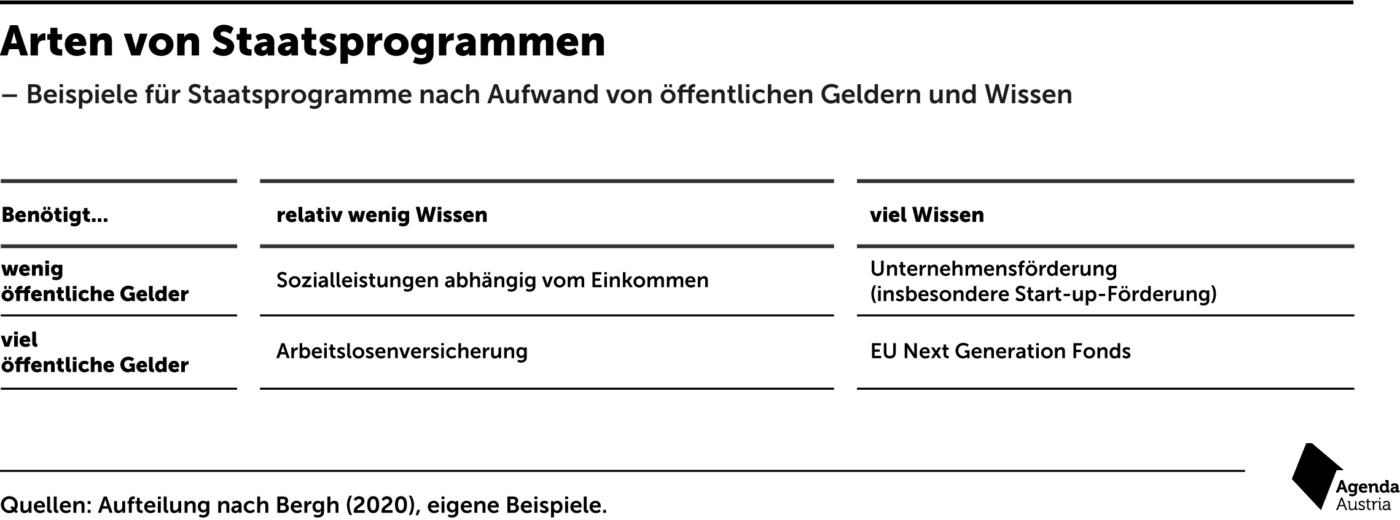

Will der Staat Start-ups fördern und das Unternehmertum ankurbeln, braucht er dafür nicht unbedingt viel Geld, sehr wohl aber viel Wissen, das ihm in der Regel fehlt. Beamte und Bürokraten können nicht wissen, wo die Trends liegen und wonach Konsumenten verlangen. Auf der anderen Seite braucht es zum Beispiel für Arbeitslosenversicherungen zwar oft viel öffentliche Gelder, aber tendenziell weniger Wissen. Derartige Ausgaben verlaufen so gut wie immer im Gleichschritt mit der Konjunktur und haben einen inhärenten Automatismus eingebaut.

Das heißt: In Krisen mit steigender Arbeitslosigkeit erhöhen sich die Ausgaben und umgekehrt sinken sie in einer Hochkonjunktur. Durch diesen Automatismus stabilisieren Arbeitslosenausgaben den Zyklus. Man nennt sie daher auch „automatische Stabilisatoren“ (neben den direkten Steuern, deren Einnahmen umgekehrt in einer Krise sinken und im Aufschwung steigen). Manchmal jedoch, z. B. in einer Krise, reichen diese Ausgaben nicht und es müssen zusätzliche Ausgaben getätigt werden. Derartige zusätzliche Ausgaben bezeichnet man als „diskretionäre Ausgaben“, d. h. sie erfolgen nicht automatisch. Ein Beispiel hierfür sind die Gelder des Europäischen Next Generation Fonds. Hier wird viel Geld in zahlreiche einzelne Projekte investiert, wofür viel Wissen vorausgesetzt wird.

Vorbild für den Einsatz von staatlichen Geldern kann Schweden sein. Das Land hat zwar eine große Menge an Mitteln zur Verfügung, setzt diese aber oft dort ein, wo dank guter Informationen auch hohe Treffsicherheit herrscht. Natürlich kann und sollte Österreich ein anderes Land aber nicht einfach kopieren. Zumal es für den besseren Mitteleinsatz in Schweden zwar Indizien gibt, aber kein konkretes Konzept, das man übernehmen könnte. Die Voraussetzungen sind überall anders.

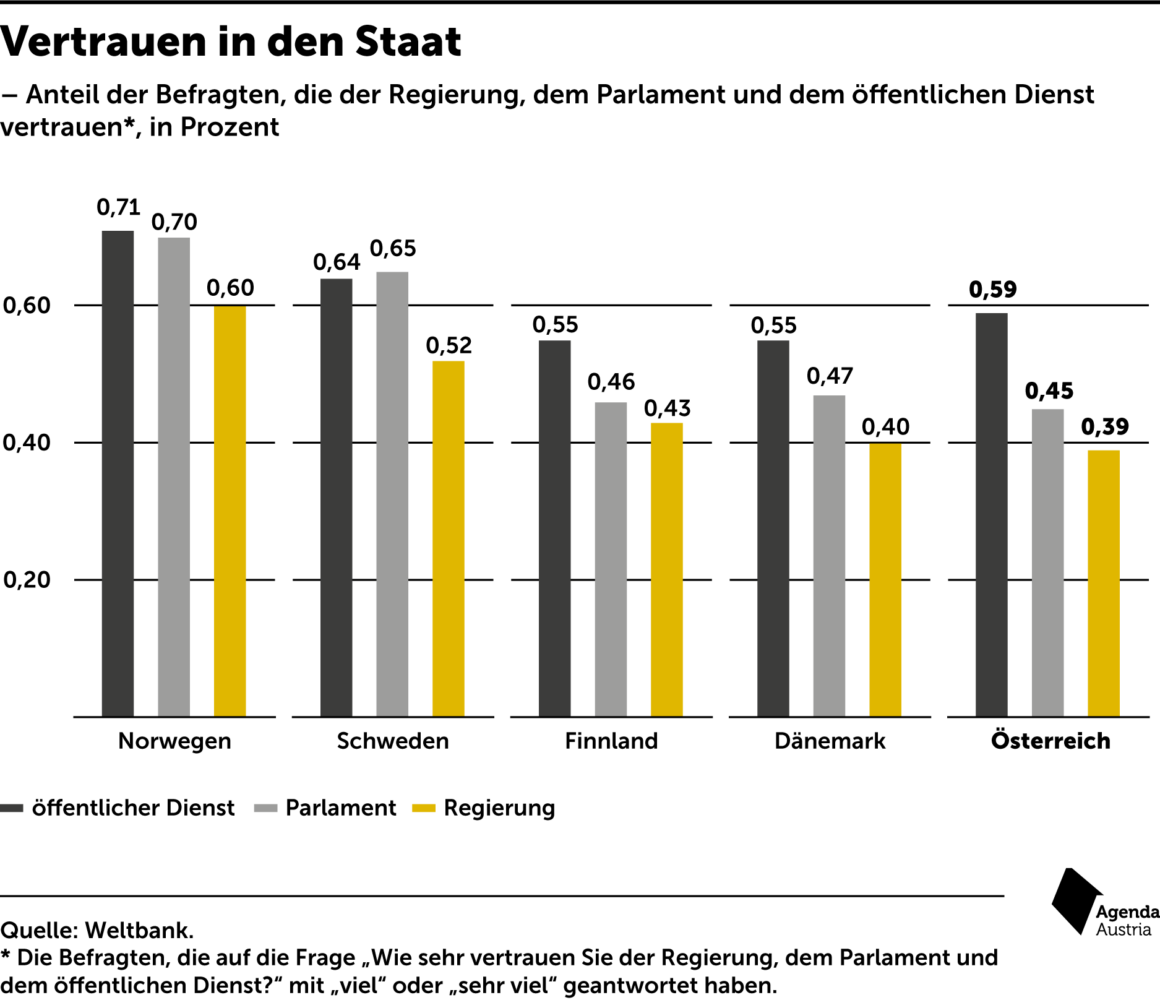

Ein wichtiger Punkt, in dem sich Österreich und die skandinavischen Länder unterscheiden, ist das Vertrauen in Bürokratie, Parlament und Regierung – also das Vertrauen in den Staatsapparat an sich. Hier zeigt sich in Österreich ein ambivalentes Bild: Im Vergleich zu nordischen Staaten liegt nur das Vertrauen in den öffentlichen Dienst auf einem hohen Niveau – in die Beamten also. Das Vertrauen in die Politik hat sich durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre sicherlich kaum gebessert.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah