“Frihet”

- 19.12.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit

Handlungsempfehlungen

Für das größtmögliche Ausmaß der ökonomischen Freiheit benötigt es eine funktionierende Marktwirtschaft. Der Staat ist dazu da, entsprechende Rahmenbedingungen festzulegen und bei Marktversagen einzuschreiten. Der österreichische Staat hat hier Handlungsbedarf. Es gibt einige Ideen, wie die Österreicher freier werden können.

Österreich als offene Volkswirtschaft

Auch auf EU-Ebene kann sich Österreich für mehr Freiheit einsetzen. Mit einer Position für verantwortungsvolle Budgetpolitik und Einhaltung der Fiskalregeln und für Freihandel kann sichergestellt werden, dass auch auf supranationaler Ebene das Prinzip der Freiheit nicht in Gefahr gerät.

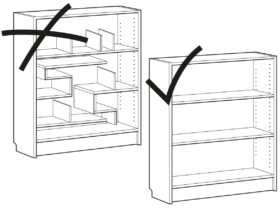

Größe des Staates

Die österreichische Staatsquote hat im Jahr 2020 mit 58 Prozent einen bisherigen Höchststand erreicht. Nach dem Ende der Krise ist es notwendig, dass sich der Staat wieder zurückzieht. Das führt zu einer besseren Allokation der Ressourcen und gibt den Bürgern mehr Mittel für ihre eigenen Pläne. Dezentrale Entscheidungsfindung ist einer zentralisierten Wirtschaft immer überlegen. So führt mehr wirtschaftliche Freiheit auch zu mehr Wohlstand in der Gesellschaft.

Die österreichische Staatsquote hat im Jahr 2020 mit 58 Prozent einen bisherigen Höchststand erreicht. Nach dem Ende der Krise ist es notwendig, dass sich der Staat wieder zurückzieht. Das führt zu einer besseren Allokation der Ressourcen und gibt den Bürgern mehr Mittel für ihre eigenen Pläne. Dezentrale Entscheidungsfindung ist einer zentralisierten Wirtschaft immer überlegen. So führt mehr wirtschaftliche Freiheit auch zu mehr Wohlstand in der Gesellschaft.

Nicht auf Ausgaben-, sondern auf Einnahmenseite lässt sich beim österreichischen Staat an einigen Schrauben drehen. Allen voran an der exzessiven Besteuerung des Faktors Arbeit, die die Freiheit der Bürger einschränkt und ihnen Handlungsspielraum nimmt.

Auch Schulden vermindern die Freiheit der Bürger, insbesondere dann, wenn sie über zukünftige Steuererhöhungen wieder reduziert werden müssen. Daher braucht es harte Fiskalregeln, die nur in Ausnahmesituationen ausgesetzt werden können. Zusätzlich zu den bereits bestehenden EU-weiten Fiskalregeln sollte daher auch eine Ausgabenbremse eingeführt werden.

Regulierung: Gesetze UND Verordnungen

Die Bürokratie in Österreich muss weiter abgebaut werden. Laut dem von 2017 bis 2020 geltenden „Deregulierungsgrundsätzegesetz“ hätten Gesetze und Verordnungen nach Möglichkeit eine „Sunset Clause“ und somit ein Enddatum beinhalten sollen. Es ist fraglich, ob dieses Gesetz tatsächlich die gewünschte Wirkung hatte. Dabei hätten Sunset Clauses das Potenzial, Bürokratie abzubauen, und sollten deshalb häufiger eingesetzt werden.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt zudem, dass Interessengruppen systematisch bereits vorab über mögliche neue Regulierungen informiert werden sollten. Die Bevölkerung betrachtet Regulierungen tendenziell als fairer, wenn sie bereits vorher in den Prozess der Entscheidungsfindung miteingebunden war und die Maßnahmen klar erklärt wurden. Mehr Transparenz bei der Regulierung würde auch das Vertrauen in Staat und Regierung erhöhen.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt zudem, dass Interessengruppen systematisch bereits vorab über mögliche neue Regulierungen informiert werden sollten. Die Bevölkerung betrachtet Regulierungen tendenziell als fairer, wenn sie bereits vorher in den Prozess der Entscheidungsfindung miteingebunden war und die Maßnahmen klar erklärt wurden. Mehr Transparenz bei der Regulierung würde auch das Vertrauen in Staat und Regierung erhöhen.

Um genau zu erkunden, welche Gesetze und Verordnungen gestrichen oder vereinfacht werden können, braucht es Zeit. Bei manchen Themen ist allerdings bereits jetzt schon klar sichtbar, was getan werden soll:

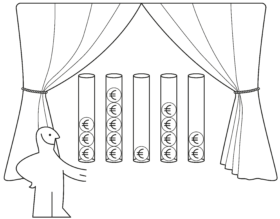

- Die Macht der Kammern reduzieren: Statt einer Pflichtmitgliedschaft braucht es in einem Rechtsstaat eine unbürokratische Möglichkeit des Ausstiegs. Weiters sollte die Transparenz hinsichtlich der Zwangsbeiträge ausgeweitet werden. Jeder sollte sich ein Bild darüber machen können, wofür seine Beiträge benutzt werden.

- Die Liberalisierung der Gewerbeordnung: Die Gewerbeordnung muss komplett neu geschrieben werden. Streng reglementiert sollten nur noch jene Gewerbe werden, deren Ausübung Mensch, Tier oder Umwelt gefährdet. Dazu gehören etwa Elektrotechniker oder Optiker. Zusätzlich sollte jeder Gewerbetreibende nur einen Gewerbeschein erhalten. Um den Konsumentenschutz tatsächlich zu stärken, muss jeder Gewerbetreibende obligatorisch eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Dadurch wird der Kunde bei Schäden entschädigt. Damit wird der Konsument tatsächlich besser abgesichert, auch wenn die Mitarbeiter selbst keinen Befähigungsnachweis erbringen müssen.

- Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten: Österreich ist eines der letzten EU-Länder, in denen die Öffnungszeiten unter der Woche gesetzlich eingeschränkt werden. Das sollte sich ändern: Die Inhaber der Geschäfte sollten auch in Österreich die Möglichkeit haben, sich mit ihren Beschäftigten zu einigen, wann sie aufsperren wollen und wann nicht.

Die Staatsorgane sollten sich bei jeder Maßnahme bewusst sein, dass nur im Falle guter Informationen auch gute Ergebnisse erzielt werden können. Fehlen die Informationen, ist mehr Geld nicht der beste Weg – bzw. könnte das Geld anderswo besser eingesetzt werden. In einem Satz: Der Staat sollte sich darauf fokussieren, was er kann – und er sollte wissen, was er nicht kann. Denn ökonomische Freiheit kann einfach eingeschränkt werden, aber sie wieder zu erhöhen, ist ein schwieriges Unterfangen.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah