“Frihet”

- 19.12.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit

Der Staat und die Freiheit

Das ist kein Argument gegen den Staat an sich. Im Gegenteil. Auch liberale Denker wie Friedrich August von Hayek wussten, dass es den Staat braucht, um Rahmenbedingungen für den Markt zu setzen. Etwa zum Schutz von privatem Eigentum.

Der Markt ist nicht perfekt. Auch er kann nicht alles regeln. Der Staat ist dazu da, Marktversagen zu kompensieren. Aber auch der Staat hat seine blinden Flecken und Ineffizienzen. Auch Staatsversagen ist ein Problem. Nur wird dieses oft nicht sichtbar – oder es wird übersehen.

Man darf nicht vergessen: Nicht jeder, der sein Geld vom Staat bekommt, agiert uneigennützig. Auch Politiker und Bürokraten handeln letztlich nach ihren eigenen Interessen. Sie versuchen, ihre Macht auszubauen und mehr Geld und mehr Dienststellen für sich zu gewinnen. Daher stehen ihre Interessen jenen der Bevölkerung oft diametral entgegen (Public Choice Theory). Dazu kommen Allianzen zwischen Staat und Industrielobbys, die ihre Macht und ihren Einfluss nutzen, um sich abzusichern. Etwa indem sie Regulierungen fordern, die anderen den Markteintritt erschweren. Oder durch Subventionen oder gar Preisregulierungen (Rent Seeking). Ein gutes Beispiel in Österreich ist der Kampf der Taxilobby gegen Uber. Jahrelang protestierten die Taxifahrer. So lange, bis ein neues Gesetz die beiden Branchen ähnlich regelte. Womit der zentrale Wettbewerbsvorteil von Uber, also flexible Preise, weginterveniert wurde.

Hayek meint, dass Staaten genauso wie Individuen und Unternehmen auf der Basis von unvollständigen und asymmetrisch verteilten Informationen handeln. Aber anders als Individuen und Unternehmen fällt es Staaten schwer dazuzulernen. Unternehmen haben keine Alternative, denn sie stehen im ständigen Wettbewerb zueinander. Wissen ist immer dezentral verteilt, so Hayek. Zentrale Planer verfügen immer über unzureichende Informationen. Deshalb ist dezentrale Planung überlegen. Freiheit erlaubt den Wirtschaftsakteuren, ihre eigenen Pläne zu verfolgen.

Deregulierungen und Privatisierungen seit den 1980er-Jahren

Global gesehen gab es seit den 1980ern eine große Bewegung in Richtung ökonomische Freiheit. Initiatoren der Deregulierungen (insbesondere in der Finanzbranche) und Privatisierungen waren unter anderem Margaret Thatcher, Jimmy Carter und Ronald Reagan. Größter Einzelschritt war sicherlich das Ende der Sowjetunion sowie der Regime in ihren Satellitenstaaten. Und selbst in China haben die Menschen mehr ökonomische Freiheiten erhalten, was zu deutlich mehr Wohlstand geführt hat.

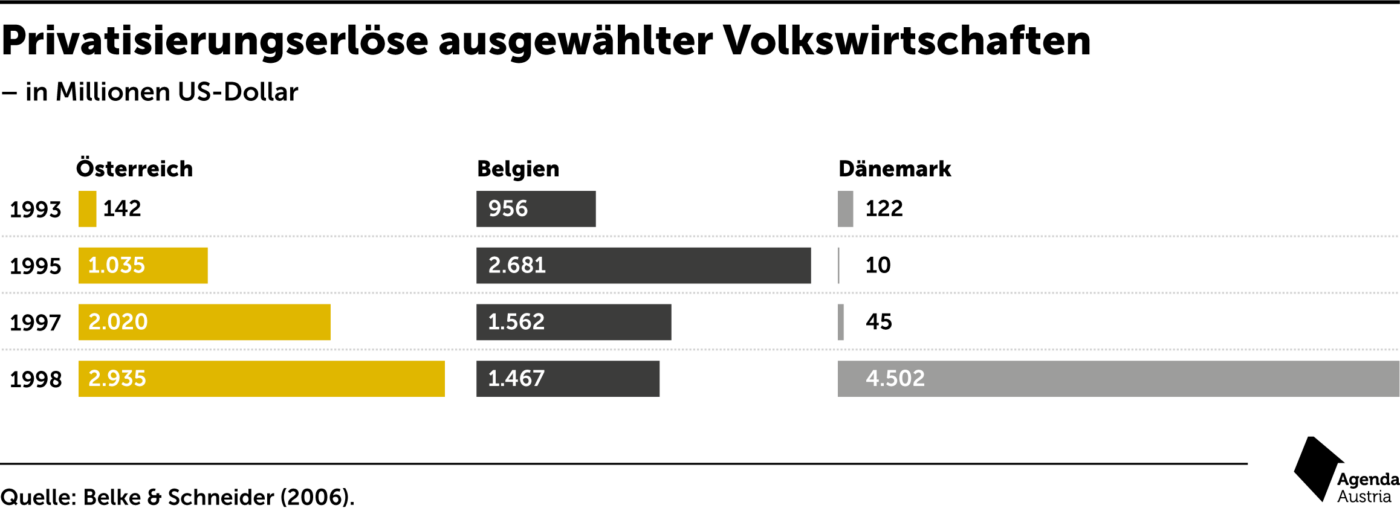

Auch Österreich erlebte in den vergangenen Jahrzehnten eine Phase der Liberalisierung, angefangen mit der ersten großen Privatisierungswelle ab Mitte der 1980er. Im Jahr 1998 betrugen die Privatisierungserlöse in Österreich rund drei Milliarden US-Dollar. Die Alpenrepublik lag damals in diesem Bereich im europäischen Spitzenfeld – verglichen mit anderen offenen Volkswirtschaften wie Belgien oder Dänemark.[1] Auch der Beitritt zur Europäischen Union trug viel zur Deregulierung der Wirtschaft und Entrümpelung der Bürokratie bei. Die Einbindung des kleinen Landes in den europäischen Binnenmarkt beendete an vielen Stellen nationale Alleingänge bei der Regulierung.

Spätestens seit der Finanzkrise im Jahr 2008 hat sich dieser Trend der Deregulierung verlangsamt. So zieht zum Beispiel das Regime in Peking die Zügel derzeit wieder an – wie man am Verhalten gegenüber Hongkong und den chinesischen Technologiegiganten sehen kann. Und auch in Europa und Österreich wächst in Krisenzeiten die Sehnsucht nach dem Staat als Feuerwehrmann.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah