Modellsimulationen

- 08.06.2014

- Lesezeit ca. 2 min

Wie Schwedens Sozialdemokraten unsere Renten sichern

Unübersehbar ist, dass sich hierzulande das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensionsbeziehern, die sogenannte Belastungsrate, laufend verschlechtert: Auf einen Pensionisten kommen immer weniger Erwerbstätige, die Beiträge leisten. Wie wirkt sich das auf das Pensionssystem aus?

Dies kann in Modellsimulationen berechnet werden. Die Modellparametrisierung wird im Appendix beschrieben. In dieser Studie werden drei unterschiedliche Modelle verglichen:

Basismodell: Was passiert, wenn keine zusätzlichen Reformen kommen?

Dieses Modell geht davon aus, dass das Pensionsantrittsalter wie von der Pensionskommission prognostiziert bis 2060 auf 60,8 Jahre ansteigen wird. In diesem Szenario ist eine leicht steigende Erwerbsquote sowie eine moderate Zuwanderung bereits eingerechnet. Dieses Modell zeigt, wie sich das österreichische Pensionssystem unter den Annahmen der Regierung und der Pensionskommission (2013) entwickeln wird.

Variante 1: Das faktische Antrittsalter steigt bereits bis 2020 auf 65

Variante 1 unterstellt, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter bis 2020 auf durchschnittlich 65 Jahre ansteigt.[1] Jedes zusätzliche Beitragsjahr führt zu einer um 1,78 Prozentpunkte[2] höheren Ersatzrate (Anteil am Bruttogehalt, der als Pension bezahlt wird). Die durchschnittliche Pension ist somit höher.[3] Das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Pensionisten muss aufgrund des höheren Antrittsalters angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt proportional unter Berücksichtigung der Bevölkerung zwischen 55 und 64 Jahren, die somit arbeiten müsste. Dieses Modell gibt also Aufschluss darüber, wie sich ein rascher Anstieg des Pensionsantrittsalters auf 65 auf die Finanzierbarkeit des österreichischen Systems auswirken würde.

Variante 2: Ab sofort steigt das Pensionsantrittsalter um drei Monate pro Jahr

Variante 2 geht davon aus, dass das effektive Pensionsantrittsalter ab 2014 um drei Monate pro Jahr angehoben wird. Dieser Zeitraum von drei Monaten ist insofern interessant, als dies ungefähr dem Anstieg der Lebenserwartung entspricht[4]. Daher sollte bei dieser Berechnung das österreichische Pensionssystem lediglich aufgrund der unterschiedlichen Stärke einzelner Jahrgänge („Kohorteneffekt“) aus dem Gleichgewicht kommen, nicht aber aufgrund der steigenden Lebenserwartung. Variante 2 könnte also in gewisser Weise mit dem schwedischen Modell verglichen werden, da zumindest die steigende Lebenserwartung in die Pensionsberechnung einfließt.

Der Anstieg um drei Monate bedeutet, dass ein Österreicher 2040 durchschnittlich bis zum Alter von etwa 65 Jahren, 2060 bis etwa 70 arbeiten würde. Dieser Vorschlag erscheint kurzfristig als durchaus moderat. Wenn jemandem nähergebracht wird, statt im August erst im November in Pension zu gehen, wird dies kaum als unzumutbarer Eingriff gewertet werden. Unrealistisch erscheint diese Variante allerdings auf lange Sicht. Knell (2013) argumentiert aber, dass es im österreichischen System schon allein aufgrund der steigenden Lebenserwartung notwendig sei, dass das Pensionsantrittsalter bis 2060 auf 65 Jahre steigt. In unserer Simulation werden nun jedoch auch die „Kohorteneffekte“ (Pensionierung der Babyboomer) berücksichtigt: Der Anstieg des Pensionsantrittsalters fällt somit stärker aus. Wie in Variante 1 führt auch hier ein zusätzliches Beitragsjahr zu einer um 1,78 Prozentpunkte höheren Ersatzrate für jene, die länger arbeiten. Die durchschnittliche Ersatzrate würde somit proportional steigen. Das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Pensionisten muss aufgrund des höheren Antrittsalters angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt proportional unter Berücksichtigung der Bevölkerung zwischen 55 und 69.

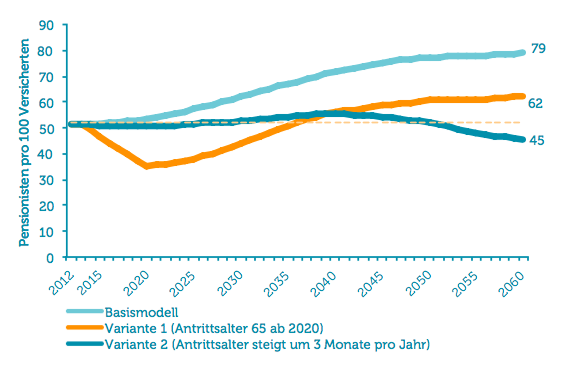

Immer weniger Beitragszahler treffen auf immer mehr Pensionisten – eine unvermeidliche Entwicklung?

Die unterschiedlichen Annahmen für das Pensionsantrittsalter in den Modellen führen logischerweise zu einem unterschiedlichen Verhältnis zwischen Pensionisten und Beitragszahlern (Belastungsrate). Das prognostizierte Pensionsantrittsalter der Pensionskommission, also das Basismodell, lässt die Belastungsrate bis 2060 von 0,52 auf 0,79 steigen: Auf 100 Beitragszahler kommen sozusagen 79 Pensionisten. Variante 1 lässt die Belastungsrate kurzfristig sogar sinken, langfristig steigt sie aber auf ein etwas höheres Niveau als 2012, nämlich auf 0,62. Die Erhöhung des Pensionsantrittsalters um drei Monate pro Jahr (Variante 2) lässt die Belastungsquote relativ flach verlaufen, ab 2040 würde sie sogar sinken (auf 0,45 im Jahr 2060).

Wie viele Pensionisten kommen auf hundert Beitragszahler

Abbildung 7. Quelle: Pensionskommission (2013), eigene Berechnungen.

Das bedeutet:

- Wenn die Regierung an ihren Vorhaben festhält, müssen immer weniger Beitragszahler immer mehr Pensionen finanzieren.

- Auch wenn es gelingt, das tatsächliche Pensionsantrittsalter bis 2020 auf das gesetzliche AntrittsalterDas gesetzliche Antrittsalter von Frauen wird in Österreich bis 2033 stufenweise auf 65 Jahre angehoben und damit an jenes der Männer angeglichen. Das tatsächliche Antrittsalter liegt aktuell für Männer bei circa 62, für Frauen bei 61 Jahren. More von 65 Jahren zu heben, müsste ab etwa 2035 wieder gegengesteuert werden, weil das Verhältnis von Einzahlern zu Pensionisten wieder auf heutigem Niveau liegen würde.

- Nur, wenn das tatsächliche Pensionsantrittsalter parallel zur Lebenserwartung steigt, wird verhindert, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Pensionen finanzieren müssen.

Fußnoten

- Anstieg auf 59 Jahre in 2014, dann steigt das Pensionsantrittsalter bis 2020 um ein Jahr jährlich. ↩

- Entspricht dem aktuellen Kontoprozentsatz für ein zusätzliches Beitragsjahr. ↩

- Die angepasste durchschnittliche Ersatzrate ist die gewichtete Ersatzrate der Personen, die wegen des höheren Pensionsantrittsalters länger arbeiten, und derer, die bereits in Pension sind und daher noch eine niedrigere Ersatzrate haben. ↩

- Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) geht von einer steigenden Lebenserwartung von 2,4 Monaten pro Jahr aus. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah