Digitalpotenzial #4: Bildung

- 04.01.2019

- Lesezeit ca. 2 min

Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen

Von der Masse zum Individuum

Algorithmen sind Experten im Erkennen von Mustern. Sie analysieren unser Kaufverhalten, wonach wir bei Google suchen, was wir bei Netflix schauen oder welche Jobs bei LinkedIn zu uns passen könnten. Ausgehend davon unterbreiten sie uns Vorschläge, was uns interessieren könnte. Manchmal funktioniert das besser und manchmal auch schlechter. Je mehr Daten wir dem Algorithmus geben, desto zutreffender werden seine Empfehlungen.

Algorithmen könnten demnach auch die Schwächen oder Talente eines jeden Schülers erkennen und entsprechend fördern. Lernen Schüler regelmäßig am Computer, können Algorithmen die dabei generierten Informationen analysieren und feststellen, wie sich die Schüler weiterentwickeln. Stehen sie immer wieder vor dem gleichen Problem? Lernen sie besser visuell oder auditiv? Sind sie eher Theoretiker oder finden sie sich in der praktischen Anwendung des Gelernten besser zurecht? Das alles sind Fragen, die Algorithmen schon nach kurzer Zeit beantworten können.

Ausgehend von den so gewonnenen Erkenntnissen könnte der Computer die Informationen weiter nutzen, um den Lerninhalt für seinen Schüler zu individualisieren. So bekäme jeder Schüler ein maßgeschneidertes Lernprogramm, mit dem seine individuellen Talente gefördert und die Schwachpunkte trainiert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Ein Beispiel aus der Praxis bietet hier die New Yorker School of One. [1] An dieser öffentlichen Schule in Brooklyn, mit vielen Schülern aus einem bildungsfernen Umfeld, wurde der Mathematikunterricht revolutioniert: In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation „New Classrooms“ wurden aus den vorhandenen Lehrinhalten 10.000 geeignete ausgewählt und digital aufbereitet. Jeder Schüler kann seither auf verschiedene Arten lernen – durch Live-Unterricht, in Gruppenarbeit mit anderen Schülern, mit einem digitalen Online-Tutor oder anhand von Lernvideos. Am Ende des Tages erfolgt eine Leistungsüberprüfung mittels Online-Test.

Die Testergebnisse werden nach Schulschluss von Experten und Algorithmen ausgewertet, um den individuellen Lehrstoff für den kommenden Tag vorzubereiten – mit einem Hinweis auf die für den Schüler hilfreichste Lernmethode. Ein wichtiger Vorteil des individualisierten Lernens ist aber nicht nur, dass jeder in seinem eigenen Tempo lernen kann und die Lehrer entlastet werden. Auch das innere „Abschalten“ aus Langeweile, weil der Stoff zu einfach oder auch zu schwer ist, kommt nicht mehr so häufig vor.

Das Projekt in der School of One war ein großer Erfolg. Vor seiner Einführung schnitt die Schule in Vergleichstests noch unterdurchschnittlich ab. Drei Jahre später konnte davon keine Rede mehr sein: Die Schüler lernten knapp 50 Prozent mehr pro Jahr als der Durchschnitt der Schüler an anderen vergleichbaren Schulen.

- Professor Algorithmus aus Uruguay: In Uruguay ist das appbasierte Mathematikprogramm „Bettermarks“ bereits fester Bestandteil des Bildungssystems.[12] Nicht der Schüler passt sich dem Schulbuch an, sondern umgekehrt: Im Unterschied zum gedruckten Buch führt die Software jeden Schüler nach seinem Können und in seinem Tempo auf einem persönlichen Lernpfad durch die Aufgaben. Zu Beginn wird der individuelle Leistungsstand erfasst, anschließend wählt das Programm die jeweils passenden Fragen aus. Je nach Lernfortschritt werden die Lektionen anspruchsvoller. Wenn der Schüler beim Lösen der Aufgaben einen Fehler macht, erklärt das System die einzelnen Rechenschritte erneut und analysiert dabei die Wissenslücken. Der Schüler erhält bei jedem Aufgabenschritt eine Rückmeldung und bekommt bei Fehlern genau jene Fertigkeiten und Inhalte, die er vertiefen sollte, als Übungsserie angeboten.

Eine berechenbare Zukunft

Nicht nur im Unterricht selbst, sondern auch bei der Entscheidung über den weiteren Ausbildungsweg kann die Technik beratend zur Seite stehen. An der Austin Peay State University in Clarksville, Tennessee wurde mit eAdvisory eine Plattform eingerichtet, die ebenfalls mithilfe prädiktiver Algorithmen anhand von Nutzerdaten zukünftiges Verhalten vorhersagt. Auf diese Weise können Studienanfänger individuell bei der Wahl ihres Studienfachs beraten werden. Die Hälfte der Studierenden an der Austin Peay State University kommt aus finanziell schwachen Haushalten. Auch mangels Erfahrungen innerhalb ihrer Familien haben sie öfter Probleme dabei, ein passendes Studienfach auszuwählen, das ihren Fähigkeiten wie auch ihren Interessen entspricht.

Mit Hilfe der Degree Compass Software werden die Daten jedes Studierenden nach bisheriger Kurswahl, absolvierten Prüfungen und Ergebnissen ausgewertet und mit denen frührer Studenten abgeglichen. Auf Basis von 500.000 Vergleichsdaten werden dem Studierenden dann individuell passende Kurse empfohlen. Rund 90 Prozent der Hochschüler, die der Empfehlung folgten, bestanden die Kurse. Die Studienabbruchsquoten konnten damit signifikant gesenkt werden. 42 Prozent der Studierenden schaffen ihren Abschluss heute in der Regelstudienzeit. Vor dem Einsatz von eAdvisory waren es nur 26 Prozent.[3]

Weltklasse-Bildung für jedermann

Gerade im Zusammenhang mit unserem Bildungssystem wird immer wieder kritisiert, dass die soziale Herkunft eine gewichtige Rolle für den Werdegang der Kinder spiele. Was wäre also dagegen zu sagen, wenn jeder von zu Hause aus und ohne Zugangsvoraussetzungen an den besten Bildungsangeboten der Welt teilnehmen könnte?

Sogenannte Massive Open Online Courses (MOOCs) stellen genau das zur Verfügung, und die ersten Erfahrungen damit sind positiv. So bot beispielswiese Sebastian Thrun, Professor an der Stanford Universität, im Jahr 2011 einen Kurs zur Einführung in die künstliche Intelligenz als MOOC an. Auch Menschen, die nicht in Stanford studierten, konnten daran teilnehmen. Zur Abschlussprüfung meldeten sich schließlich 23.000 Männer und Frauen an – und es stellte sich heraus, dass es keineswegs die Studierenden der Elite-Universität waren, die den Kurs am

erfolgreichsten absolvierten. Die vordersten Plätze belegten ausnahmslos Menschen, die ohne den MOOC dem Kurs nie hätten folgen können. Der beste Stanford-Student reihte sich erst auf Platz 413 ein.[4]

Das eröffnet auch sozial und vor allem in Bezug auf Weiterbildungen im Erwachsenenalter neue Möglichkeiten: Statt der klassischen Abschlusstitel aus Princeton, Harvard oder Oxford könnte jeder – seinen individuellen Interessen und Zielen folgend – ein eigenes Programm an Kursen verschiedenster Universitäten absolvieren, mit entsprechenden Zertifikaten. Und wer sich kontinuierlich fortbildet, kann seine Fähigkeiten dank neuer modularer Online-Angebote übers Netz für jeden Arbeitgeber sichtbar machen. Talent, Wissen und Können zählen dann mehr als Titel und Kontakte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Nach dem Vorbild der „Open University“ hat jeder die Chance, sich unabhängig von seinem formalen Bildungsgrad lebenslang weiterbilden zu können. Online-Ausbildungsangebote bieten darüber hinaus die Möglichkeit, flexibler Umschulungen in unterschiedlichsten Lebensphasen durchzuführen, beispielsweise im Homeoffice, wenn Eltern ihre Kinder noch zu Hause betreuen. Angesichts der sich rasch ändernden Anforderungen an die Arbeitnehmer ist das von großer Bedeutung. Auch Lehrer können MOOCs zur Weiterbildung nutzen. So hat zum Beispiel die finnische CODING-Initiative einen kostenlosen MOOC für Lehrer weltweit entwickelt, mit dem sich diese die notwendigen Kompetenzen im Bereich des Programmierens aneignen können.

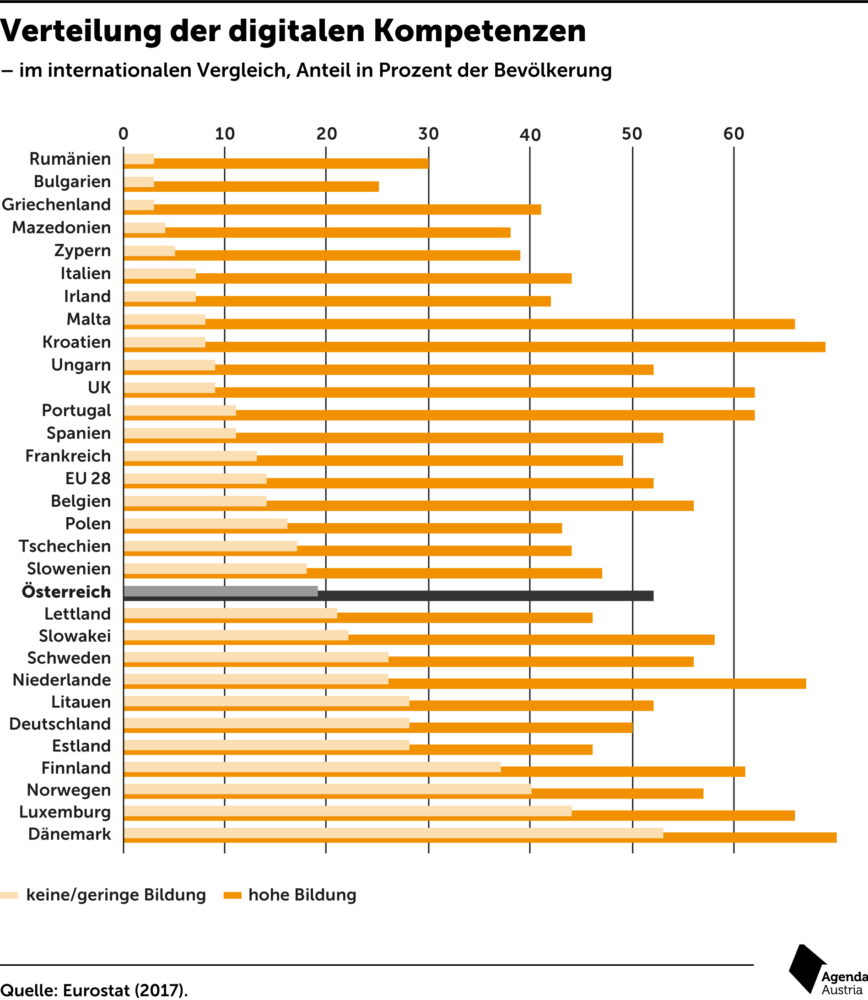

- Faire Bildungschancen für alle: Österreich liegt in puncto digitale Kompetenzen im europäischen Vergleich im oberen Drittel. Aber: Die tatsächlichen digitalen Kompetenzen des Einzelnen sind in Österreich immer noch abhängig von der klassischen Ausbildung. Menschen mit niedrigem formalen Abschluss sind tendenziell auch schwächer im Bereich der digitalen Kompetenzen. Diese Differenz birgt die Gefahr einer zukünftigen systematischen Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt: Die Schere zwischen besser und schlechter Gebildeten kann sich weiter öffnen und wird in weiterer Folge auch die Verdienstmöglichkeiten beeinflussen. Ohne ein Gegensteuern wird der technologische Fortschritt dann die Unterschiede in der klassischen Bildung verschärfen, anstatt Leistungsunterschiede zu reduzieren.

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis

Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters

Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Technologischer Wandel bringt aber auch enorme Möglichkeiten und Chancen, die von der Angst vor Veränderung verdeckt

Digitalpotenzial #2: Arbeit

Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)

Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sei

Digitalpotenzial #3: Verwaltung

Was Österreich von Estlands digitaler Verwaltung lernen kann

Viele Staaten stehen dem Wunsch des Bürgers nach zeitgemäßen Dienstleistungen ratlos gegenüber. Estland, ein kleines Land im Baltikum, hat vorgemacht, wie digitale Verwaltung aussehen kann.

Digitalpotenzial #4: Bildung

Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen

Neue Technologien erfordern und ermöglichen ein neues Denken. Daraus ergeben sich auch neue Wege in der Bildung. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Reise machen.