Digitalpotenzial #2: Arbeit

- 02.01.2019

- Lesezeit ca. 3 min

Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)

Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sein werden, erfahren Sie hier.

Zwei Drittel aller Österreicher besitzen ein Smartphone.[1] Wir können damit E-Mails versenden, Urlaubsfotos schießen, unsere Lieblingsmusik hören, Zeitung lesen und im Internet surfen. Noch vor 20 Jahren hätten wir für jede dieser Tätigkeiten ein anderes unhandliches und teures Gerät benötigt.

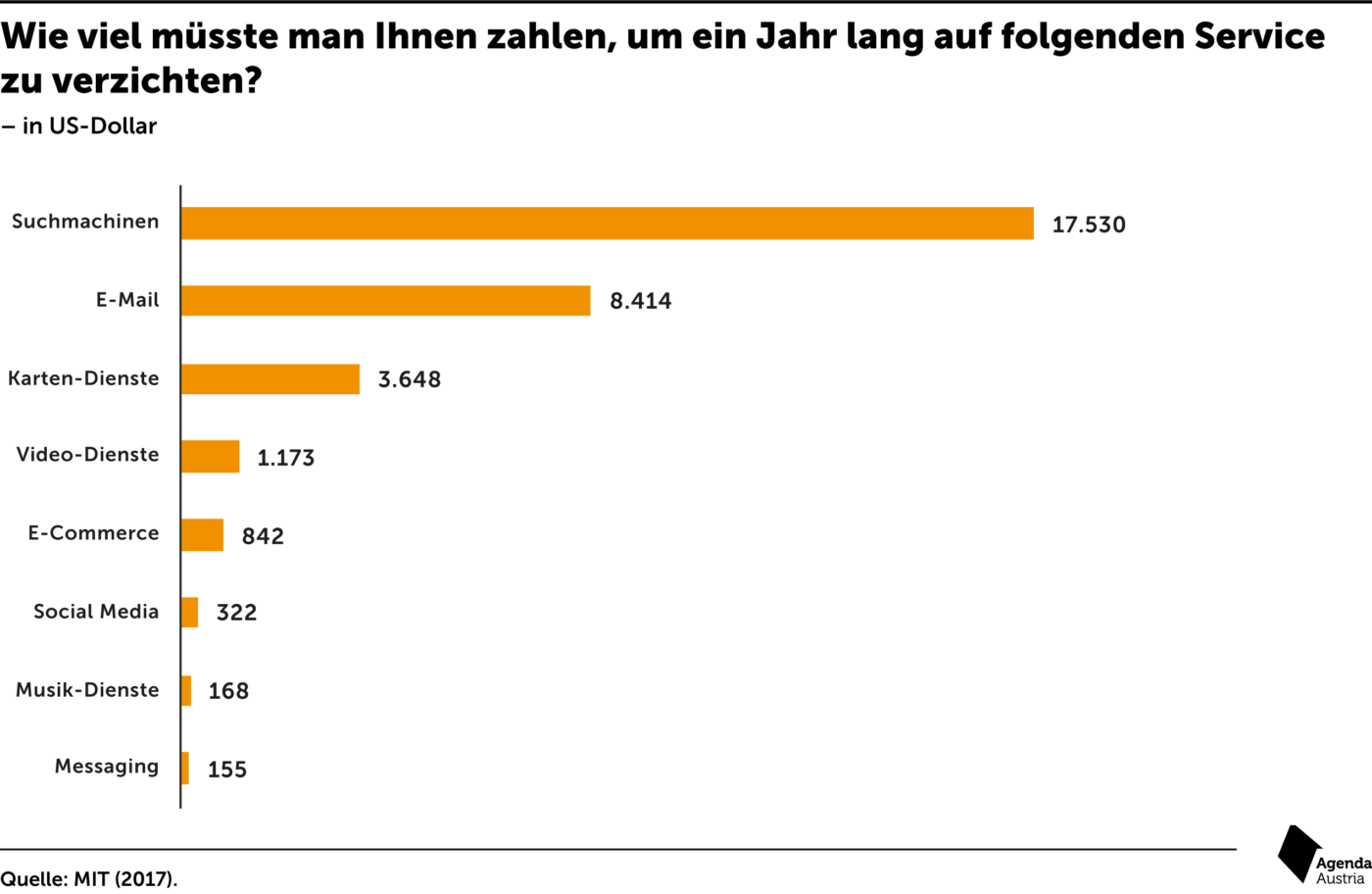

Viele der heutigen Technologien, wie soziale Medien oder Suchmaschinen, stehen uns sogar unentgeltlich zur Verfügung. Dennoch sind sie zu wertvollen Hilfsmitteln unseres Alltags geworden. Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) befragten US-Bürger, wie viel man ihnen zahlen müsste, damit sie ein Jahr lang auf den Service verschiedener digitaler Hilfsmittel verzichten würden.

Abbildung 1: Wie viel müsste man Ihnen zahlen, um ein Jahr lang auf folgenden Service zu verzichten?

Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, sind den Nutzern mit Abstand am meisten wert. Im Schnitt müsste man den Befragten über 17.000 US-Dollar als Kompensation zahlen. Das entspräche knapp einem Drittel des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf. E-Mail und Karten-Dienste sind für die Befragten ebenfalls wertvolle Services. Auch wenn diese Dienste oft „kostenlos“ angeboten werden, ihr persönlicher, aber auch wirtschaftlicher Nutzen ist immens. Diese Ergebnisse untermauern, dass wir nur ungern auf die Errungenschaften der Digitalisierung verzichten möchten.

Computer werden immer leistungsfähiger und machen unser Leben einfacher – Suchmaschinen und Smartphones sind hierfür ein gutes Beispiel. Aber nicht jeder begrüßt den technischen Fortschritt. Vielen bereiten die neuen Technologien auch Sorge.

Wenn Algorithmen in Zukunft jede noch so komplexe Aufgabe in Windeseile erledigen können, wer braucht dann noch kluge Köpfe? Macht der technologische Fortschritt uns alle arbeitslos? Diese Befürchtung mag auf den ersten Blick begründet sein: Wir buchen unseren Urlaub heute im Internet und gehen in der Stadt an vielen zugesperrten Reisebüros vorbei. Wo früher noch fleißige Fabrikarbeiter am Fließband hantierten, schweißen jetzt Präzisionsroboter Autoteile zusammen. Und das Versprechen von autonom fahrenden Autos wird vielen Berufsfahrern schlaflose Nächte bereiten.

Ein düsteres Bild von der Zukunft der Arbeit zeichneten auch Carl Benedikt Frey und Michael Osborne von der Universität Oxford. Laut ihrer 2013 veröffentlichten Studie „The Future of Employment“ ist jeder zweite Job vom Aussterben bedroht. Über die Aussagekraft solcher Prognosen kann zwar trefflich gestritten werden, ungeachtet dessen überschlagen sich die Medien mit Schreckensmeldungen über eine bevorstehende Massenarbeitslosigkeit. Denn jetzt gehe es ans Eingemachte: Intelligente Computerprogramme sollen die Ärzte, Rechtsanwälte und

Manager von morgen sein.

Solche Aussichten sind zutiefst beunruhigend. Ist mein Arbeitsplatz sicher? Kann ich auch noch in Zukunft meine Familie versorgen? Werden unsere Kinder noch einen Job haben, von dem sie leben können?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Bevor man sich in den vielfältigen Horrorszenarien einer voll automatisieren Welt verliert, sollte man einen Moment lang innehalten und einen genaueren Blick auf die Zukunft der Arbeit werfen. Dazu lädt dieses Dossier ein. Wir zeigen, dass moderne Technologien die Arbeitswelt verändern, ohne dass sie uns dabei arbeitslos machen. Vielerorts greifen intelligente Maschinen dem Menschen bereits jetzt unter die Arme und vereinfachen unsere Arbeit. Es wird auch in Zukunft nicht an Arbeit mangeln. Es fehlt uns nur die Fantasie, uns die Berufe der Zukunft vorzustellen. Versuchen wir es trotzdem.

Mehr interessante Themen

Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis

Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters

Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Technologischer Wandel bringt aber auch enorme Möglichkeiten und Chancen, die von der Angst vor Veränderung verdeckt

Digitalpotenzial #2: Arbeit

Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)

Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sein werden, erfahren Sie hier.

Digitalpotenzial #3: Verwaltung

Was Österreich von Estlands digitaler Verwaltung lernen kann

Viele Staaten stehen dem Wunsch des Bürgers nach zeitgemäßen Dienstleistungen ratlos gegenüber. Estland, ein kleines Land im Baltikum, hat vorgemacht, wie digitale Verwaltung aussehen kann.

Digitalpotenzial #4: Bildung

Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen

Neue Technologien erfordern und ermöglichen ein neues Denken. Daraus ergeben sich auch neue Wege in der Bildung. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Reise machen.