Der Staat fördert. Alle.

- 22.03.2023

- Lesezeit ca. 2 min

Handlungsempfehlungen

Transparenz erhöhen und die wirkungsorientierte Folgenabschätzung verbessern

In der österreichischen Förderpolitik herrschte lange Zeit Wildwuchs. Die Einführung der Transparenzdatenbank im Jahr 2010 sollte die Situation eigentlich verbessern, indem eine Entscheidungsgrundlage zur besseren Abstimmung zwischen Ressorts und Gebietskörperschaften geschaffen wurde. Die Einspeisung von Daten blieb lange Zeit aber sehr lückenhaft. Die beabsichtigte bessere Koordination der Förderpolitiken des Bundes und der Länder wurde nicht erreicht. Inzwischen wurde das Transparenzdatenbankgesetz mehrfach novelliert. Selbst eine gute Datenbasis gewährleistet aber noch keine funktionierende Koordination der Förderpolitik über Ressorts und Gebietskörperschaften hinweg. Einzelne Maßnahmen werden oft nicht evaluiert. Daher sollten die Transparenzdatenbank und das Instrument der wirkungsbasierten Folgenabschätzung zügig weiter ausgebaut werden. Das entspricht auch den Empfehlungen des Rechnungshofs und einer Studie im Auftrag des Fiskalrats.[1] Ex-post-Evaluierungen sollten flächendeckend und zeitnah erfolgen, damit rechtzeitig aus Fehlern gelernt werden kann.

Eine Förderbremse für Österreich

Eine Förderbremse für Österreich

Die Fördersumme war hierzulande – auf das BIP des jeweiligen Jahres bezogen – lange Zeit ziemlich konstant. Erst mit Corona und der Teuerungskrise explodierten die Ausgaben. Es sollten daher Maßnahmen ergriffen werden, bald wieder auf den Vorkrisenpfad zurückzukehren.

In normalen Zeiten muss Förderpolitik auf jene Bereiche beschränkt sein, in denen sie ökonomisch gut zu begründen ist. Die Fördersumme darf dann nur mit der Inflationsrate steigen; es sei denn, neue Rahmenbedingungen machen eine Erhöhung aus ökonomischer Sicht notwendig. Ob das dann jeweils der Fall ist, sollte regelmäßig durch unabhängige Einrichtungen, wie zum Beispiel den Rechnungshof, überprüft werden. Natürlich muss in Wirtschaftskrisen weiterhin die Möglichkeit bestehen, mehr Geld auszugeben. Allerdings sollte das nicht als Freibrief verstanden werden dürfen; vielmehr sollten aus Krisen – zum Beispiel mithilfe der wirkungsbasierten Folgenabschätzung – Lehren gezogen werden, damit nicht in jeder Ausnahmesituation Überförderungen entstehen. Sobald die Schwierigkeiten überwunden sind, müssen die Förderungen wieder gekürzt werden.

Identifikation und Abschaffung klimaschädlicher Förderungen

Besonders kritisch sind Förderungen, die übergeordneten Zielen eindeutig zuwiderlaufen oder sogar die Absicht anderer Förderungen konterkarieren. Hierzu zählen insbesondere Förderungen, die fossile Energieträger künstlich verbilligen. Die Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR), zu denen die skandinavischen Länder, die Schweiz, aber auch Länder wie Äthiopien und Costa Rica gehören, können umfangreiche Best-Practice-Beispiele vorweisen, wie die Streichung von Förderungen den Verbrauch reduziert und den Umstieg auf erneuerbare Energieträger beschleunigen kann.[2] Auch für Österreich wird die Abschaffung klimaschädlicher Förderungen schon lange empfohlen. Aktuelle Studien des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO)[3] sehen vor allem in den Bereichen Verkehr, Energie, Wohnen und Landwirtschaft großen Handlungsbedarf; sie erkennen aber zugleich hohe Hürden, da viele der Maßnahmen auf multilateralen Verträgen beruhen und daher oft nur im EU-Verbund abgeschafft werden könnten.

Prüfung aller Förderungen für bestimmte Sektoren

In Neuseeland wurden ab dem Jahr 1984 sämtliche Agrarsubventionen abgeschafft. Der Einschnitt war heftig. Es entfielen auf einen Schlag nicht nur alle Direktzahlungen, sondern auch die Steuerprivilegien und sonstige staatliche Leistungen. Entsprechend drastisch waren die unmittelbaren Auswirkungen. Die Landwirtschaft brauchte lange, um sich zu erholen. Tatsächlich gilt die Maßnahme heute aber als Erfolgsstory. Schon zehn Jahre nach der Reform war der landwirtschaftliche Sektor in Neuseeland größer, produktiver und umweltschonender aufgestellt als zuvor. In Österreich wäre eine solche Maßnahme schon allein durch die Einbindung in die gemeinsame EU-Agrarpolitik unmöglich. Dennoch lohnt es sich, einzelne Förderungen im Agrarbereich unter die Lupe zu nehmen. Nicht jede scheint ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu sein. Dasselbe dürfte überall dort gelten, wo Förderungen ganze Sektoren umfassen. Grundsätzlich gehören alle Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung auf den Prüfstand.

COVID-19-Kurzarbeit beenden

Das Instrument der COVID-19-Kurzarbeit hat in der Corona-Krise treue Dienste geleistet. Es muss nun aber als letzte verbliebene Hilfe aus der Pandemiezeit endlich wieder auf das Vorkrisenniveau reduziert werden. Mit der jetzt noch geltenden Regelung werden notwendige Transformationsprozesse in der Wirtschaft behindert.

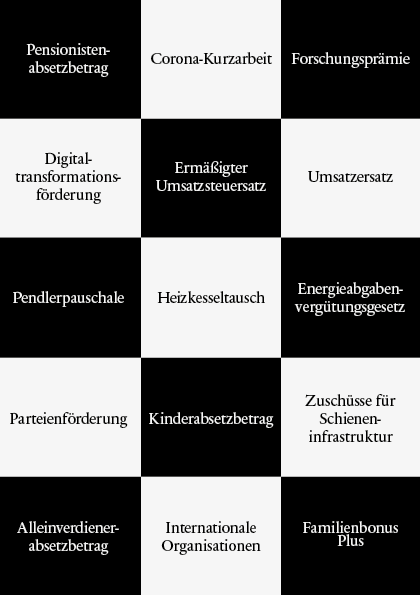

Schluss mit Gießkannenförderungen

Der Staat scheint in Österreich nicht aus seinen Fehlern zu lernen. So wird derzeit im Rahmen der Antiteuerungspakete eine Gießkannenförderung nach der anderen beschlossen. Das ist teuer und steht zielgerichteten Hilfen für die wirklich Bedürftigen im Wege. Künftig sollten sämtliche Fördermaßnahmen – vor allem in Krisensituationen – extern begleitet werden und ex ante auf Zielgenauigkeit getrimmt werden. Das Motto „Lieber zu viel als zu spät“ darf nicht zur Gewohnheit werden.

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Eine Förderbremse für Österreich

Eine Förderbremse für Österreich