Die Ungleichheit in der Krise

- 21.05.2021

- Lesezeit ca. 1 min

Die Ungleichheit ist in der Krise gesunken

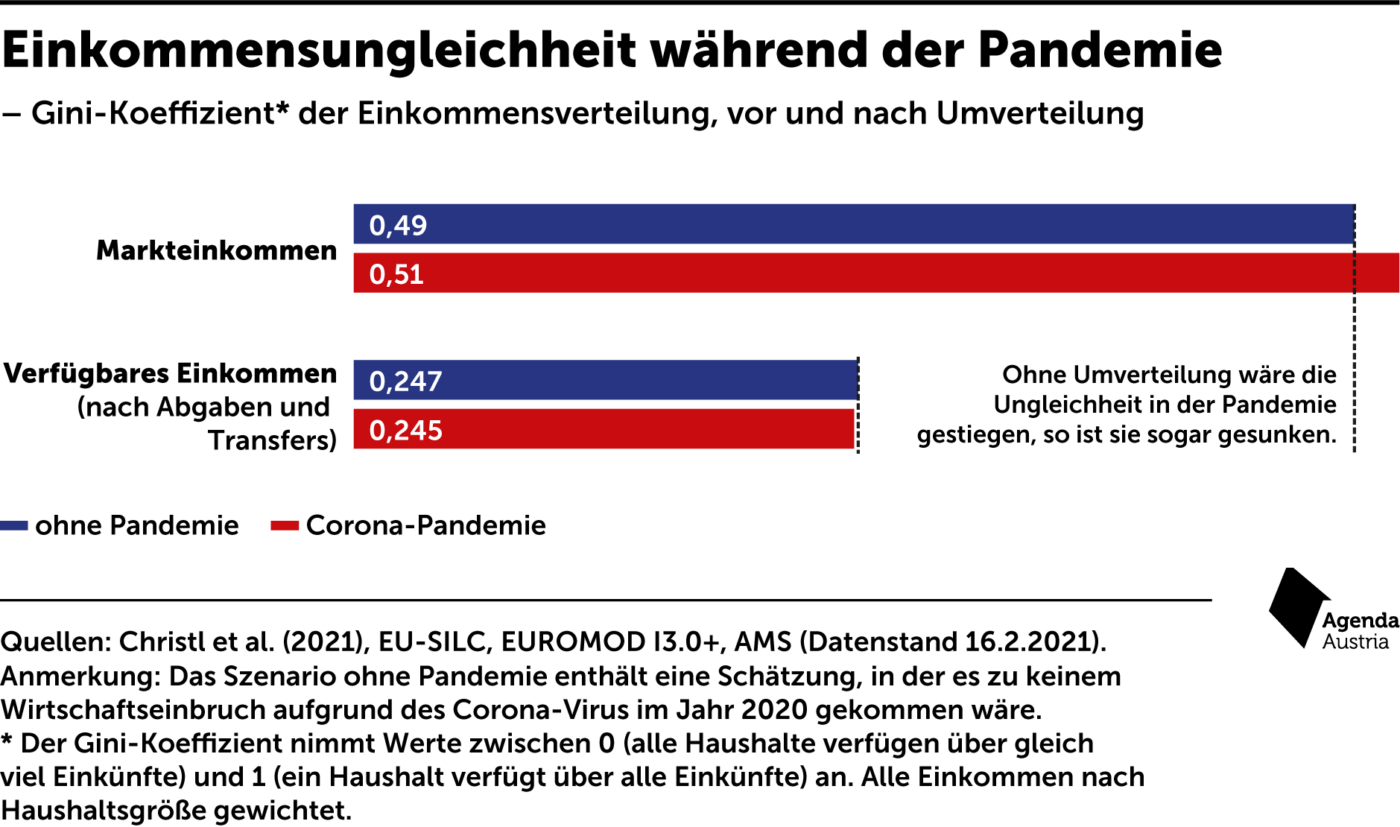

Im Zuge der Corona-Krise wurde in den vergangenen Monaten viel über die Einkommensungleichheit diskutiert. Oft wurde betont, dass die Pandemie die Ungleichheit weiter verschärft habe. Ein weit verbreitetes Mittel zur Messung der Verteilung ist der Gini-Koeffizient. Er nimmt Werte zwischen 0 (alle Haushalte verfügen über gleich viel Einkünfte) und 1 (ein Haushalt verfügt über alle Einkünfte) an. Je höher also der Gini-Koeffizient, desto höher die Ungleichheit. Vor dem Ausbruch der Pandemie gehörte Österreich im internationalen Vergleich zu jenen Ländern, die eine geringe Ungleichheit bei der Einkommensverteilung aufwiesen. Das liegt nicht zuletzt am funktionierenden und stark intervenierenden Sozialstaat.

Ohne den Eingriff des Sozialstaates wäre die Einkommensungleichheit in Österreich in der Pandemie tatsächlich um rund zwei Prozentpunkte gestiegen: von 0,49 auf 0,51. Es zeigt sich aber, dass die Effekte der Pandemie fast vollständig vom Steuer- und Sozialsystem sowie den Sonderhilfen absorbiert wurden. So ging der Gini-Index für das verfügbare Einkommen sogar um rund 0,2 Prozentpunkte zurück, die Ungleichheit wurde in der Krise sogar leicht reduziert.

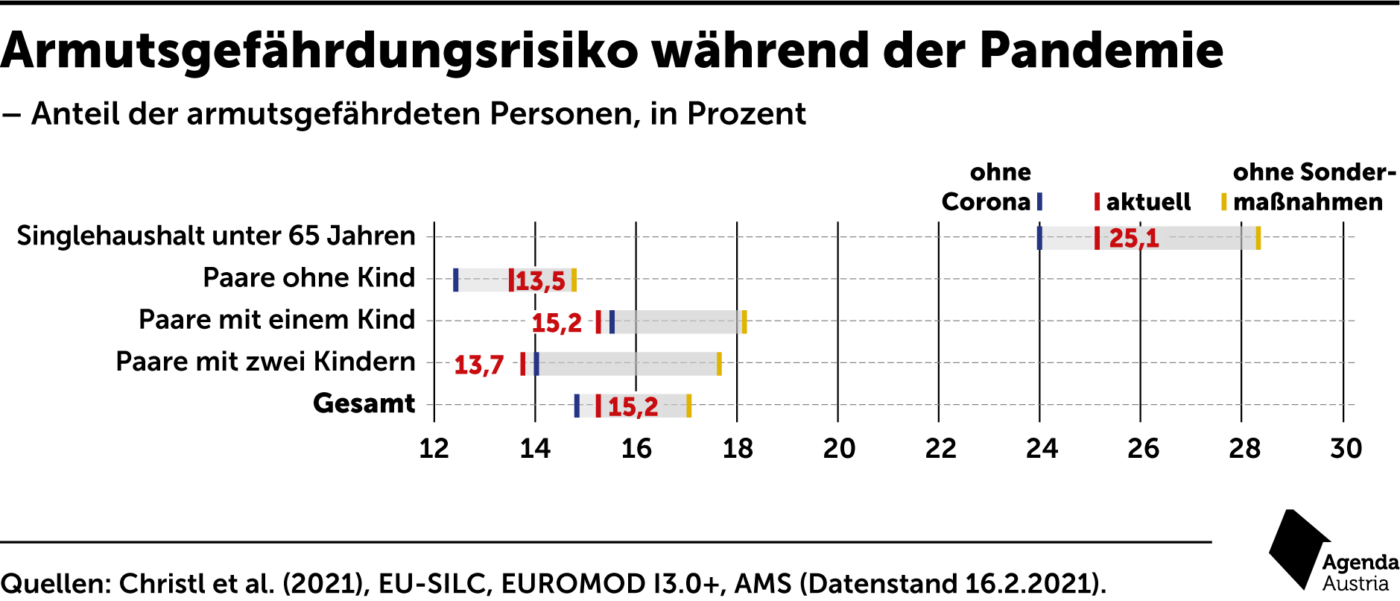

Das Armutsgefährdungsrisiko wäre in Österreich ohne staatliche Hilfen deutlich gestiegen: von 14,8 Prozent auf 17 Prozent. Auch hier zeigt sich, dass der Sozialstaat der Armutsgefährdung stark entgegengewirkt hat. Inklusive Sondermaßnahmen (Kurzarbeit sowie Einmalzahlungen an Arbeitslose und Familien) ist das tatsächliche Armutsgefährdungsrisiko in der Zeit des größten Wirtschaftseinbruchs der Zweiten Republik nur leicht auf 15,2 Prozent gestiegen.

Mehr interessante Themen

Welches Europa brauchen wir?

Kurz war der Traum vom geeinten Europa; der Glaube an ein regelbasiertes Miteinander im europäischen Haus, das mehr Wohlstand für alle produzieren würde, scheint passé. Die Visionen großer Europäer wie Jean Monnet oder Robert Schuman sind den Minderwertigkeitskomplexen kleiner Provinzpolitiker gewichen. Diese finden nicht mehr Freihandel und

Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute

Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula

Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!

Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.

Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc

Was die Preise in Österreich so aufbläht

Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.

Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig

Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).