Weltfrauentag: Die Teilzeitfalle schnappt zu

- 06.03.2023

- Lesezeit ca. 2 min

Der Weltfrauentag am 8. März ist alljährlich ein Anlass, Bilanz über die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen zu ziehen. Bekannt ist, dass Kinder Frauen in Teilzeit bringen und diese durch lange Karenzzeiten Einkommen verlieren. So steigt die Teilzeitquote von Frauen mit der Geburt eines Kindes erheblich an, während der Anteil von Männern mit Kindern in Teilzeit sogar unter jenem von Kinderlosen liegt. Weniger bekannt ist, dass auch nahezu die Hälfte der kinderlosen Frauen zwischen 45 und 54 Jahren nur Teilzeit arbeitet. Bei den Frauen zwischen 35 und 44 Jahren sind es knapp über 30 Prozent. Flächendeckende Kinderbetreuung allein dürfte also nicht die Lösung sein. Die Politik muss auch steuerliche Anreize setzen, um Mehrarbeit finanziell attraktiver zu machen.

Wie hoch ist der Gender Pay Gap tatsächlich?

Die gesetzliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist in Österreich schon seit vielen Jahren realisiert. Frauen sind genauso gut ausgebildet wie Männer und werden bei der Vergabe von begehrten Jobs in manchen Branchen sogar bevorzugt. Dennoch besteht ein erheblicher Gender Pay Gap, also eine geschlechtsspezifische Gehaltslücke. Männer verdienen im Schnitt noch immer deutlich mehr als Frauen.

In Österreich nimmt der Gender Pay Gap zwar seit Jahren ab. Gestiegen ist allerdings der sogenannte Motherhood Pay Gap, also jener Anteil an der geschlechtsspezifischen Gehaltsdifferenz, der sich auf Kinderbetreuungspflichten zurückführen lässt. Um den Gender Pay Gap zu reduzieren, muss die Politik hier ansetzen. Doch der Ausbau ganztägiger Kindergärten und Schulen wird wahrscheinlich nicht reichen. Wie aktuelle Daten zeigen, erhöht ein gutes Betreuungsangebot nicht zwangsläufig die Frauenerwerbsquote beziehungsweise die Zahl der von Frauen geleisteten Arbeitsstunden. Zusätzliche Anreize werden also notwendig sein.

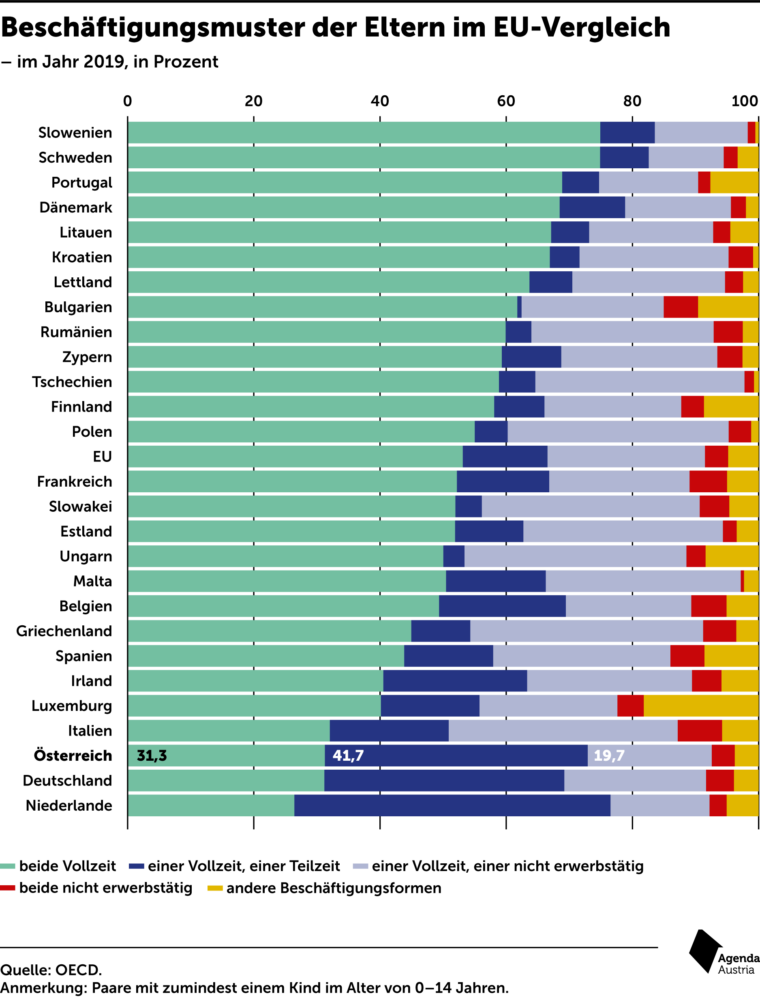

Stolperstein Kind

In Schweden, wo die Karenz meist gerecht zwischen Mann und Frau aufgeteilt wird, sind in 70 Prozent der Familien beide Elternteile Vollzeit tätig. In Österreich dagegen übernehmen noch immer die Frauen den Großteil der Kinderbetreuung; Elternkarenz wird in 96 Prozent aller Partnerschaften von den Müttern in Anspruch genommen. Nur bei einem von drei österreichischen Paaren mit Kind arbeiten beide Eltern Vollzeit, während der EU-Schnitt bei über 50 Prozent liegt.

Abbildung 1:Österreichs traditionelles Familienbild spiegelt sich am Arbeitsmarkt wider

Ein Kind bedeutet einen erheblichen Einschnitt in die weibliche Erwerbskarriere. Grundsätzlich steigen die Löhne mit dem Alter der Beschäftigten. Für Frauen mit Kindern gilt das nicht, im Gegenteil: Viele kehren nach der Karenz nur mehr in Teilzeit (oder überhaupt nicht mehr) zurück ins Erwerbsleben. Von jenen, die wieder arbeiten gehen, wechselt ein großer Teil in familienfreundlichere, flexiblere, damit aber auch tendenziell geringer entlohnte Jobs. Folglich wird auch der durchschnittliche Lohn einer Frau erheblich gedämpft.[1]

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 2: Nicht nur Mütter arbeiten Teilzeit

Die Abbildung zeigt deutlich: Die Teilzeitquote von Frauen steigt mit der Geburt eines Kindes erheblich an, während der Anteil von Männern mit Kindern in Teilzeit sogar unter jenem von Kinderlosen liegt. Interessant ist aber auch, dass nahezu die Hälfte der kinderlosen Frauen zwischen 45 und 54 Jahren Teilzeit arbeitet.

Fußnoten

- Kleven et al. (2019) haben gezeigt, dass die negativen Effekte durch weitere Kinder sogar noch verstärkt werden. Ein Paper der Agenda Austria (Agenda Austria, 2019) illustriert das Problem am Beispiel fiktiver Zwillingsschwestern, von denen eine Mutter wurde, während die andere kinderlos blieb: Zehn Jahre nach der Karenz verdient die Frau mit Kindern um ein Drittel weniger als ihre kinderlose Zwillingsschwester. ↩

- ↩

Mehr interessante Themen

Wegen Personalmangels geschlossen

Arbeitsmarkt unter Druck

Die Situation erscheint paradox: Österreich schafft den Weg aus der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten – aber die Betriebe finden trotz hoher Arbeitslosigkeit keine Mitarbeiter. Alle Parteien machen sich Sorgen, wie die Bevölkerung durch die größte Teuerungswelle seit den 1980er-Jahren kommen soll, aber sehr viele Bürger arbeiten fr

Fehler im System: Warum sich Arbeit oft nicht lohnt

Der Sozialstaat unterstützt die Menschen in Notlagen. Finanziert wird das System über Steuern und Abgaben. In Kombination haben die hohe Steuerlast und das großzügige Sozialsystem aber erheblichen Einfluss auf den Anreiz, Arbeit aufzunehmen oder die Arbeitszeit zu erweitern. Für manche lohnt es sich finanziell nicht, einen Job anzunehmen. Di