Weltfrauentag: Die Teilzeitfalle schnappt zu

- 06.03.2023

- Lesezeit ca. 2 min

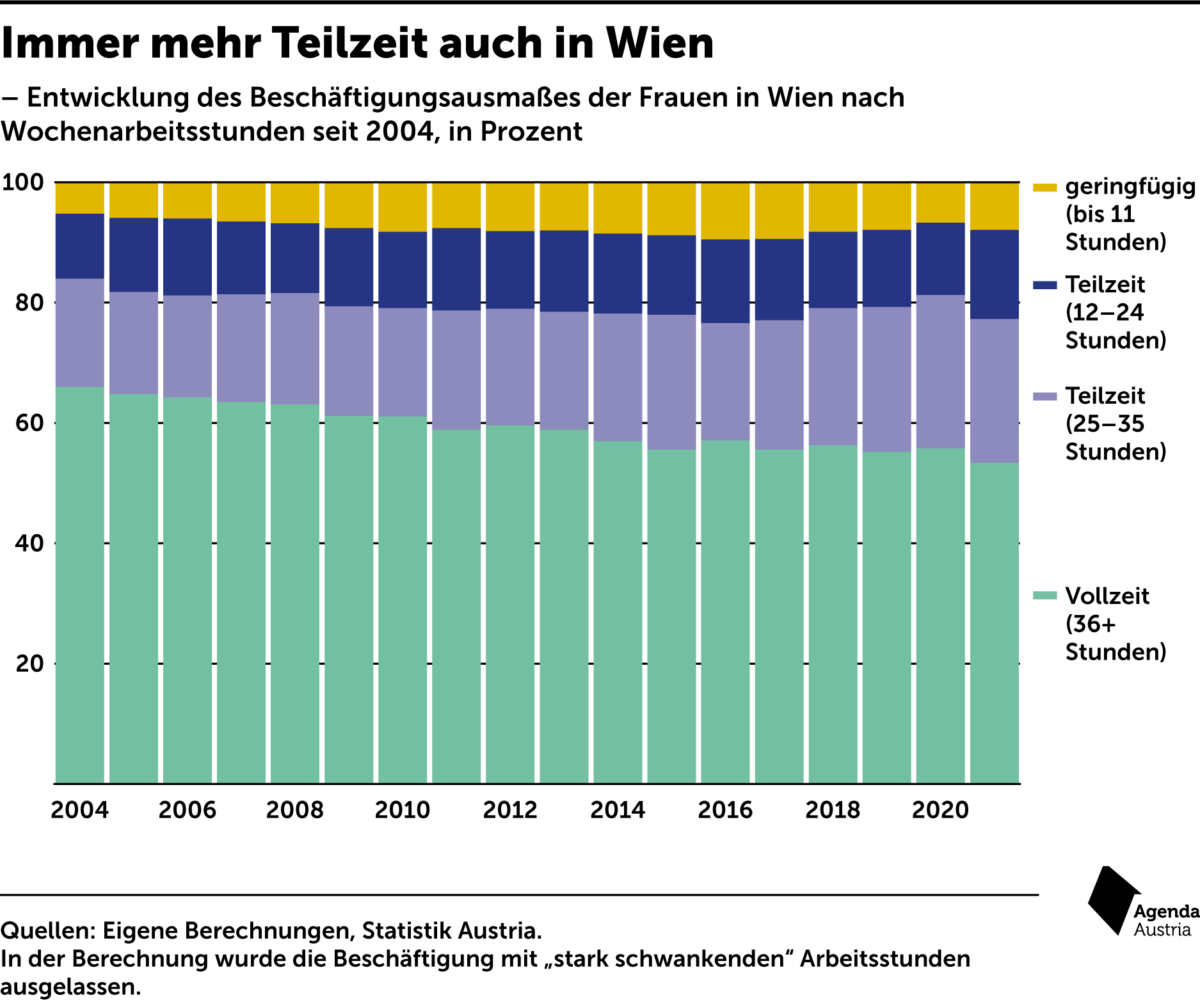

Gute Kinderbetreuung ändert nicht alles

Am Beispiel von Wien zeigt sich indes, dass eine flächendeckende, ganztägige Kinderbetreuung am Trend nichts ändern kann. Die Vollzeitbeschäftigung von Frauen ist auch in der Bundeshauptstadt seit 2004 deutlich zurückgegangen, während die Zahl der Teilzeitjobs mit einem Stundenausmaß von 25 bis 35 Stunden im gleichen Zeitraum stark gestiegen ist. Nicht einmal die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen arbeitet wöchentlich mehr als 35 Stunden. Bei Männern, die deutlich seltener Betreuungspflichten wahrnehmen, zeichnet sich ebenfalls ein klarer Trend zu einer geringeren Wochenarbeitszeit ab. Immer mehr entscheiden sich bewusst gegen eine Vollzeittätigkeit. Womit lässt sich der Teilzeitboom begründen?

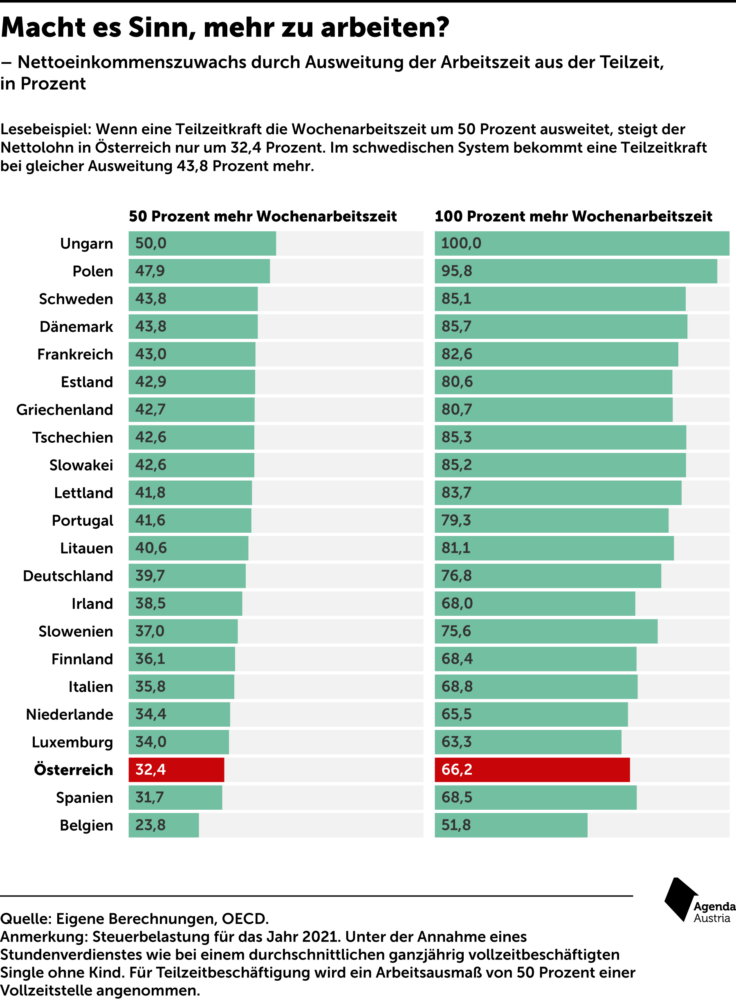

Wie der Staat Mehrarbeit bestraft

In der Europäischen Union wird Arbeit nur in Belgien und Deutschland stärker belastet als in Österreich. Wäre sie hierzulande so belastet wie im Wohlfahrtsstaat Schweden, blieben einem Durchschnittsverdiener immerhin rund 250 Euro netto mehr im Monat. Oder 3.000 Euro mehr pro Jahr. Problematisch ist aber nicht nur die starke Belastung an sich, sondern die Progressivität des Systems: Da die Belastung gerade im mittleren Einkommensbereich sehr stark steigt, ist es in kaum einem anderen europäischen Land finanziell so unattraktiv, seine Arbeitszeit auszuweiten, wie in Österreich.

Stockt beispielsweise eine 20-Stunden-Kraft ihre Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden auf, arbeitet sie um 50 Prozent mehr und verdient auch brutto ebenso um die Hälfte mehr. Netto bleibt aber nur ein Plus von 32,4 Prozent übrig. Grund dafür: Die Sozialversicherungsabgaben und die Lohnsteuer steigen stärker als das Bruttoeinkommen. Selbst in den Hochsteuerländern Schweden und Dänemark würden in diesem Beispiel netto 43,8 Prozent mehr übrigbleiben. Wird die Arbeitszeit von 20 auf 40 Stunden ausgeweitet, erhöhen sich die Arbeitszeit und der Bruttolohn um 100 Prozent. Netto erhält ein Österreicher aber nur 66 Prozent mehr.

Mehr interessante Themen

Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute

Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula

Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!

Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.

Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc

Was die Preise in Österreich so aufbläht

Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.

Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig

Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).

E-Government: „Hobn’S kan Ausweis?“

Die öffentliche Verwaltung soll digitalisiert werden. Das verspricht die Politik seit Jahren. Diverse Angebote gibt es bereits, doch der große Durchbruch wollte bisher nicht gelingen. Das liegt nicht nur an der Regierung. Auch die Bürger müssten, im eigenen Interesse, etwas mehr Bereitschaft zur Veränderung aufbringen.