Weltfrauentag: Die Teilzeitfalle schnappt zu

- 06.03.2023

- Lesezeit ca. 2 min

Der Wohnort kann über die Karriere entscheiden

Schon seit Jahren sind Obsorgepflichten[1] der von Frauen am häufigsten genannte Grund für eine Teilzeittätigkeit. Ganztägige Kinderbetreuungsangebote sind noch immer nicht Standard – wobei es hier starke regionale Unterschiede gibt: Während in Wien neun von zehn Kinder so betreut werden, dass die Eltern einen Vollzeitjob ausüben können, sind es in Vorarlberg, Tirol oder der Steiermark weniger als die Hälfte. In Oberösterreich wird nur ein Viertel entsprechend betreut. Das führt zu höheren Teilzeitquoten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 3: Regionale Unterschiede bei der Ganztagsbetreuung

Ohne Ganztagsbetreuung ist der Job kein Geschäft

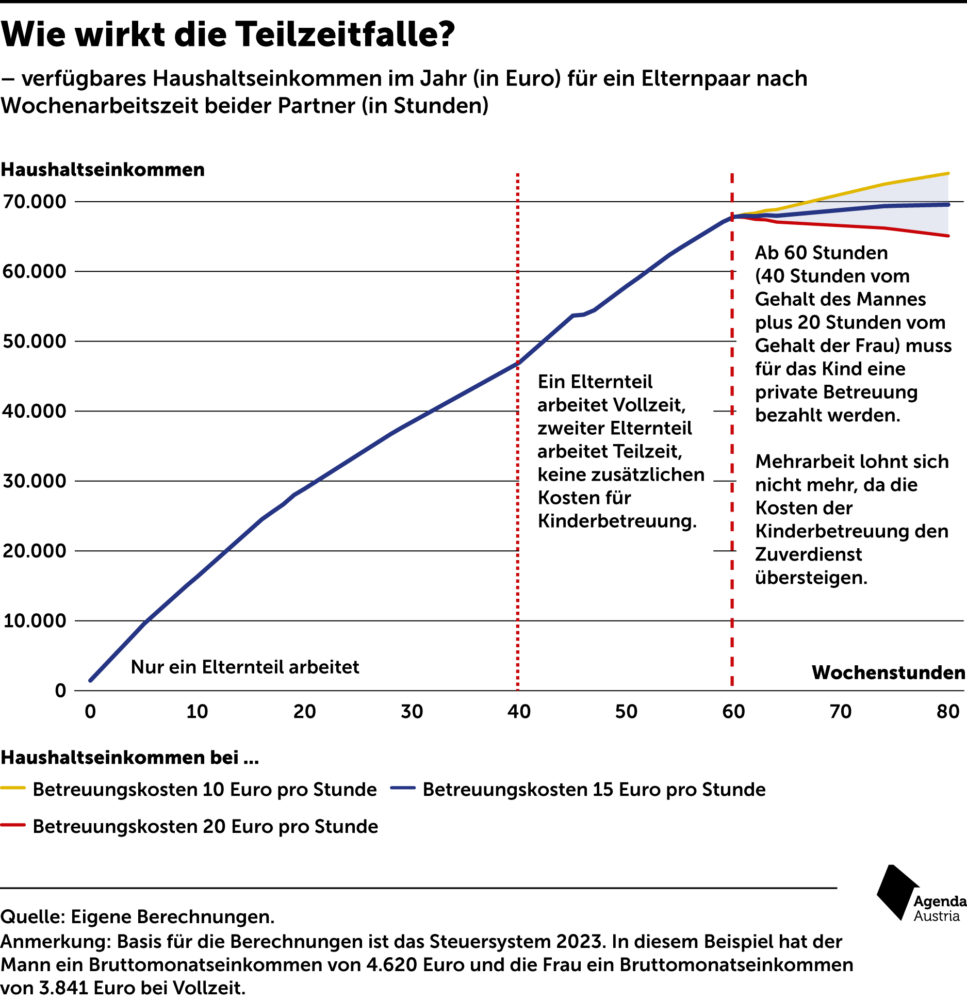

Zwar erhalten Familien mit Nachwuchs eine Reihe an finanziellen Unterstützungen, dennoch bedeutet Mehrarbeit nicht automatisch mehr Geld für die Haushalte – besonders dann, wenn es für Kinder keine ganztägige Betreuungsmöglichkeit gibt. Hat eine Einrichtung nur eine beschränkte Stundenanzahl geöffnet, müssen die Eltern oft zusätzliche Angebote, wie beispielweise eine Tagesmutter, in Anspruch nehmen. Ganztagsbetreuung ist deswegen eine Grundvoraussetzung für eine höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen. Das folgende Beispiel gibt einen Einblick in die Problematik:

Sandra ist 27 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Mann Lukas (35 Jahre) und Sohn Max (vier Jahre) lebt sie in einer schönen Wohnung in Oberösterreich. Während Lukas Vollzeit bei einem internationalen Telekommunikationsunternehmen angestellt ist, arbeitet Sandra Teilzeit (20 Wochenstunden).[2] Sie würde gerne auf Vollzeit aufstocken, aber leider hat der Kindergarten von Max nur am Vormittag geöffnet. In einer geförderten Zusatzeinrichtung (bspw. bei einer Tagesmutter) ist aufgrund der starken Nachfrage kein Platz.

Nähme Sandra eine Vollzeitstelle an, müsste Max 20 Stunden pro Woche privat betreut werden, was Sandra in etwa 15 Euro pro Stunde kosten würde.[3] Die Höhe des Einkommens spielt für Sandras Arbeitsanreize eine entscheidende Rolle. Schnell rechnet sie aus, dass bei einer 40-Stunden-Woche die Kosten der Kinderbetreuung sowie die Abgaben für Lohnsteuer und Sozialversicherung so hoch werden, dass der zusätzliche Lohn den Mehraufwand nicht kompensieren kann. Anders ausgedrückt: Sandra hat kaum eine finanzielle Motivation, mehr als 20 Wochenstunden zu arbeiten. Sie steckt also in der sogenannten Teilzeitfalle. Nimmt man eine Betreuungsstunde mit Kosten von zehn Euro an, wird der Effekt etwas schwächer, bleibt aber erhalten. Bei 20 Euro pro Stunde würde Sandra durch die Mehrarbeit sogar einen finanziellen Verlust erleiden.[4]

Ohne Ganztagsbetreuung entscheiden sich viele Frauen folglich allein schon aus finanziellen Gründen dazu, die Kinderbetreuung selbst zu übernehmen und bei der Erwerbstätigkeit zurückzustecken. Das führt zu langfristig geringeren Einkommen und damit auch zu niedrigeren Pensionen. Gerade im Hinblick auf die gute Ausbildung vieler Frauen zeigt sich, dass die hohe Inaktivität erhebliche wirtschaftliche Kosten verursacht. Zudem werden die ungenutzten Potenziale zum Problem bei der Finanzierung des Sozialsystems.

Fußnoten

- Zu den Betreuungspflichten werden hier auch jene von pflegebedürftigen Angehörigen hinzugezählt. ↩

- Das verfügbare Haushaltseinkommen berechnet sich aus den repräsentativ angenommenen Nettoeinkommen und Transfers. Beide Elternteile sind Durchschnittsverdiener, Lukas hat 4.620 Euro und Sandra 3.841 Euro Bruttomonatseinkommen (mit Inflation aufgewertete Durchschnittseinkommen aus dem Jahr 2021). Als Transfers/Familienleistungen sind die Familienbeihilfe, der Familienbonus, der Alleinverdienerabsetzbetrag sowie der Kinderabsetzbetrag berücksichtigt. Weitere bundesländerspezifische Unterstützungen sowie die Möglichkeit eines gewissen Zuverdienstes zur Kinderbetreuung sind nicht berücksichtigt. ↩

- 15 Euro pro Stunde entsprechen den auf Basis verschiedener Quellen angenommenen Durchschnittskosten für eine Stunde Betreuung außerhalb der Kernzeit, inklusive anfallender Zusatzkosten, beispielsweise Verköstigung, Hygieneartikel sowie Kosten für Aktivitäten (BMF, 2023; BVAEB, 2023). Obwohl Betreuungsleistungen häufig privat im Familienkreis oder in der Nachbarschaft unentgeltlich oder gegen einen „Freundschaftspreis“ übernommen werden, sind solche Möglichkeiten in der Berechnung nicht berücksichtigt. ↩

- Gäbe es für Max statt 20 Stunden 30 Stunden öffentliche Betreuungsmöglichkeit, würde das die Ergebnisse nur minimal beeinflussen. Auch die Anzahl der Kinder hat kaum Auswirkungen. Es besteht weiterhin kein Anreiz, über das Ausmaß der Kinderbetreuung hinaus mehr Wochenstunden zu arbeiten. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah