Handlungsempfehlungen der Agenda Austria

- 28.02.2019

- Lesezeit ca. 2 min

Kinder machen den Unterschied: Warum der Gender Pay Gap eigentlich ein Motherhood Pay Gap ist.

Der Begriff des Gender Pay Gaps muss geklärt werden

Solange unbereinigte, völlig unvergleichbare Zahlen zitiert und durch die politischen Entscheidungsträger falsch interpretiert werden, kann dem Gender Pay Gap nichts Wirkungsvolles entgegengesetzt werden. Wer über den Gender Pay Gap und Maßnahmen zu seiner Abmilderung oder Abschaffung sprechen will, braucht dafür zunächst eine gemeinsame Ausgangsbasis. Entscheidend ist, dass Gleiches mit Gleichem verglichen wird.

Karenzzeiten kürzen

Wir haben gezeigt, dass lange Karriereunterbrechungen der Frauen und viele Jahre in Teilzeit in erheblichem Maße zu den Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen beitragen. Die ungleiche Verteilung der Kinderbetreuungs- und Haushaltspflichten ist dabei ein entscheidender Faktor. Die Entscheidung darüber obliegt aber den Eltern und ist Privatsache. In Ländern mit kürzeren Karenzpausen bzw. einer anderen Verteilung der Kinderbetreuung zwischen den Eltern sind die Unterschiede allerdings deutlich kleiner als in Österreich. Die Agenda Austria plädiert daher für eine Kürzung der Karenzperiode, z. B. auf maximal ein Jahr für jeden Partner. Der nicht in Anspruch genommene Teil der Karenz sollte dabei nicht auf den Partner oder die Partnerin übertragen werden können.

Flächendeckendes Kinderbetreuungsangebot schaffen

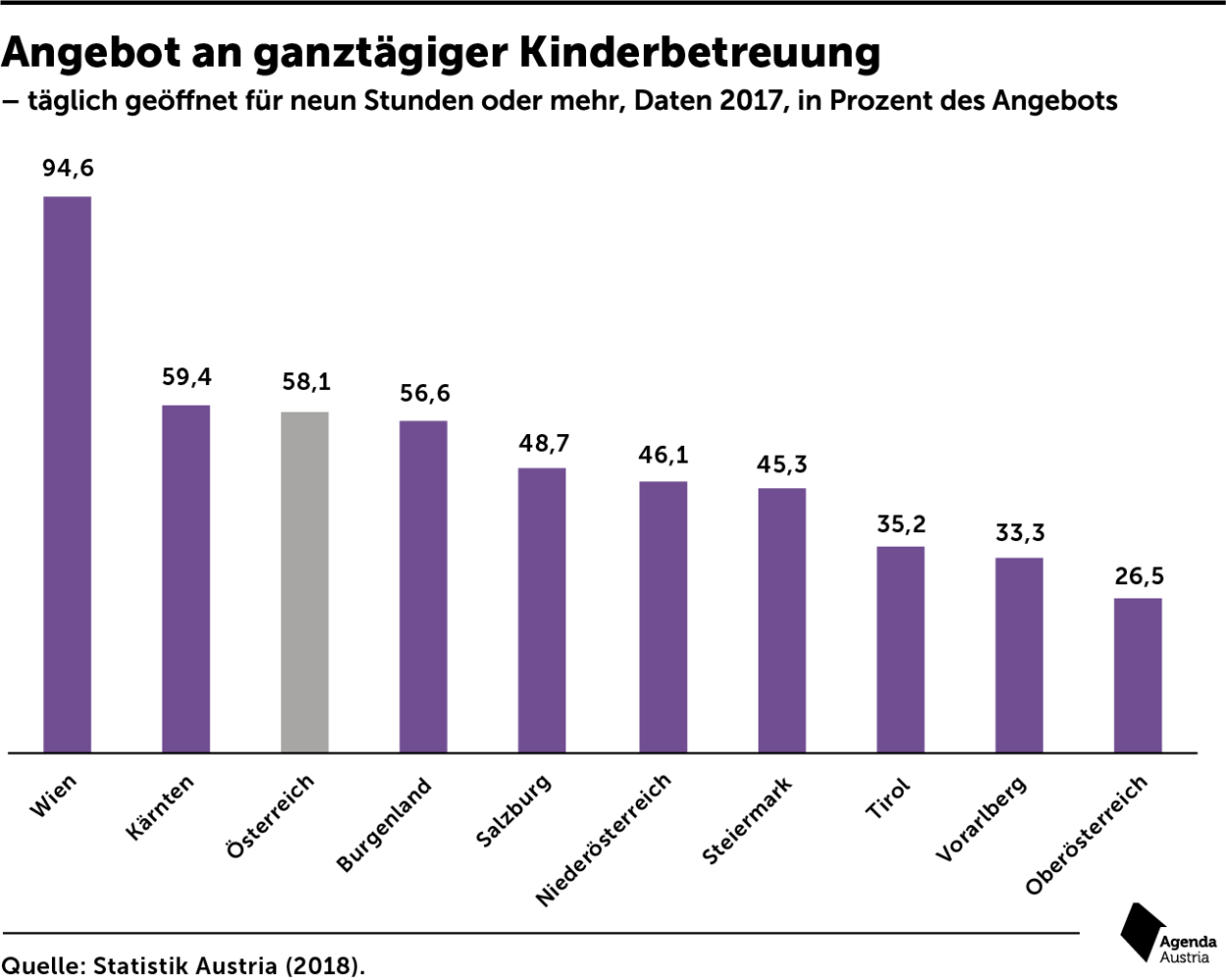

Um kürzere Karenzzeiten umsetzen zu können, braucht es allerdings gleichzeitig auch ein flächendeckendes Betreuungsangebot, das flexibel und von hoher Qualität ist – das betrifft vor allem den ländlichen Raum. Derzeit ist es nur in wenigen Fällen möglich, dass beide Elternteile einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Im Schnitt sind etwa 58 Prozent der österreichischen Kindergärten für neun Stunden am Tag geöffnet, was eine Vollzeitanstellung überhaupt erst ermöglicht. In Wien bieten fast 95 Prozent eine ganztägige Kinderbetreuung an, in Oberösterreich trifft dies nur auf etwas mehr als ein Viertel zu.

Abb. 8: Das Angebot an ganztägiger Kinderbetreuung unterscheidet sich je nach Bundesland deutlich.

Stärkung privater Betreuungseinrichtungen durch Betreuungsgutscheine

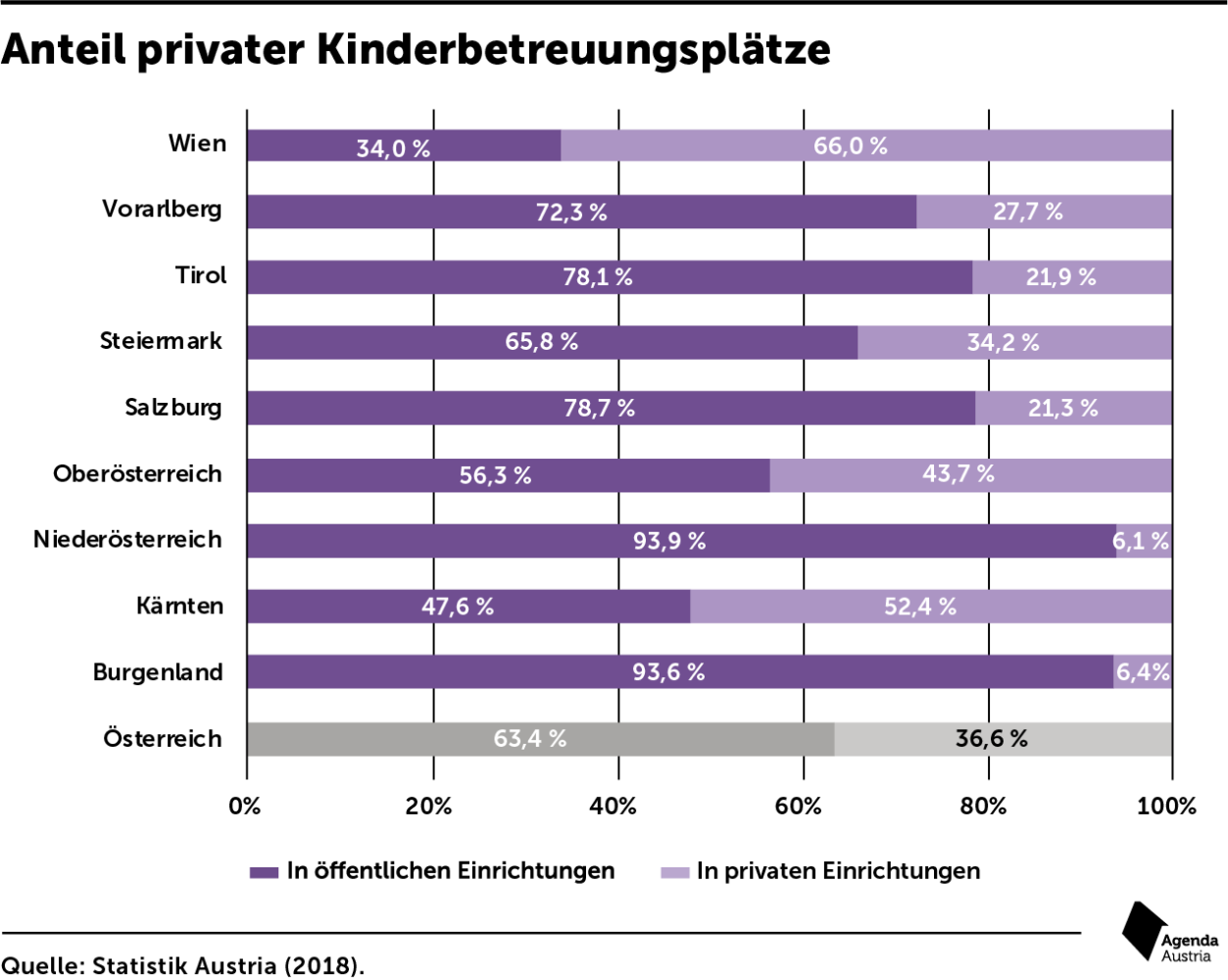

Wie in Wien und in Kärnten sollten in allen Bundesländern auch private Betreuungseinrichtungen von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden. Das Geld sollte dem Kind folgen, egal, ob es in einen öffentlichen oder privaten Kindergarten geht, zu einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Private Angebote schaffen flexible Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen der Familien besser gerecht werden. Wien und Kärnten zeigen: Private Betreuungsmöglichkeiten decken schnell die Mehrheit aller Betreuungen ab, sobald sie von staatlicher Seite mitfinanziert werden.

Abb. 9: Das Angebot an privater Kinderbetreuung ist von Bundesland zu Bundesland verschieden.

Mehr Geld für die frühkindliche Bildung bei gleichbleibenden Bildungsausgaben insgesamt

Österreich lässt sich Bildung einiges kosten, setzt aber falsche Prioritäten. Eine Analyse von Daten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zeigt, dass hierzulande im Sekundarbereich überdurchschnittlich viel und in der Altersklasse der jüngsten Kinder zu wenig ausgegeben wird.

Ökonomische Analysen heben aber hervor, dass gerade die frühkindliche Bildung nicht nur im Sinne des Bildungserfolgs, sondern auch mit Hinblick auf eine bessere Integration eine herausragende Bedeutung hat. Die Gesamtausgaben für Bildung müssten nicht unbedingt steigen: Frei werdende Ressourcen im Sekundarbereich, beispielsweise durch eine höhere Schulautonomie, könnten der frühkindlichen Bildung zugutekommen.

Ausbau und Förderung betrieblicher Kinderbetreuungseinrichtungen

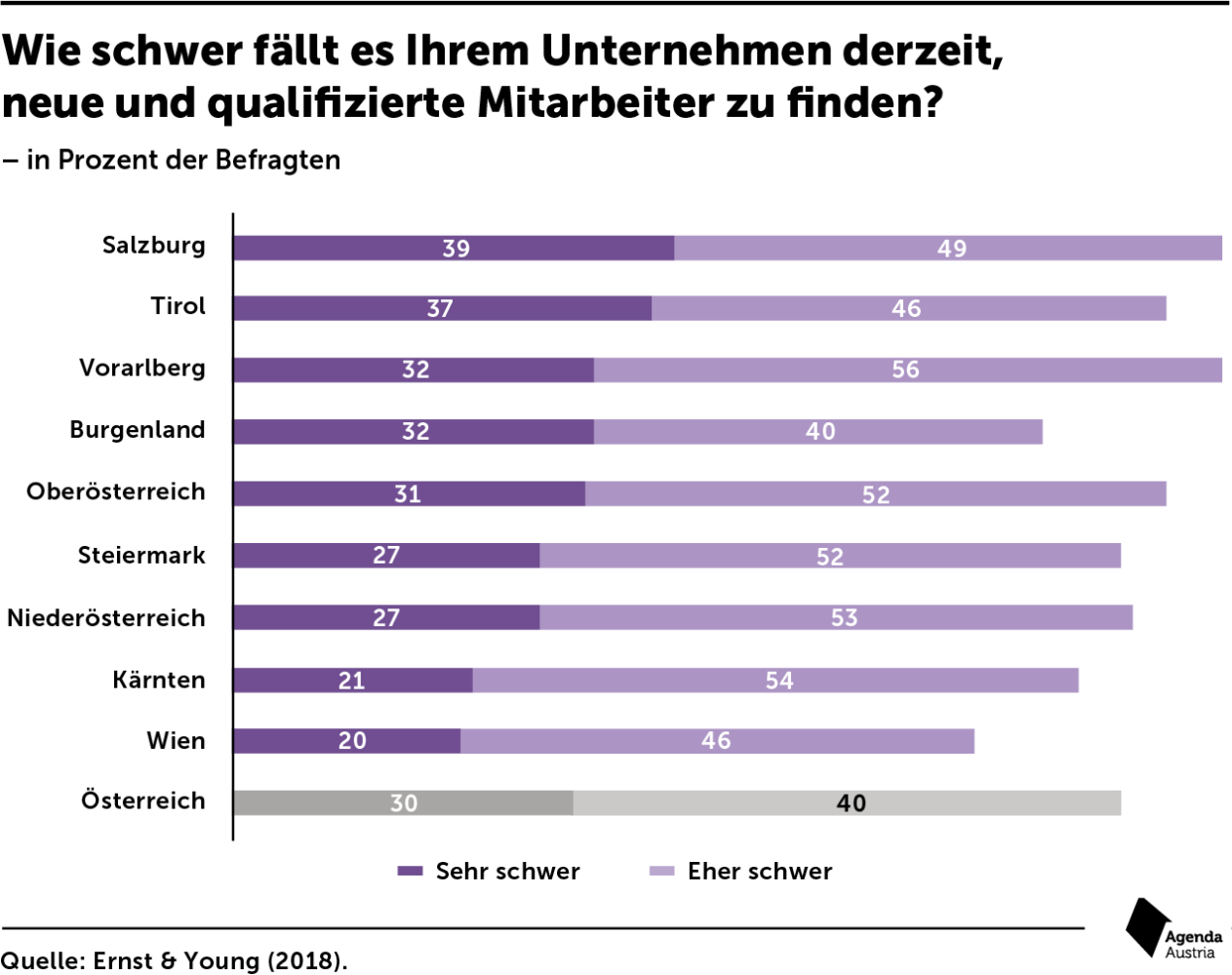

Eine erhebliche Anzahl an Unternehmen gibt an, Probleme bei der Besetzung ihrer offenen Stellen zu haben. Wer diesen Fachkräftemangel beheben will, sollte sich vor Augen führen, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten oder dem Arbeitsmarkt ganz fernbleiben, weil sie keine adäquaten Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben. Es liegt daher auch an den Unternehmen, entsprechende Angebote zu entwickeln, um Müttern eine Teilnahme am Arbeitsmarkt zu ermöglichen – zumal der Fachkräftemangel durchaus auch Branchen betrifft‚ in denen vorwiegend Frauen beschäftigt sind, wie etwa den Handel.

Abb. 10: Probleme bei der Personalsuche haben Unternehmen in ganz Österreich. Allerdings gibt es ein starkes Ost/West-Gefälle.

Zuverdienste in der Karenz ermöglichen

Die Einführung des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes hat dazu geführt, dass besserverdienende Frauen kürzer in Karenz bleiben und während dieser Zeit auch weniger Einkommen verlieren. Um zu verhindern, dass karenzierte Mütter dem Arbeitsmarkt komplett entzogen werden, sollte jedoch zusätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, in dieser Zeit mehr Geld dazuverdienen zu können – auch über die derzeit erlaubten 6.800 Euro pro Jahr hinaus.

Karenzzeiten bei Gehaltsvorrückungen berücksichtigen – aber nicht bedingungslos

Manche Kollektivverträge sehen vor, dass Karenzzeiten für die Gehaltsvorrückungen angerechnet werden: In der Metallindustrie werden seit 2017 22 Monate berücksichtigt, und im Handel, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, sind es seit Anfang 2019 sogar 24 Monate.

Im Oktober 2018 forderte die SPÖ eine volle Anrechnung der Karenzzeiten für Gehaltsvorrückungen. Diese Lösung setzt zwar bei den Symptomen an, bekämpft aber nicht die Ursachen. Sie führt außerdem weder dazu, dass sich mehr Männer an der Karenz beteiligen, noch honoriert sie eine Leistung, die unmittelbar mit einer steigenden Produkti6vität in Verbindung steht.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah