Wie der Staat die Preise aufbläht

- 31.05.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Hohe Inflationsraten werden uns noch länger beschäftigen, das ist mittlerweile jedem klar. Energie wurde zuletzt zwar deutlich billiger, doch dafür steigen jetzt die Preise an fast jeder anderen Front. Österreich wird von der zweiten Teuerungswelle besonders stark getroffen. In dieser Arbeit gehen wir der Frage nach, warum das so ist und wie die hohen Teuerungsraten wieder in den Griff zu kriegen sind. Zudem werfen wir einen genaueren Blick darauf, welche Rolle die staatlichen Förderprogramme spielen. Der Verdacht, dass Österreich in diesem Punkt über das Ziel hinausgeschossen hat, liegt nahe.

Ein Sonderfall namens Österreich

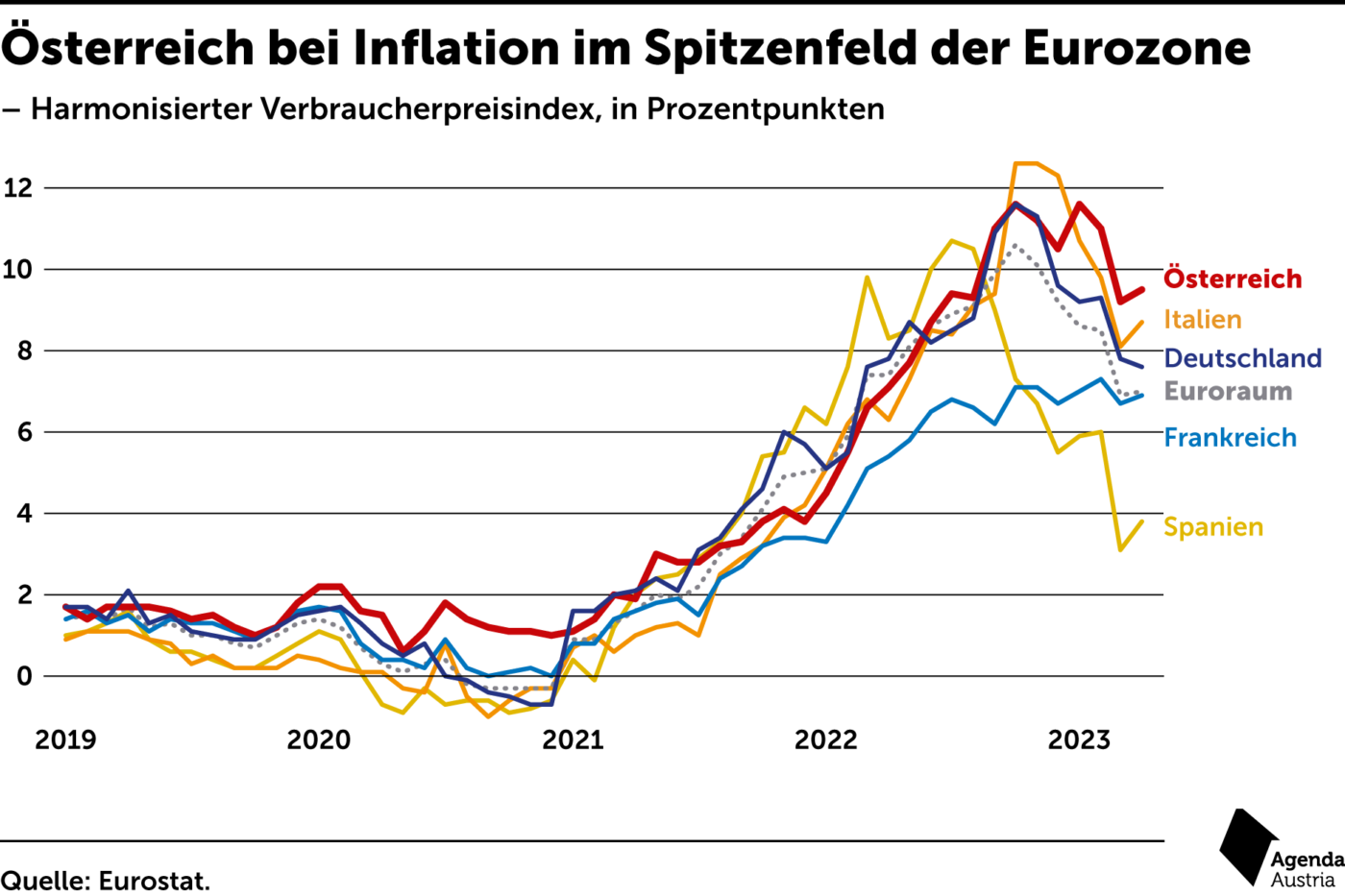

Beginnend mit dem Jahr 2021 haben die Inflationsraten weltweit deutlich an Fahrt aufgenommen und verzeichneten die stärksten Zuwächse seit mehreren Jahrzehnten. Das bedeutet auch: Seit fast zwei Jahren liegen die Inflationsraten in der Eurozone zum Teil recht deutlich über dem von der Europäischen Zentralbank (EZBDie Europäische Zentralbank (EZB; englisch European Central Bank, ECB; französisch Banque centrale européenne, BCE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). More) angepeilten Ziel von zwei Prozent (vgl. Abbildung 1). Selbst die EZBDie Europäische Zentralbank (EZB; englisch European Central Bank, ECB; französisch Banque centrale européenne, BCE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). More geht mittlerweile nicht mehr davon aus, dass die Teuerung vor 2025 wieder auf zwei Prozent zurückgehen wird.[1] Noch höher als in der Eurozone war die Inflation zuletzt in Österreich. In dieser Arbeit gehen wir der Frage auf den Grund, warum die Preise hierzulande deutlich stärker steigen als anderswo.

Österreichs Teuerung lag zunächst deutlich unter dem Schnitt der Eurozone, mittlerweile befindet sich die Inflationsrate aber im Spitzenfeld. Das liegt einerseits daran, dass der Staat kaum in die Preise eingreift. Dies hat den Vorteil, dass die Preise wirken und Anpassungen vorgenommen werden, die uns in Zukunft helfen werden. Der Nachteil hingegen ist, dass Einkommen und Ersparnisse schneller entwertet werden. Zudem kommt es, wenn die Lohnabschlüsse dann höher ausfallen als im Ausland, zu Wettbewerbsnachteilen für die heimische Wirtschaft. Andererseits ist die Inflation aber höher, als sie das auch ohne Preiseingriffe sein müsste. Es gibt so etwas wie einen „Österreich-Aufschlag“: Der Staat befeuert durch Staatsausgaben und überdimensionierte Hilfsprogramme die Preise zusätzlich. Die Arbeitskräfteknappheit, die durch den ungebrochenen Trend zur Teilzeit noch verstärkt wird, verteuert die Angebote in den für Österreich wichtigen arbeitsintensiven Branchen wie dem Dienstleistungssektor. In konkreten Zahlen: Unternehmensumfragen im Auftrag der EU-Kommission zufolge ist bei 35 Prozent der Dienstleister in Österreich die unternehmerische Tätigkeit eingeschränkt, weil sie nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung haben.[2] Die Rate der offenen Stellen in Relation zu den Beschäftigten im Dienstleistungssektor war zuletzt in keinem EU-Mitgliedstaat so hoch wie in Österreich.

Wenn man die in der Eurozone übliche Inflationsmessung – den sogenannten Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) – heranzieht, kann man erkennen, dass in vielen Eurostaaten die Inflationswelle im Oktober 2022 ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit einer Ausnahme: In Österreich wurde im Jänner 2023 eine zweite Spitze in Höhe von 11,6 Prozent verzeichnet. Während wir bis Mitte 2022 noch unter dem EU-Durchschnitt lagen, sind wir seit Ende des Jahres immer deutlich darüber. Auch das EU-weite erneute Ansteigen der Inflationsrate im April 2023 bietet Anlass zur Sorge.

Nach der ersten Welle folgt die zweite

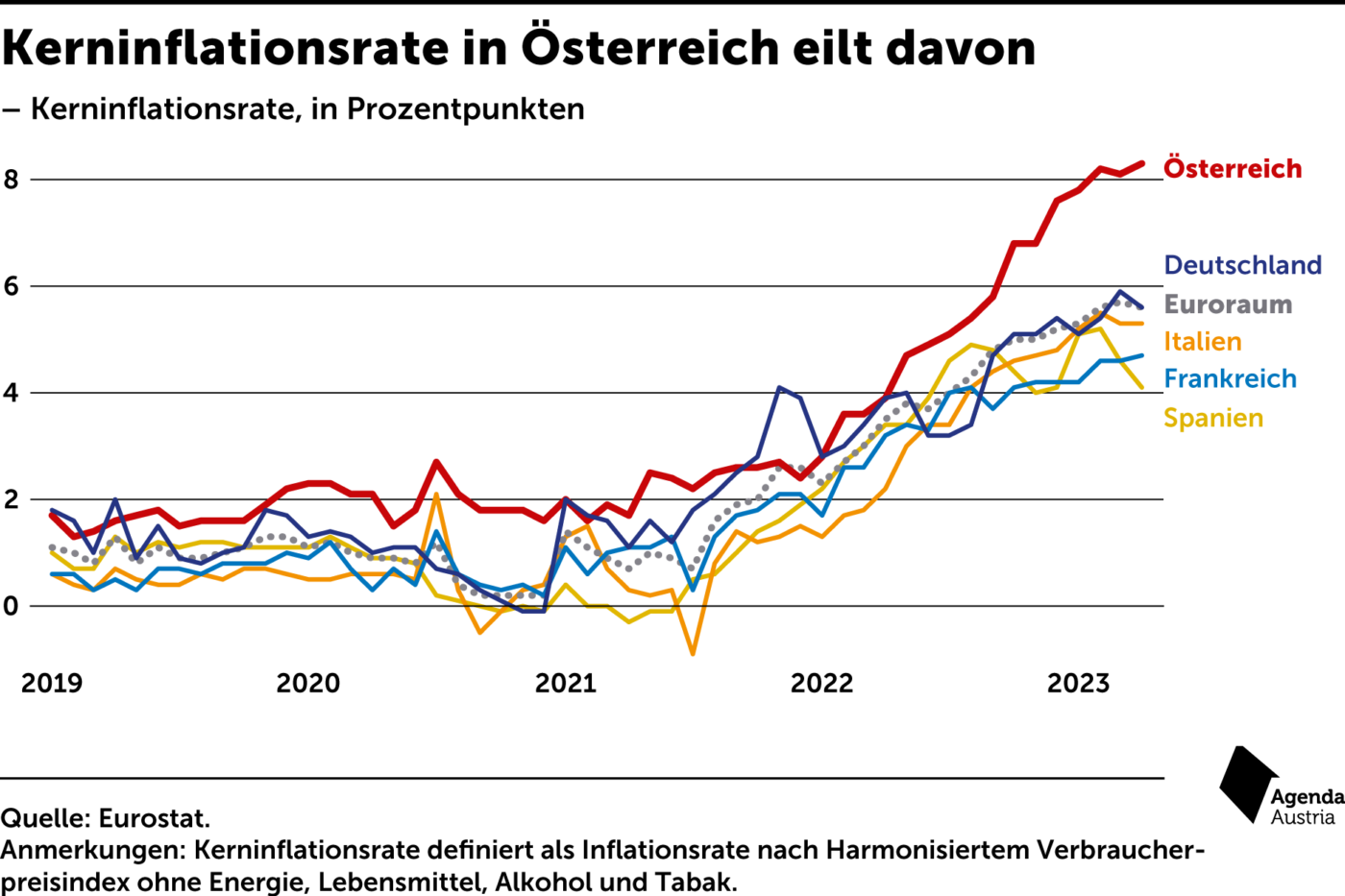

Wie lässt sich erklären, dass die Inflation nach einem kurzen Bremsmanöver nun erneut anzieht? Bis vor kurzem betrafen die größten Preissteigerungen den Energiebereich. Als Öl und Gas zu Jahresbeginn billiger wurden, sanken auch die Inflationsraten; die erste Welle hatte ihren Scheitelpunkt überschritten. Doch die hohen Energiepreise wirken nach. Egal ob im Stahlwerk oder beim Frisör: Alle benötigen Strom und Wärme. Die hohen Energiekosten übten Druck auf andere Wirtschaftsbereiche aus und stießen damit eine zweite Inflationswelle an. Diese ist viel breiter aufgestellt als die erste, da sie fast alle Produktgruppen und Dienstleistungen umfasst. Gut sichtbar ist dies in der sogenannten Kerninflationsrate.[3] Bei dieser Kennzahl werden Energie- und Lebensmittelpreise nicht einberechnet (vgl. Abbildung 2).

Seit Beginn des Jahres 2022 zieht die Kerninflationsrate in der Eurozone deutlich an und hat noch keinen klar erkennbaren Höhepunkt erreicht. Österreich liegt hier sogar mit deutlichem Abstand an der Spitze. Im März 2023 betrug die Kerninflationsrate 8,0 Prozent – nach 8,2 Prozent im Februar. Die derzeit viel diskutierten Lebensmittelpreise steigen bei uns weniger stark als im Rest der Eurozone. Da ein Ende dieser Entwicklung noch nicht absehbar ist, lässt sich auch nicht sagen, wann der Scheitelpunkt der zweiten Inflationswelle erreicht sein wird.

Fußnoten

Mehr interessante Themen

“Gierflation”? Die Gier mag real sein – aber schuld an der Inflation ist sie nicht.

Die Inflation hält sich in Österreich hartnäckig. Und schuld daran seien in erster Linie Unternehmer, die (zu) hohe Preise verlangten. Dieser Vorwurf kommt immer wieder und er hat inzwischen sogar einen passenden Begriff: „Gierflation“. Klingt nach einer praktischen, einfachen Erklärung. Das Problem: Die Daten sprechen eine andere Sprache

Inflation. Warum die EZB jetzt handeln muss

Die Inflation in Österreich ist so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr, im Jänner 2023 waren es mehr als elf Prozent. In der Eurozone ist sie sogar so hoch wie noch nie seit der Einführung des Euro: Im gesamten Jahr 2022 betrug die Teuerung im Euroraum 8,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte zuletzt zwar mehrfach den Leitzi

Die Mietpreisbremse

Wohnungsmarktpolitik, frisch aus dem Museum

Schlechte Ideen sterben oft erst mit ihren Urhebern, heißt es. Doch manchmal übertrifft ihre Lebensdauer die ihrer Schöpfer. Die Mietpreisbremse ist dafür ein Paradebeispiel. Wieder und wieder durfte sie sich in der Praxis beweisen und hat dabei doch meistens problematische Nebenwirkungen erzeugt. Trotzdem war die Idee bislang nicht totzukriege

Lagen wir falsch? Geht es den Spaniern in der Krise besser als uns?

Spanien gilt vielen als großes Vorbild in der Antiteuerungspolitik. Und tatsächlich: Während etliche Länder in Europa weiterhin unter zweistelligen Inflationsraten stöhnen, sind die spanischen Verbraucherpreise schon seit Sommer vergangenen Jahres leicht rückläufig. Hat die iberische Politik am Ende doch den besseren Weg gewählt? Die Agenda

Budgetanalyse: Subventionsexzesse treiben Schulden in lichte Höhen

Mit Magnus Brunner (ÖVP) hält der nächste Finanzminister seine erste Budgetrede in turbulenten Zeiten. Im Bundesbudget sind dabei 68 Milliarden Euro an neuen Schulden für die Jahre 2022 bis 2026 vorgesehen. Nach der Pandemie ist es nun die anhaltende Teuerungswelle, die als Begründung für die hohen Ausgaben herhalten muss. Allerdings hätten

Staatsausgaben

Warum Österreich die Notbremse ziehen muss

Im Jahr 2020 riss die Corona-Pandemie ein Milliardenloch in den Staatshaushalt. Die Krise wird das Budget auch in den kommenden Jahren dominieren. Das Ziel der Regierung sollte sein, zu einem ausgeglichenen öffentlichen Haushalt zurückzufinden, ohne dabei das Wachstum abzuwürgen. Die richtige Strategie wäre, mithilfe von Fiskalregeln und Re