Wie der Staat die Preise aufbläht

- 31.05.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Förderungen mit der Gießkanne vergrößern das Problem

Die österreichische Antwort auf die starke Teuerung unterschied sich deutlich von den Maßnahmen in anderen Ländern. Anders als in Spanien oder Frankreich verzichtete die Politik hierzulande erfreulicherweise fast gänzlich auf Preisdämpfung.[1] Lediglich eine Strompreisbremse wurde eingeführt. Diese Zurückhaltung war richtig: Eingriffe in die Preisgestaltung mögen zwar die Inflationsraten drücken, kosten aber sehr viel Geld. Außerdem handelt es sich um reine Symptombekämpfung. Sobald der Preisdeckel fällt, werden wieder die wahren Kosten sichtbar. Auch Ungarn hat Preisbremsen eingeführt – dort lag die Inflationsrate in den vergangenen Monaten allerdings bei ca. 25 Prozent. Länder ohne derartige Eingriffe können stattdessen bereits notwendige Anpassungen vornehmen – also beispielsweise damit beginnen, ihre Preise an die gestiegenen Produktionskosten anzugleichen, auf günstigere Alternativen umzusteigen oder in energiesparendere Produktionsprozesse zu investieren. Ohne Preisdruck fehlt jeglicher Anreiz, den Konsum zu senken. Der österreichische Ansatz bestand bekanntlich nicht darin, die Preise einzufrieren oder zu drücken, sondern die Bevölkerung finanziell zu unterstützen. Was an sich richtig klingt, wurde hierzulande leider viel zu beherzt umgesetzt. Es wurde so stark unterstützt, dass die gestiegenen Preise leistbar blieben und der Durchschnittsösterreicher seine Konsumausgaben nicht einschränken musste. Damit blieb die Nachfrage weiter zu hoch für das (zu) knappe Angebot.

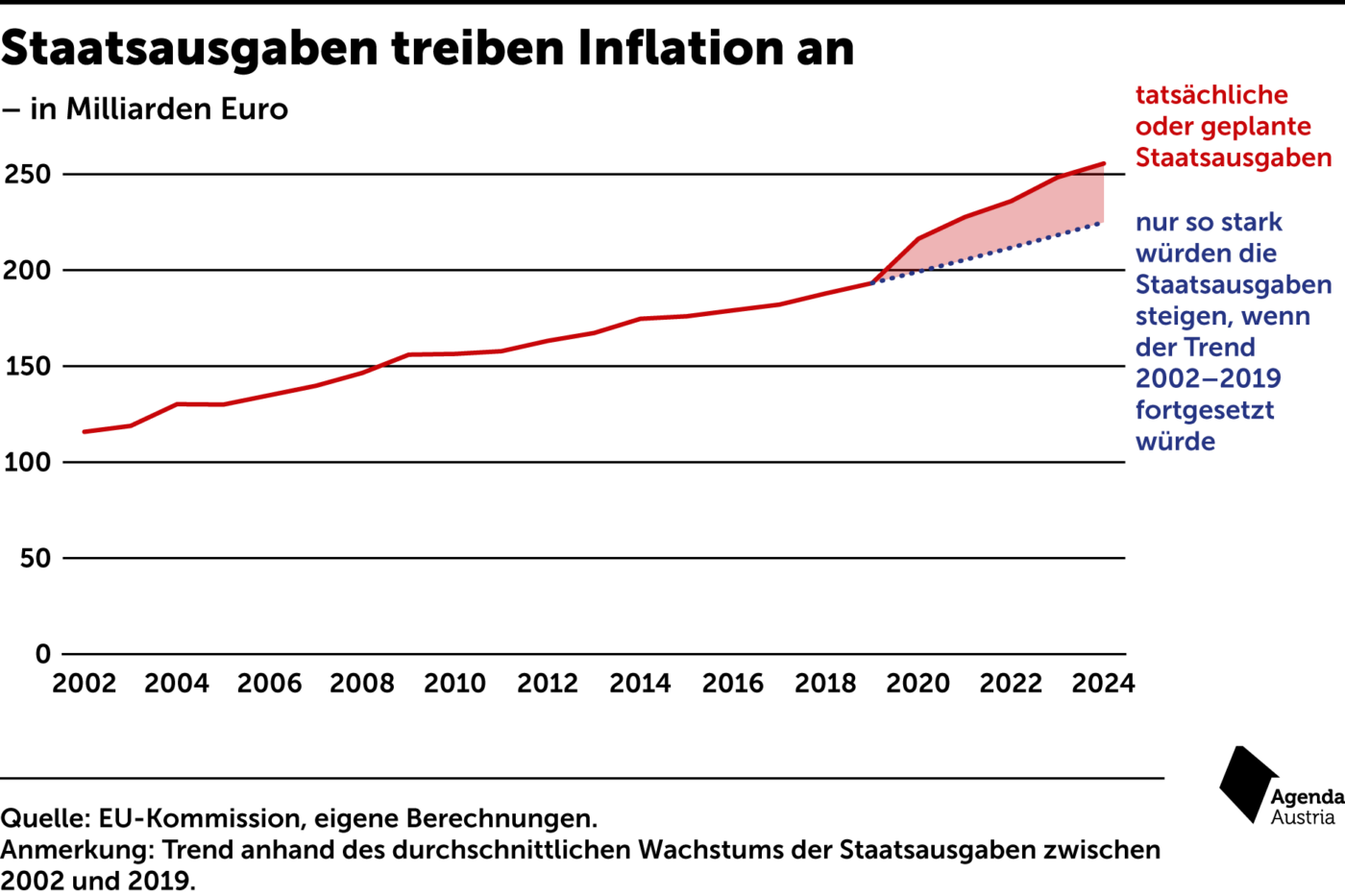

Auch in normalen Zeiten gibt der Staat fast jedes Jahr immer mehr Geld aus. Mit der Corona-Krise sind die Ausgaben aber noch einmal deutlich stärker gestiegen. Das ist zwar nicht besonders überraschend, da der Staat in der Krise einspringen muss. Allerdings haben wir mittlerweile die Verluste durch Corona aufgeholt. Dennoch entwickeln wir uns immer weiter weg vom Ausgabenwachstum der Vorpandemiezeit und kehren nicht auf das Vorkrisenniveau zurück. Damit befeuert der Staat in Zeiten knappen Angebots klarerweise die Geldentwertung (vgl. Abbildung 3).

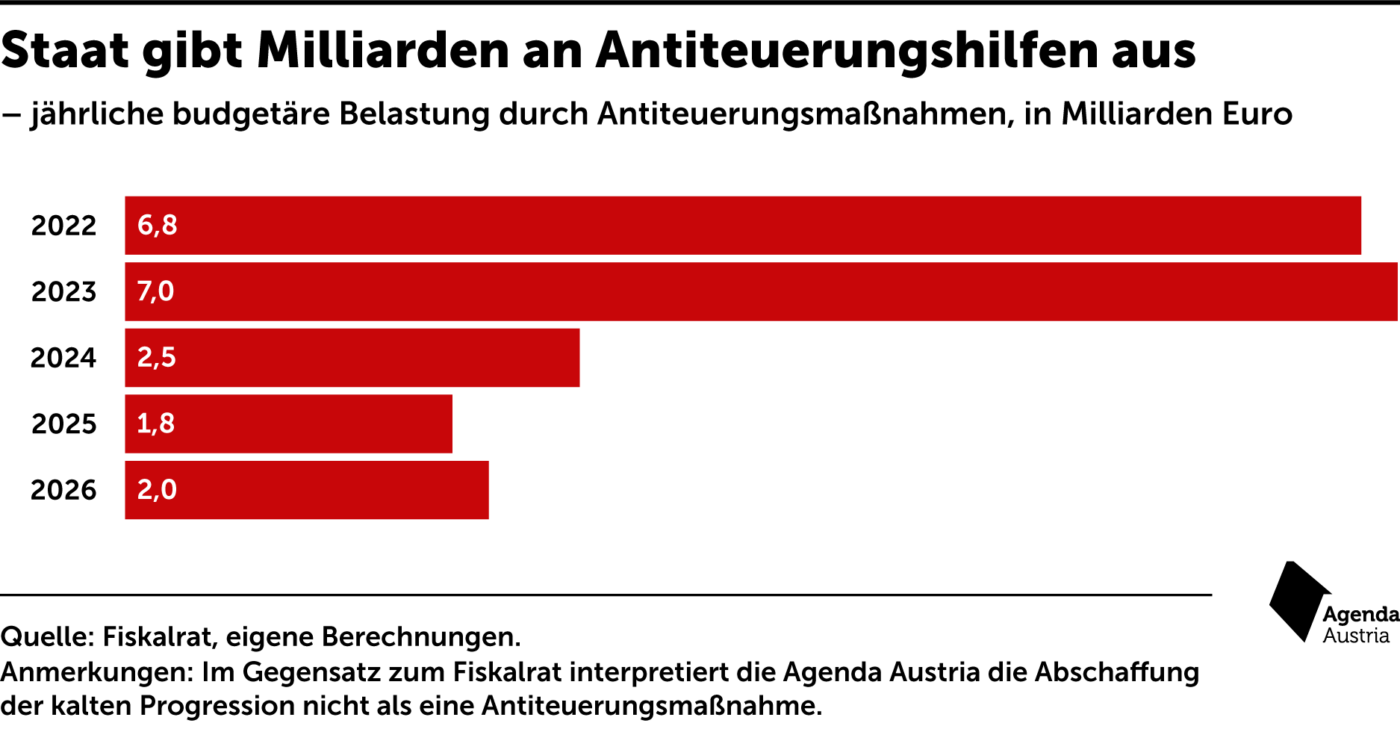

Allein im Jahr 2022 gab der Staat 6,8 Milliarden Euro für Antiteuerungsmaßnahmen aus.[2] Bis 2026 werden die Antiteuerungspakete dann kumuliert über 20 Milliarden Euro erreicht haben (vgl. Abbildung 4). Darin noch nicht enthalten sind die Kosten für den Energiekostenzuschuss II, die je nach Bedarf zusätzlich bis zu acht Milliarden Euro ausmachen könnten.

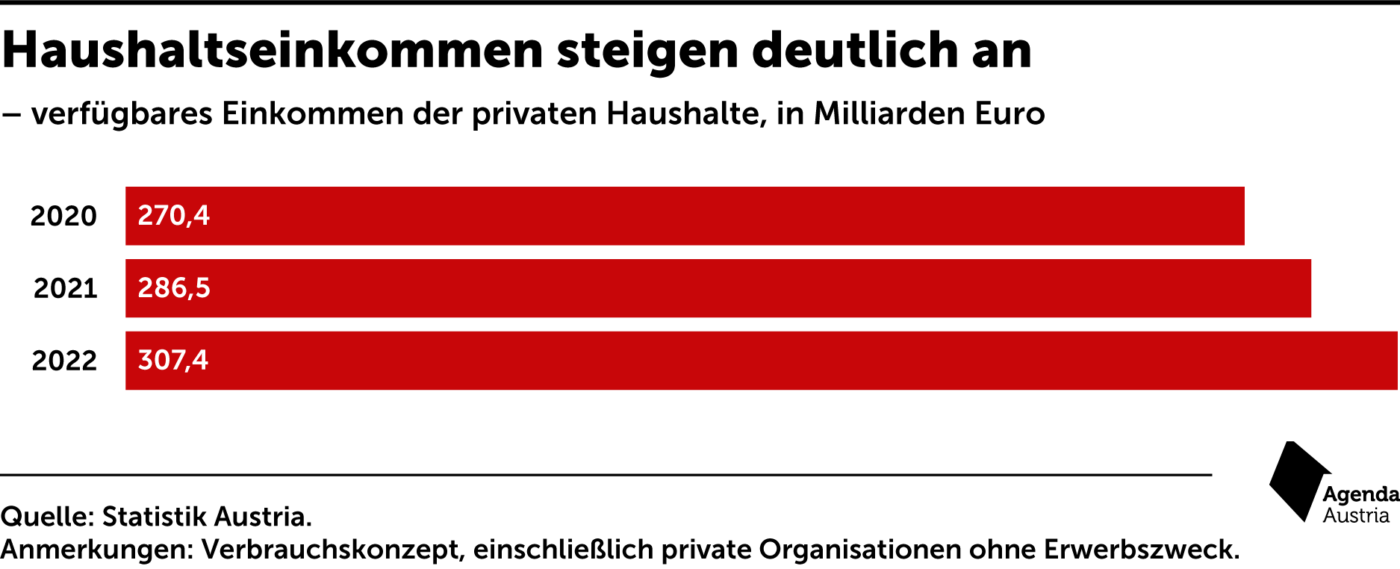

Direktzahlungen sind grundsätzlich die beste Lösung, um der Krise zu begegnen. Allerdings wurden die Maßnahmen in Österreich auch zu breit aufgestellt und erinnern an den Slogan der Corona-Hilfen: „Koste es, was es wolle“. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) empfahl, die Hilfen zielgerichteter zu leisten.[3] Es ist nur mit politischen Motiven zu erklären, dass nicht ausschließlich die ärmsten Haushalte unterstützt werden, sondern die breite Masse bis hin zu den Spitzenverdienern für offensichtlich hilfsbedürftig erklärt wurde. Im Rahmen des Antiteuerungsbonus bekam beispielsweise jeder Erwachsene in Österreich pauschal 250 Euro in die Hand gedrückt – egal, ob Sozialhilfebezieher oder Topverdiener. Wenig verwunderlich stiegen die nominellen Haushaltseinkommen in den letzten Jahren in Österreich in Summe deutlich an – und zwar seit 2020 um 13,7 Prozent (vgl. Abbildung 5).

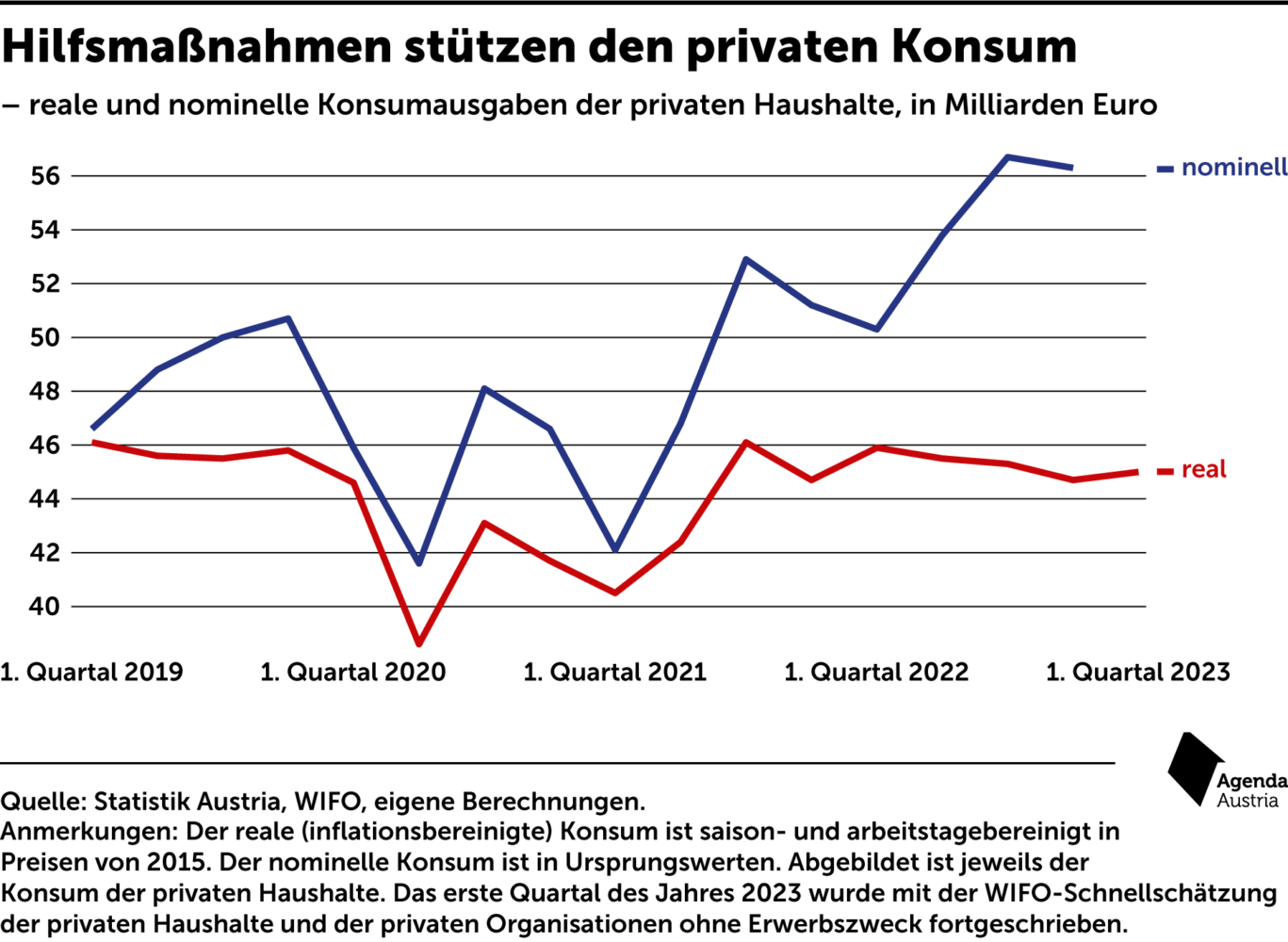

Richtig wäre, nur die Einkommen der schwächsten Haushalte zu stützen, damit diese weiterhin ihren Grundbedarf wie Ernährung, Wohnen und Heizen vollumfänglich decken können. Stattdessen erhöhten sich die Einkommen insgesamt so stark, dass die Österreicher im vierten Quartal 2022 um über fünf Milliarden Euro mehr ausgaben als noch ein Jahr zuvor – das sind 9,9 Prozent mehr (vgl. Abbildung 6). Korrigiert man diesen Wert um die gestiegenen Preise, ist der Konsum der Haushalte seit Beginn der Krise zwar gesunken. Allerdings nahm sogar dieser preisbereinigte Privatkonsum im ersten Quartal 2023 wieder leicht zu. Die Österreicher haben also trotz schnell steigender Preise sogar noch mehr eingekauft als noch zum Ende des Jahres 2022 – und nicht bloß mehr für ihre Einkäufe bezahlt. Dass die Hilfen weit über das sozialpolitische Ziel hinausgeschossen sind, sehen wir an den gut gefüllten Restaurants oder ausgebuchten Urlaubsfliegern. Ohne die staatlichen Leistungen wäre der preisbereinigte Privatkonsum deutlich stärker eingebrochen und hätte damit den Nachfragedruck gesenkt.

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah