Arbeitsanreize und die Steuerreform

- 06.06.2017

- Lesezeit ca. 2 min

Arbeitsanreize beziehen sich sowohl auf die Bereitschaft, überhaupt einen Job anzunehmen, als auch auf die Überlegung, mehr Stunden als bisher zu arbeiten. Während bei der Überlegung, grundsätzlich (wieder) erwerbstätig zu werden, der zu erwartende Nettolohn das Entscheidungskriterium sein müsste, ist für die Entscheidung, mehr zu arbeiten, das zusätzliche Nettoeinkommen maßgeblich – und damit die Frage, wie hoch ein zusätzlicher Euro an Einkommen mit Steuern und Abgaben belastet wird[1].

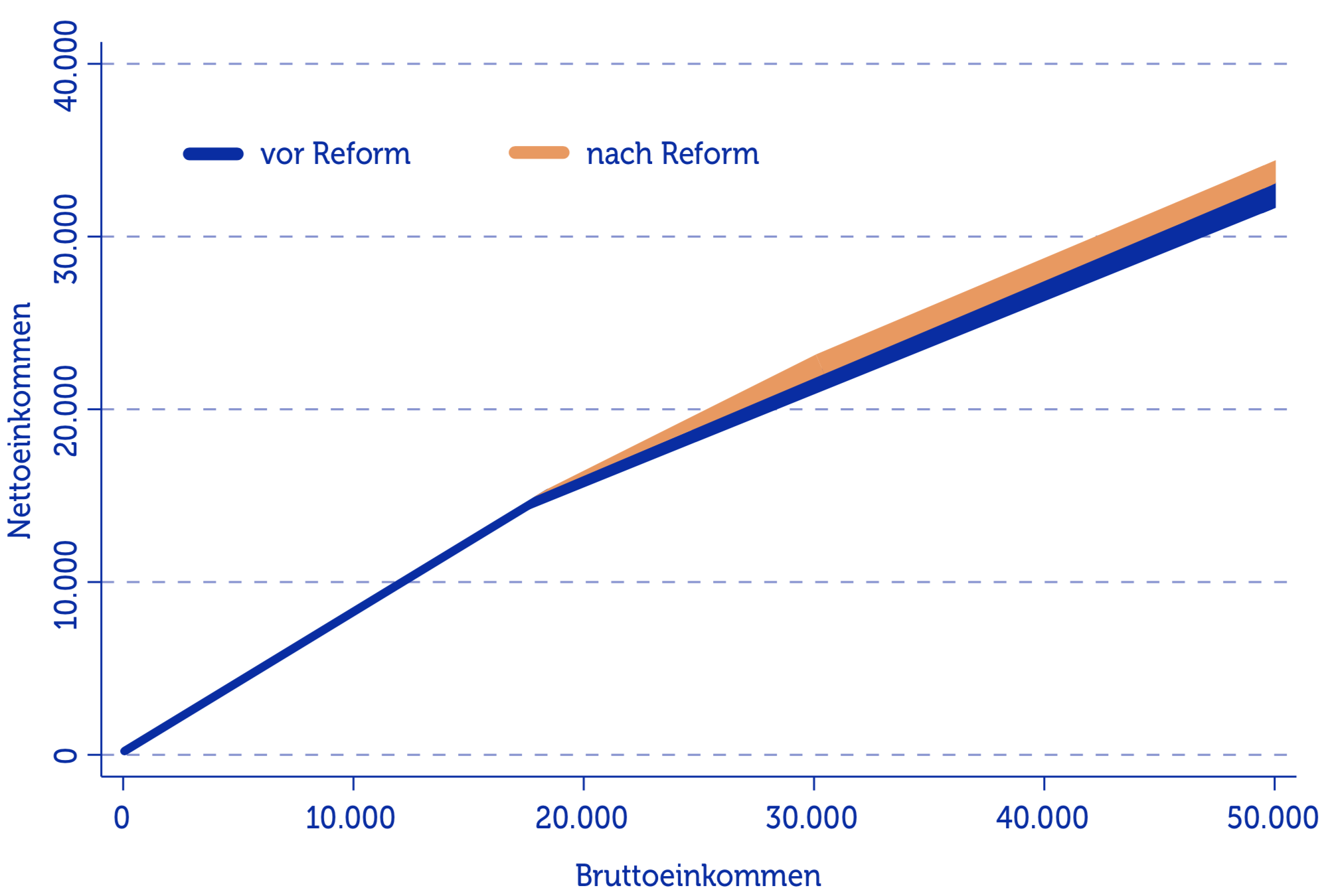

Die Änderung der Tarifstufen war sinnvoll. Sie bringt einen deutlichen Anstieg der Arbeitsanreize mit sich, allerdings fast ausschließlich für steuerpflichtige Einkommen über ca. 16.000 Euro brutto im Jahr. Die folgende Abbildung zeigt, dass für diese Einkommensgruppe der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, steigt, weil das Nettoeinkommen bei einem fixen Bruttoeinkommen deutlich höher ausfällt. Zudem wird ein zusätzlich verdienter Euro in diesem Bereich auch deutlich geringer belastet als früher, das Nettoeinkommen steigt also stärker – in der Abbildung zeigt sich dies durch die stärkere Steigung der Kurve nach der Reform. Damit wächst auch der Anreiz, mehr zu arbeiten.

Brutto- und Nettoeinkommen (jährlich) vor und nach der Reform

Abbildung 5: Die Änderung der Tarifstufen bringt einen deutlichen Anstieg der Arbeitsanreize mit sich, allerdings fast ausschließlich für steuerpflichtige Einkommen über ca. 16.000 Euro brutto im Jahr. Die Abbildung zeigt, dass für diese Einkommensgruppe der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, steigt, weil das Nettoeinkommen bei einem fixen Bruttoeinkommen deutlich höher ausfällt. Quelle: Eigene Berechnungen.

Einen direkten Zusammenhang zwischen Negativsteuer und Arbeitsanreizen gibt es hingegen nicht. Die Rückerstattung macht sich erst nach einem Jahr positiv bemerkbar und motiviert höchstens dazu, mit einem niedrig bezahlten Job unter der Steuerfreigrenze zu bleiben.

Die Erhöhung der Negativsteuer subventioniert vor allem Teilzeitbeschäftigte, Lehrlinge, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte. Einem Vollzeitbeschäftigten mit niedrigem, aber gerade eben steuerpflichtigen Einkommen nützt sie nicht. Der Anreiz für diese Beschäftigungsgruppen, mehr zu arbeiten, ist durch die Erhöhung der Negativsteuer de facto unverändert geblieben. Auf diese Weise unterstützt der Staat aber genau jene Beschäftigungsverhältnisse, die es im Interesse einer Absicherung des Sozialstaats eigentlich nicht in allzu großer Anzahl geben sollte.

Falls sich die Politik vorgenommen haben sollte, die Arbeitsanreize zu erhöhen, gäbe es eine wirksamere Alternative zur Negativsteuer: Eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge (z. B. für alle Einkommen unter 50.000 Euro brutto) um nur einen Prozentpunkt würde zwar rund doppelt so viel kosten, aber auch deutlichere Effekte erzielen. Der Anreiz, niedrig bezahlte Vollzeitjobs anzunehmen, würde steigen, und zusätzlich wäre es für geringfügig Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte lukrativer, mehr zu arbeiten. Außerdem wäre eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge für jeden Steuerpflichtigen deutlich und unmittelbar spürbar, weil sich das verfügbare Nettoeinkommen – anders als bei der Negativsteuer – sofort und nicht erst auf Antrag erhöht.

Die genaue Beschreibung der Berechnungsmethode sowie die detaillierteren Ergebnisse finden Sie in Christl, M., Köppl-Turyna, M., und Kucsera, D., (2017). „A Tax-Benefit Model for Austria (AUTAX): Work Incentives and Distributional Effects of the Tax Reform 2016.“ International Journal of Microsimulation.

Fußnoten

- Zu beachten wäre, dass sich gerade im Bereich der Niedrigverdiener durch ein höheres Einkommen auch die Sozialtransfers verringern könnten. Diesen Effekt auf die Arbeitsanreize können wir in unserer Analyse nicht berücksichtigen. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah