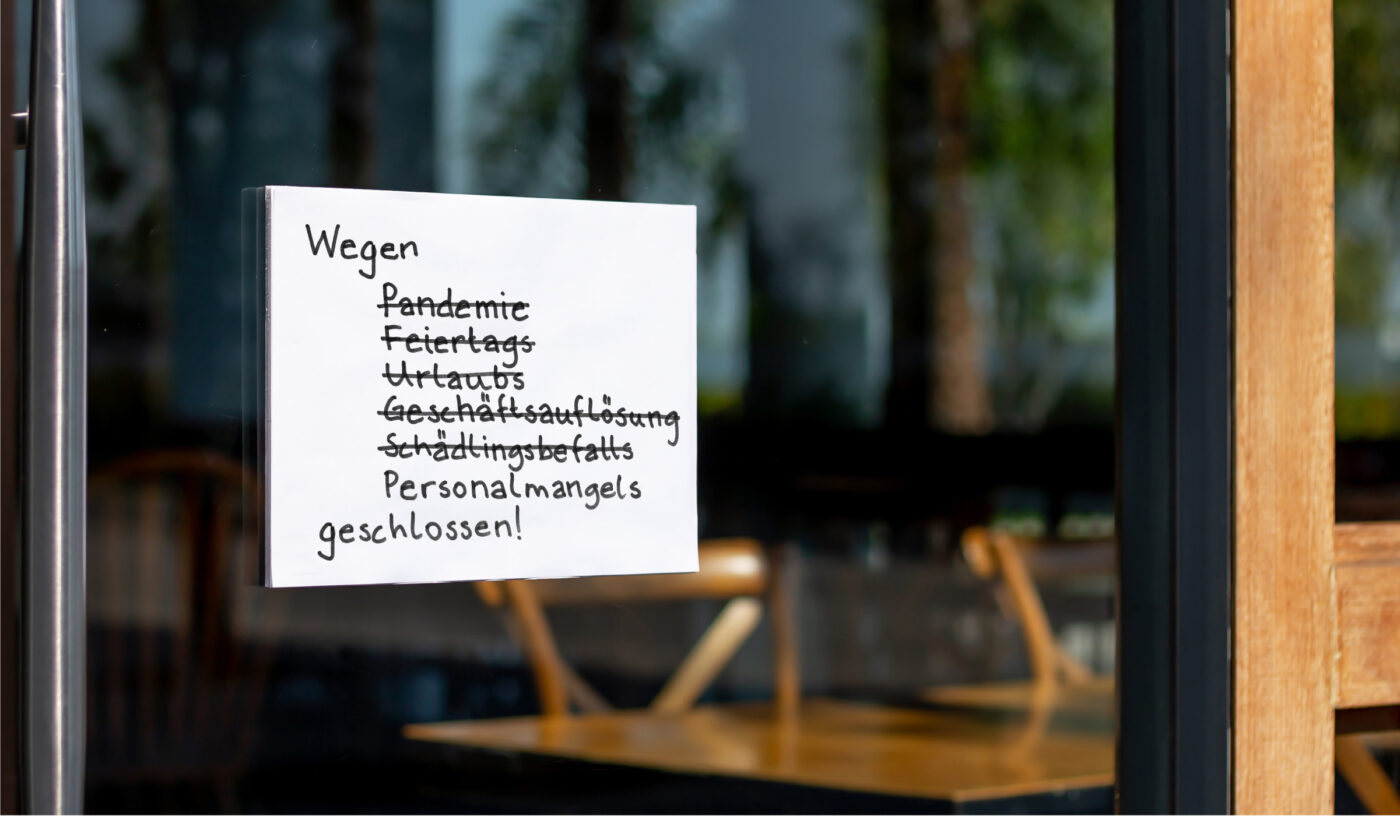

Wegen Personalmangels geschlossen

- 15.09.2022

- Lesezeit ca. 2 min

Arbeitsmarkt unter Druck

Mehr Dynamik in die Arbeitsvermittlung bringen

Die Regierung debattiert seit Monaten über eine Reform der Arbeitslosenunterstützung. Entschieden ist noch nichts. Wir meinen: Das System braucht dringend eine Umgestaltung und Österreich sollte sich am dänischen Flexicurity-Modell orientieren. Dafür müsste die Ersatzrate zu Beginn der Arbeitslosigkeit von derzeit 55 Prozent auf 65 Prozent des letzten Einkommens steigen. Danach würde der finanzielle Druck schrittweise erhöht. Nach 18 Wochen Arbeitslosigkeit gäbe es nur noch 55 Prozent des Letztbezugs (so viel wie derzeit) und nach 35 Wochen nur noch 45 Prozent. Die Sozialhilfe bliebe als letztes Auffangnetz erhalten. Für einen Single-Haushalt läge die absolute Untergrenze damit bei aktuell 978 Euro monatlich (zwölfmal).

Um die Erfolgschancen für eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu erhöhen, muss in eine intensive und zielgerichtete Qualifizierung der Arbeitslosen investiert werden. Zudem sollten die Sanktionen verschärft werden, wenn Arbeitslose angemessene Jobangebote wiederholt ablehnen. Dafür wird in Zukunft eine bessere Abstimmung zwischen den Behörden und dem AMS nötig sein, damit Sanktionen beim Arbeitslosengeld nicht durch andere Sozialleistungen aufgefangen werden. Auch hier ist Dänemark vorbildlich: Das Land investiert viel in die Reintegration von Arbeitssuchenden. Werden zumutbare Jobs allerdings wiederholt abgelehnt, sind auch die Sanktionen entsprechend hart. Für Arbeitslose in Mangelberufen sollten außerdem die Zumutbarkeitsgrenzen ausgeweitet werden, um auch eine überregionale Vermittlung zu verbessern.

Länger arbeiten muss sich lohnen

Die Österreicher werden älter. Diese positive Folge des Fortschritts bildet sich allerdings nicht im Pensionssystem ab. Trotz deutlich gestiegener Lebenserwartung arbeiten wir nicht länger als unsere Eltern. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter sollte ab sofort jedes Jahr zumindest um zwei Monate angehoben werden, bis ein Antrittsalter von 67 Jahren erreicht ist. Weitere Erhöhungen könnten an die Lebenserwartung gekoppelt werden, wie das bereits viele andere europäische Länder vormachen.

Auch würden viele ältere Menschen gerne länger arbeiten, wenn es entsprechende Anreize gäbe. Unser Vorschlag: Wer nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiterarbeitet, zahlt keine Lohnsteuer und keine Beiträge zur Arbeitslosen- und Pensionsversicherung mehr. Im Gegenzug verzichten diese Menschen für die Dauer der Erwerbstätigkeit auf ihre Pensionsansprüche. Das wäre für alle Beteiligten ein Geschäft. Da keine Beiträge mehr ins System eingezahlt werden, muss die längere Erwerbskarriere bei der Pensionshöhe nicht angerechnet werden. Zugleich würden Pensionssystem und Staatshaushalt entlastet. Würden auch nur zehn Prozent der Menschen dieses Angebot annehmen, ersparte sich der Staat jährlich vier bis 4,5 Milliarden Euro. Und der Arbeitsmarkt hätte viele motivierte Beschäftigte mehr.

Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein

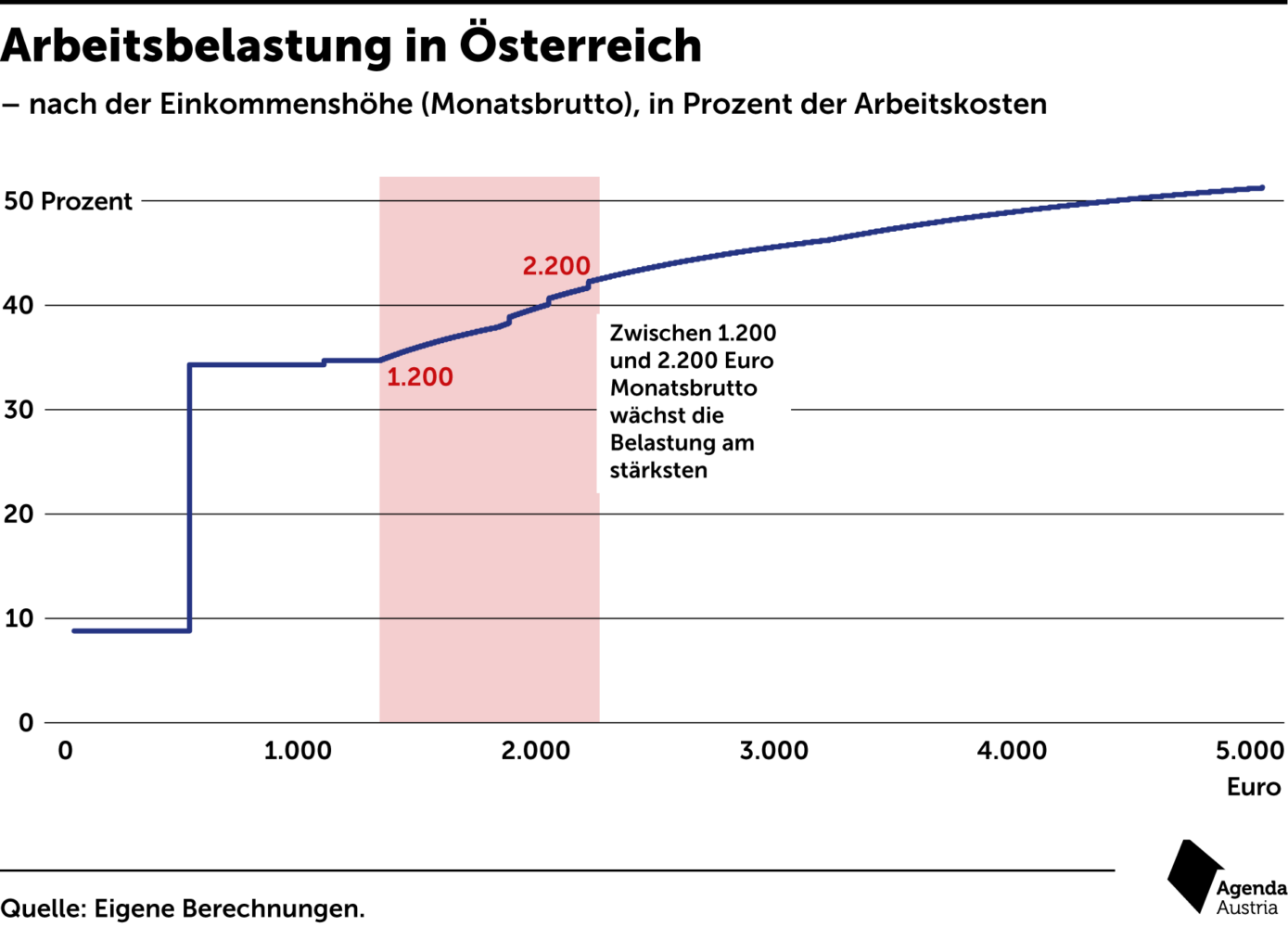

In der Europäischen Union wird Arbeit nur in Belgien und Deutschland steuerlich noch stärker belastet als in Österreich. Gemessen an den Arbeitskosten haben Österreichs Arbeitnehmer die drittniedrigsten Nettolöhne in der industrialisierten Welt. Damit ist der finanzielle Anreiz, Arbeit aufzunehmen, in kaum einem anderen Land geringer. Dafür sind die Arbeitskosten für die Arbeitgeber fast nirgendwo so hoch wie in Österreich. Das ist ein unhaltbarer Zustand.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten zu gleichen Teilen von Entlastungen profitieren. Die Arbeitskosten könnten für Unternehmen durch eine Halbierung der Abgaben zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) reduziert werden. Das würde die Arbeitskosten immerhin um 2,5 Milliarden Euro senken. Profitieren sollten außerdem vorrangig mittlere Einkommensbezieher. Sie sind derzeit überdurchschnittlich stark belastet. Dies würde auch den Anreiz erhöhen, von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken.

Derzeit greifen schon bei mittleren Einkommensbezügen Steuersätze von über 40 Prozent. Spitzensteuersätze sollten aber nur für Spitzeneinkommen gelten.

Immer weniger Menschen tragen mit ihrer Leistungsbereitschaft den Sozialstaat. Diese Gruppe muss dringend entlastet werden. Derzeit sind die ersten zehn Überstunden im Monat während der Normalarbeitszeit steuerfrei. Das gilt aber nur bis zu einem Betrag von 86 Euro. Da dieser Wert seit Jahren nicht an die allgemeine Lohnentwicklung angeglichen wurde, ist er mittlerweile deutlich zu niedrig. Die Regierung sollte daher die Freigrenze bei Überstunden auf 200 Euro pro Monat anheben und diese Grenze jährlich automatisch anpassen.

Mehr interessante Themen

Welches Europa brauchen wir?

Kurz war der Traum vom geeinten Europa; der Glaube an ein regelbasiertes Miteinander im europäischen Haus, das mehr Wohlstand für alle produzieren würde, scheint passé. Die Visionen großer Europäer wie Jean Monnet oder Robert Schuman sind den Minderwertigkeitskomplexen kleiner Provinzpolitiker gewichen. Diese finden nicht mehr Freihandel und

Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute

Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula

Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!

Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.

Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc

Was die Preise in Österreich so aufbläht

Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.

Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig

Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).