Wegen Personalmangels geschlossen

- 15.09.2022

- Lesezeit ca. 2 min

Arbeitsmarkt unter Druck

Handlungsempfehlungen

Teilzeit liegt im Trend. Aber die Politik kann gegensteuern.

Österreich ist ein reiches Land. Immer mehr Menschen brauchen offenbar keinen Vollzeitjob, um ihre Bedürfnisse zu finanzieren. Mehr Freizeit ist ihnen wichtiger als mehr Geld. In Österreich lag die Teilzeitquote 2021 bei 29 Prozent, mit durchschnittlich rund 18 gearbeiteten Wochenstunden.[1]

Die Politik kann und soll einen solchen Trend nicht von Amts wegen stoppen. Allerdings muss sie dafür sorgen, dass wirklich nur jene Menschen in Teilzeit arbeiten, die das auch wollen. Wer einen Vollzeitjob möchte, darf nicht von widrigen Rahmenbedingungen ausgebremst werden. Für den Sozialstaat ist es nämlich von zentraler Bedeutung, dass leistungsfähige und -bereite Bürger ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Für die Politik ergeben sich daraus vor allem zwei wichtige Aufgaben: Sie muss sicherstellen, dass landesweit hochwertige, ganztägige Kinderbetreuung angeboten wird. Zudem darf das Steuersystem keine Anreize schaffen, weniger zu arbeiten. Im Gegenteil, Mehrarbeit muss belohnt werden.

Kindergarten und Schule: Am besten wie in Dänemark!

Welchen Unterschied es machen kann, wenn ein Land in gute Kinderbetreuung investiert, zeigt das Beispiel Dänemark. Die Teilzeitquote dänischer Frauen liegt aktuell bei 33 Prozent. In Österreich sind rund 50 Prozent. Nur drei Prozent der Däninnen geben laut Eurostat an, dass sie wegen Betreuungspflichten nur Teilzeit arbeiten können. In Österreich liegt dieser Wert bei 40 Prozent. Auch die Kinder profitieren von der intensiven Betreuung, wie internationale Bildungstests zeigen, bei denen skandinavische Länder grundsätzlich besser abschneiden als Österreich. Die Diskussion endet aber nicht beim Kindergarten. Das österreichische Schulsystem fordert eine starke Einbindung der Eltern ein. Während in Finnland etwa die Kinder ohne Hausübungen aus der Schule kommen, müssen sich Eltern hierzulande am Nachmittag oder Abend auch noch darum kümmern, dass die Sprösslinge ihre Aufgaben machen. Das bindet zumindest einen Elternteil, und fast immer sind es die Mütter. Wer also eine höhere Frauenbeteiligung am Arbeitsmarkt will, wird auch über das Schulsystem reden und den Ausbau von Ganztagsschulen forcieren müssen.

Die Geringfügigkeit darf keine Falle sein

Wer Arbeitslosenunterstützung bekommt, darf ganz legal etwas dazuverdienen. Bis zu 485 Euro pro Monat bleiben steuerfrei und mindern auch nicht die staatliche Hilfszahlung. Diese geringfügige Beschäftigung ist als Sprungbrett zurück in den Arbeitsmarkt gedacht. Leider bewirkt sie oft das Gegenteil.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 11: Geringfügigkeit wieder am Steigen

Seit 2008 ist die Zahl der Personen mit einer geringfügigen Beschäftigung in Österreich stark gestiegen. Nach einem kurzen Einbruch während der Pandemie zeigt die Kurve nun wieder steil nach oben.

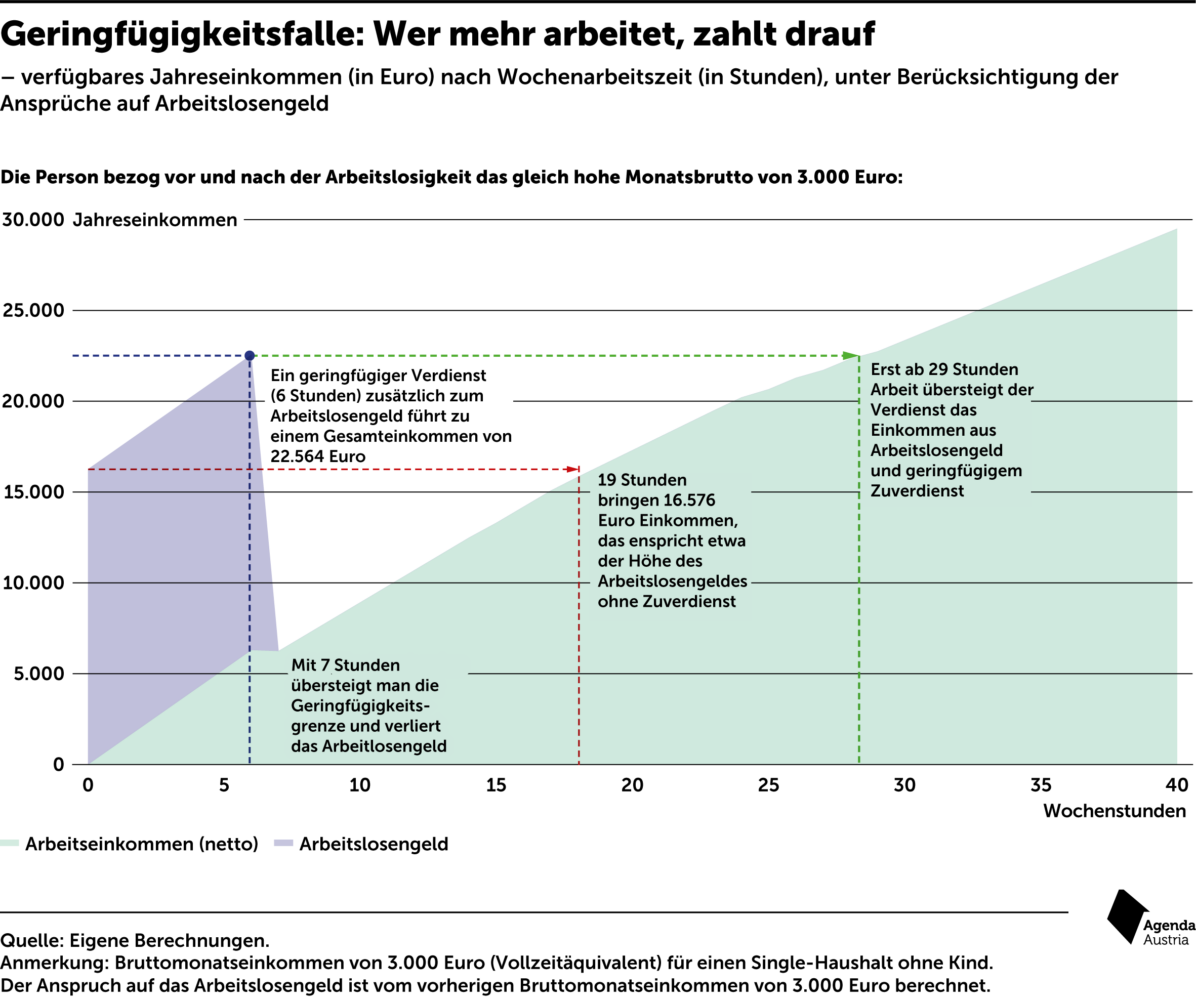

Der Sozialstaat setzt mit diesem Angebot falsche Anreize. Vor allem im Bereich unterer und mittlerer Einkommen lohnt es sich oft nicht, wieder einen Job anzunehmen. Arbeitslosengeld und geringfügige Beschäftigung bringen mit deutlich weniger Aufwand fast gleich viel Geld. Verliert etwa ein Angestellter mit Durchschnittsgehalt seinen Job, kommt er mit Arbeitslosengeld und sechs Wochenstunden geringfügiger Beschäftigung auf einen Jahresverdienst von 22.600 Euro. In einem normalen Dienstverhältnis müsste er für gleich viel Nettoeinkommen 29 Wochenstunden arbeiten.

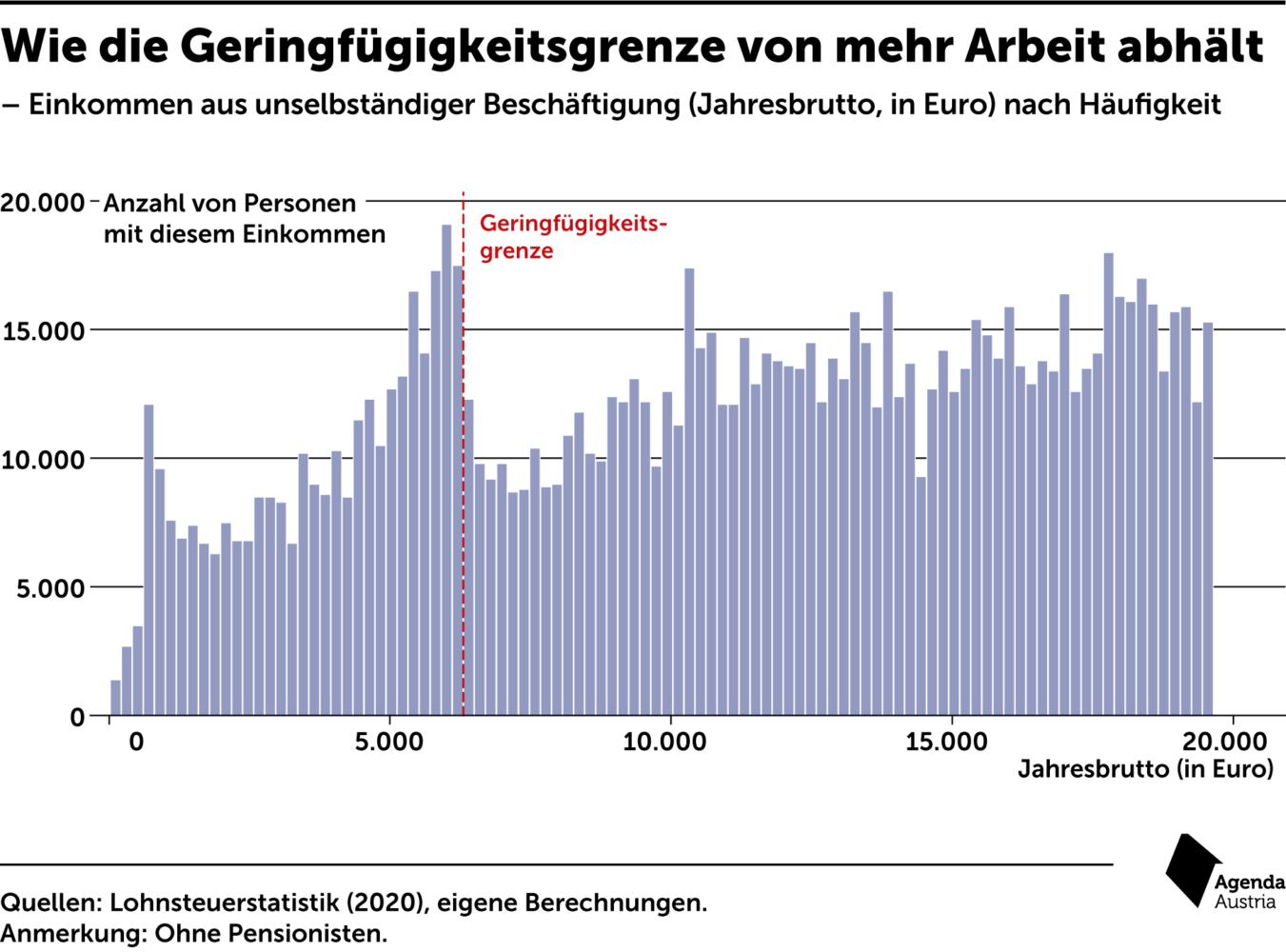

Dass dieses Phänomen kein rein theoretisches Problem darstellt, zeigt die Häufigkeitsverteilung der Einkommen. Es fällt auf, dass sich deutlich mehr Personen genau in dieser Einkommenshöhe befinden als darunter oder darüber. Die Geringfügigkeitsgrenze stellt also eine Schwelle dar, die häufig bewusst nicht überschritten wird.

Besonders viele geringfügige Beschäftigungsverhältnisse gibt es in Dienstleistungsbranchen wie dem Handel oder der Gastronomie.

Die geringfügige Beschäftigung soll den Kontakt zur Arbeitswelt aufrechterhalten, aber keine dauerhafte Alternative zu einer normalen Beschäftigung darstellen. Deshalb muss die Zuverdienstgrenze zeitlich begrenzt werden (auf maximal sechs bis zwölf Monate). Darüber hinaus könnte der Zuverdienst auf 200 Euro monatlich reduziert werden.

Zugleich sollte es finanzielle Eingliederungshilfen für Menschen geben, die schon länger als ein Jahr keinen Job haben. Der Vorschlag der Agenda Austria: Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen, erhalten zusätzlich zum Arbeitsentgelt ein halbes Jahr lang 75 Prozent ihrer Arbeitslosenunterstützung. Anschließend läuft diese Förderung stufenweise und nach 18 Monaten vollständig aus. Die Idee dahinter: Der Arbeitnehmer hat nach dieser Zeit wieder ins Berufsleben gefunden, seine Produktivität gesteigert und kann somit auch einen höheren Lohn erreichen. Die maximale Fördersumme sollte monatlich auf 1.000 Euro limitiert werden. Eine mehrmalige Förderung für dieselbe Person oder denselben Arbeitsplatz wäre nicht zulässig.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah