Armutsbegriff der Weltbank

- 22.01.2018

- Lesezeit ca. 1 min

Warum die Armut in Wahrheit nicht wächst, sondern weniger wird. Und warum Oxfam bewusst ein verzerrtes Bild zeigt.

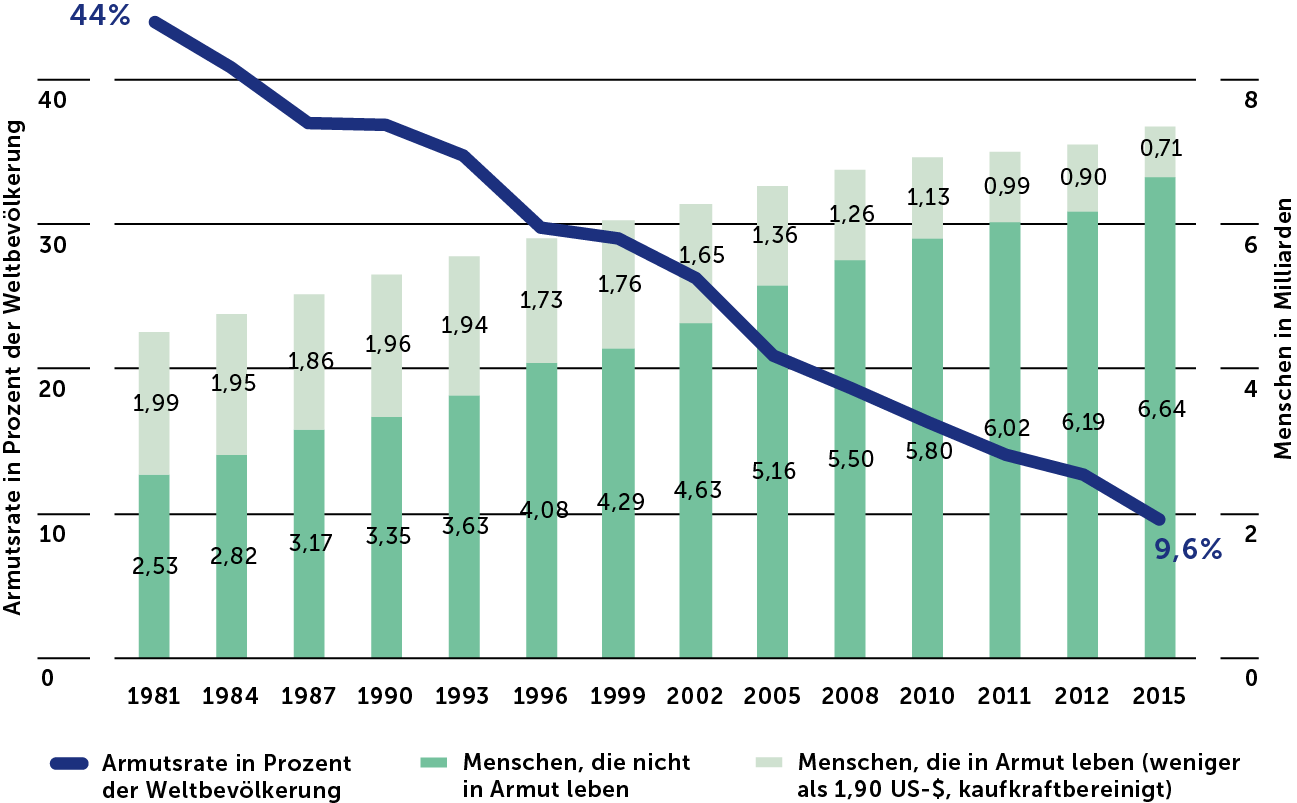

Die Weltbank definiert den Armutsbegriff anders – entscheidend sei, ob dem einzelnen Menschen ein kaufkraftbereinigter Betrag in Höhe von 1,90 US-Dollar pro Tag zur Verfügung stehe. Dieser Betrag entscheidet oft zwischen Leben und Tod. Folgt man dieser Definition, so ist die Zahl der in Armut lebenden Menschen in den letzten 25 Jahren um über eine Milliarde – oder fast zwei Drittel – zurückgegangen[1]. Gleichzeitig wuchs die Weltbevölkerung aber sogar noch weiter, um etwa drei Milliarden Menschen, vor allem in den ärmeren Regionen. Trotz dieses enormen Zuwachses ist die Armutsrate, also der Anteil jener Menschen, die, gemessen an der Gesamtbevölkerung, in Armut leben, von 44 Prozent im Jahr 1981 auf unter zehn Prozent im Jahr 2015 gesunken[2].

Alles wird schlechter? – Entwicklung der weltweiten Armut

Abbildung 4: Die Armutsrate, also der Anteil jener Menschen, die, gemessen an der Gesamtbevölkerung, in Armut leben, ist von von 44 Prozent im Jahr 1981 auf unter zehn Prozent im Jahr 2015 gesunken. Quelle: Max Roser, basierend auf Daten der World Bank sowie Bourguignon und Morrisson (2002).

Auch Bildungsgrad, Gesundheit und Lebenserwartung steigen weltweit, die Kindersterblichkeit und Krankheiten gehen zurück. Vor allem in den ärmeren Regionen sind enorme Fortschritte zu verzeichnen[3]. Laut Angus Deaton, einem weltweit anerkannten Experten auf dem Gebiet der Armutsforschung, sind diese Fortschritte „ein Resultat des Kapitalismus, der Globalisierung, der Ausbreitung von Märkten. Das ist kein Scheitern, sondern einer der größten Erfolge der Menschheitsgeschichte. Der Welt ist es insgesamt noch nie besser gegangen als heute[4].“

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah