Einleitung

- 22.07.2015

- Lesezeit ca. 2 min

Wie Ältere länger in Beschäftigung gehalten werden können, ohne die Jungen in die Arbeitslosigkeit zu treiben

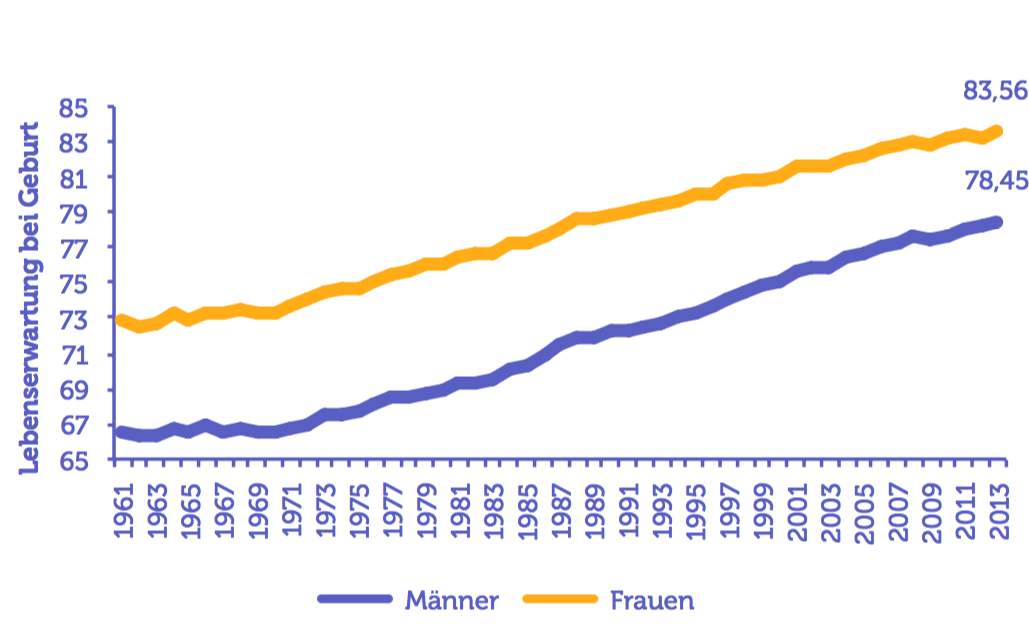

Wie in den meisten Staaten Europas ändert sich auch in Österreich die Struktur der Gesellschaft: Die Bevölkerung altert. Diesem Prozess liegen zwei grundlegende Dynamiken zugrunde. Erstens leben die Menschen in Österreich länger. Gründe dafür sind der Fortschritt in der Medizin, der Hygiene und dem Gesundheitswesen.

Lebenserwartung der Österreicher bei der Geburt

Abbildung 1. Quelle: Statistik Austria (Stand 2014).

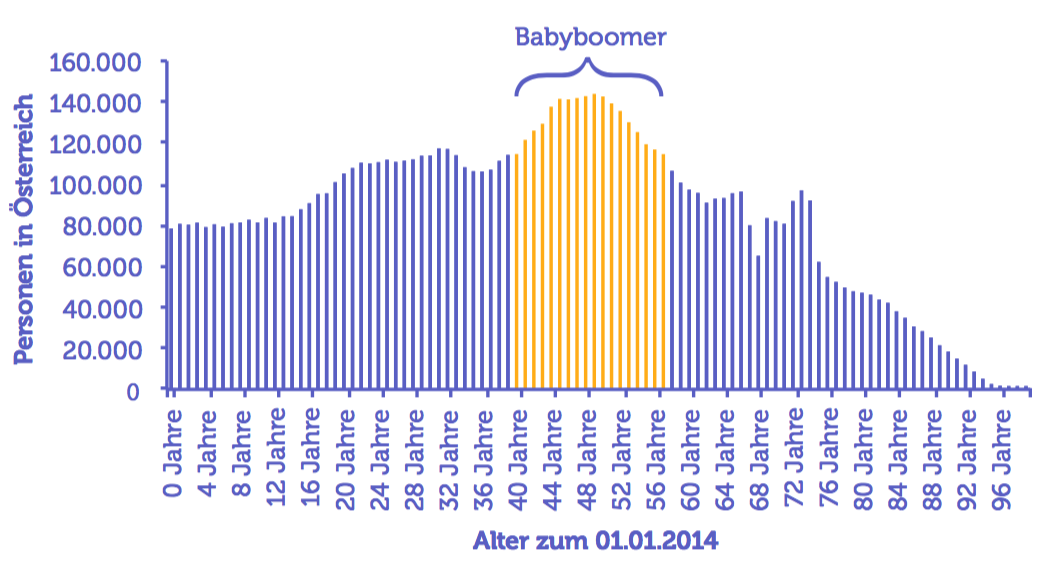

Die zweite Dynamik liegt in der Fertilitätsrate nach dem Zweiten Weltkrieg begründet. In dieser Zeit stiegen die Geburtenraten, bei gleichzeitig abnehmenden Sterbefällen. Dieser Trend setzte sich bis zum sogenannten „Pillenknick“ ab Ende der 1960er-Jahre fort. Seither gingen die Geburten stark zurück. Daraus ergibt sich eine Alterskohorte, die erheblich größer ist als die vorangegangenen und die nachfolgenden. Gemeint sind die Geburtenjahrgänge der späten 1950er-Jahre bis zu den frühen 1970er-Jahren, die sogenannten „Babyboomer“ (siehe Abbildung 2). Das mit der Zeit fortschreitende Alter dieser Babyboomer-Kohorte führt zu einer Alterung der Gesellschaft insgesamt und speziell auch der Beschäftigten in Österreich.

Bevölkerungsentwicklung – gesamt

Abbildung 2. Quelle: Statistik Austria (Stand 2014).

Dieser Prozess stellt die österreichische Gesellschaft vor mehrere Probleme: Zum einen beruht das österreichische Pensionssystem auf einem Umlageverfahren, in dem die arbeitende Bevölkerung die Pensionen erwirtschaftet. Kamen zu Beginn dieses Generationenvertrags noch vergleichsweise viele Arbeitende für die Pension eines im Ruhestand lebenden Österreichers auf, so verschlechtert sich dieses Verhältnis seit Jahren konstant. Hinzu kommt, dass mit der höheren Lebenserwartung die Dauer des Pensionsbezugs steigt und die tendenziell längere Ausbildung jüngerer Personen deren Eintritt in die Berufswelt verzögert.[1] Die Zahl der Jahre, die ein Österreicher durchschnittlich arbeitet, geht also zurück. Lediglich eine dauerhaft stark steigende Produktivität könnte diese Problematik abschwächen. Zum anderen führt die Pensionierung der Babyboomer auch zum Ausstieg vieler Menschen aus dem Wertschöpfungsprozess. Ein Resultat davon ist der steigende Mangel an Fachpersonal, der vom österreichischen Bildungssystem noch verstärkt wird.

Alles spricht also dafür, dass die Arbeitnehmer länger im Beschäftigungsprozess gehalten werden müssen, um das öffentliche Pensionssystem finanziell abzusichern und den Arbeitskräftemangel abzumildern. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre es daher, ältere Beschäftigte (55-64 Jahre) für den Arbeitsmarkt zu aktivieren, da in Österreich nur eine geringe Anzahl aus dieser Altersklasse am Arbeitsmarkt partizipiert, selbst wenn die Teilnahme älterer Arbeitnehmer nach ersten Reformen im Pensi- onssystem bereits gestiegen ist. Um dieses Problem adäquat analysieren zu können, ist eine Betrachtung aus Sicht der älteren Arbeitnehmer (Angebotsseite) sowie aus der Sicht der Wirtschaft und Arbeitgeber (Nachfrageseite) notwendig. Diese Studie beschreibt den österreichischen Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmer und zieht auch einen Vergleich mit anderen Ländern. Neben den Vorzügen des heimischen Arbeitsmarkts werden auch dessen Schwachstellen analysiert. Betrachtet werden Arbeitsmarktregulierung, Arbeitskosten und -produktivität sowie die monetären Anreize zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt.

Zusätzlich wird der Zusammenhang zwischen der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und den Arbeitsaussichten der jüngeren Generationen (15-24 Jahre) analysiert. Unsere empirische Analyse impliziert, dass eine höhere Partizipation der älteren Bevölkerung die Arbeitslosenquote in diesem Alterssegment nicht erhöht, sowie, dass eine höhere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer die Jugendbeschäftigung nicht verringert. Abschließend zeigen wir anhand erfolgreich implementierter Programme aus an- deren Ländern, wie mehr Ältere länger im Erwerbsleben bleiben könnten.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah