Ein Jahr Pandemie

- 16.03.2021

- Lesezeit ca. 2 min

365 Tage im globalen Ausnahmezustand

Quartal vier: Die österreichische Wirtschaft auf Talfahrt

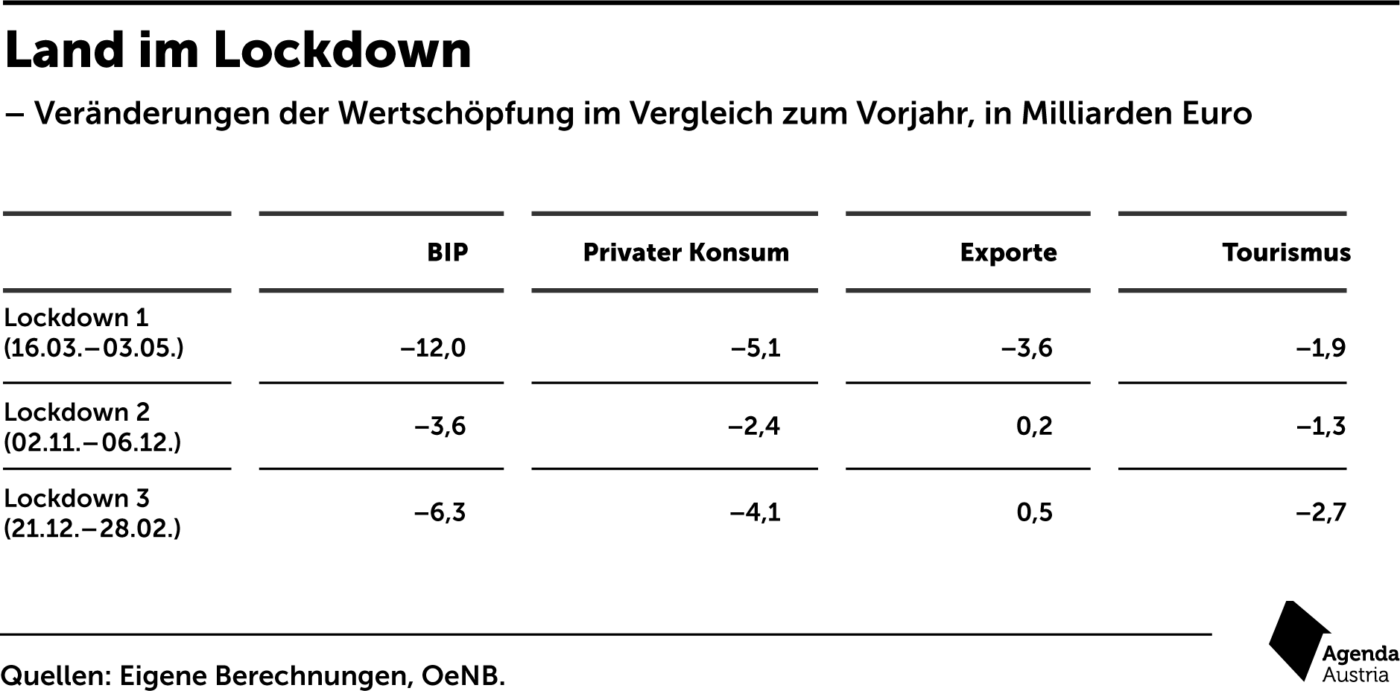

Im internationalen Vergleich meisterte Österreich im zweiten Quartal die Krise insgesamt besser als die EU oder der Euroraum. Im Sommer erholte sich die Wirtschaft ohne die politischen Einschränkungen überraschend gut. Darauf folgte im vierten Quartal der starke Absturz. Österreich gehörte in diesem Zeitraum zu jenen Ländern, die am schwersten unter der Krise zu leiden hatten. Der vergleichsweise starke Einbruch des BIP gegen Jahresende lässt sich unter anderem damit erklären, dass Österreich in einem normalen Jahr eine höhere Wirtschaftsleistung im Tourismussektor erzielt. Insbesondere der Wintertourismus spielt hier eine große Rolle. Im EU-Vergleich zeigt sich, dass der Anteil der Nächtigungen in der Wintersaison nirgends so stark ist wie hierzulande. Zwar fällt der Großteil der Wintersaison nicht ins vierte Quartal, aber besonders für Wien (mit Abstrichen auch für Vorarlberg und Salzburg) ist der Dezember ein sehr wichtiger Tourismusmonat. In der Bundeshauptstadt ist der Dezember nach dem August der zweitstärkste Nächtigungsmonat.

Aber der Tourismus alleine kann den wirtschaftlichen Absturz im vierten Quartal nicht erklären. Neben dem Tourismus sind vor allem „konsumnahe Dienstleistungen“ wie Friseure oder der gesamte Kulturbereich stark eingebrochen. Hinzu kommt, dass die Regierung lange zögerte, um dem ansteigenden Infektionsgeschehen Herr zu werden. Anders als im Frühjahr 2020, wo sehr schnell reagiert wurde, versuchte man es mit einem leichten Lockdown, der dann aber in einen besonders strengen und langen mündete. Das lässt sich auch am Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden ablesen. Dieser war mit 10,2 Prozent im vierten Quartal höher als in Spanien, Frankreich, Italien oder Deutschland.

Zudem setzte Österreich auch auf großzügige Staatshilfen. Das ist in einem Einbruch durchaus nachvollziehbar, allerdings müssen die richtigen Anreize gesetzt werden. Die großzügigen Hilfen verführen auch dazu, mit dem Aufsperren abzuwarten. Etwa um zu verhindern, dass die Umsätze über ein gewisses Niveau steigen, womit Hilfsgelder verloren gehen würden. Auch die Kurzarbeit verleitet in der derzeitigen Ausgestaltung dazu, eher so wenig wie möglich und nicht so viel wie möglich tatsächlich zu arbeiten. Es macht keinen Unterschied, ob jemand 10, 30 oder 80 Prozent arbeitet – auf dem Konto der Kurzarbeiter landet immer derselbe Betrag. Beides könnte im Aufschwung noch ein Problem für Österreich werden.

Das 100 Milliarden-Euro-Ding

Über das Gesamtjahr betrachtet ist das Jahr 2020 als das Jahr mit dem schwersten Wirtschaftseinbruch (minus 6,6 Prozent) seit Beginn der Aufzeichnungen in der Nachkriegszeit in die Geschichte eingegangen. Die Krisenkosten werden für die Jahre 2020 und 2021 ungefähr 100 Milliarden Euro betragen. Darin enthalten sind auch die Kosten für das entgangene Wirtschaftswachstum. Die Berechnung im Detail:

- Das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2019 rund 397,6 Milliarden Euro. Vor der Krise wurde ein Wachstum von 1,2 Prozent für 2020 prognostiziert. Die Wirtschaftsleistung ist stattdessen um 6,6 Prozent gesunken. Das ergibt gegenüber dem Szenario ohne Corona ein Minus von 31 Milliarden Euro. Hinzu kommen krisenbedingte Mehrausgaben der Republik in der Höhe von 21 Milliarden Euro. In Summe ergeben sich für 2020 Kosten von 52 Milliarden Euro.

- Im laufenden Jahr ist mit Mehrausgaben von ungefähr 40 Milliarden Euro zu rechnen. Davon entfallen 29 Milliarden Euro auf den Wachstumsentgang und 11 Milliarden auf zu leistende Hilfen. Hinzu kommen geplante Konjunkturbelebungsprogramme in Höhe von rund 7,3 Milliarden Euro für 2021.

Mehr interessante Themen

Welches Europa brauchen wir?

Kurz war der Traum vom geeinten Europa; der Glaube an ein regelbasiertes Miteinander im europäischen Haus, das mehr Wohlstand für alle produzieren würde, scheint passé. Die Visionen großer Europäer wie Jean Monnet oder Robert Schuman sind den Minderwertigkeitskomplexen kleiner Provinzpolitiker gewichen. Diese finden nicht mehr Freihandel und

Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute

Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula

Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!

Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.

Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc

Was die Preise in Österreich so aufbläht

Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.

Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig

Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).