Check-up!

- 22.07.2020

- Lesezeit ca. 3 min

Kapitel 10: Zwischenbilanz – Wie sind die österreichischen Corona-Hilfen zu beurteilen?

Arbeitsmarkt

Kurzarbeitsgeld: Österreich hat zur Absicherung der Kaufkraft der Arbeitnehmer eines der großzügigsten Modelle gewählt, die es weltweit gibt. Wer auf Kurzarbeit geschickt wird, kann mit bis zu 90 Prozent seines letzten Nettoeinkommens rechnen. Die Großzügigkeit der öffentlichen Hand steht aber seit Anbeginn im Konflikt mit der Effizienz der öffentlichen Bürokratie. Kurzarbeitsgeld können nur jene Unternehmen bezahlen, die über ausreichend Reserven verfügen. Denn die Löhne werden von den Betrieben weitergezahlt bzw. vorgestreckt, die öffentliche Hand hält die Unternehmen mit einer Zeitverzögerung von bis zu 60 Tagen schadlos. Nicht nur die Auszahlung der Gelder dauert lange, auch die Prüfung der Anträge verschlingt jede Menge Zeit. Was auch daran liegt, dass der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) als Kontrollinstanz fungieren.

Die Schweiz war hier deutlich schneller, die öffentlichen Gelder flossen sofort. Während das Arbeitsmarktservice (AMS) bereits mit 250.000 Anträgen in höchstem Maße gefordert war, hat die Schweiz innerhalb weniger Tage über eine Million Anträge abgewickelt. Und das ganz analog: Beamte aus anderen Bereichen wurden für die Abwicklung der Kurzarbeitsanträge abgestellt, ein für Österreich geradezu undenkbarer Vorgang. Ungeachtet dieser bürokratischen Schwierigkeiten war das Kurzarbeitsgeld zum Zeitpunkt des Lockdowns richtig und wichtig.

Kurzarbeit ist zwar teuer, volkswirtschaftlich betrachtet aber günstiger als großflächige Kündigungen. Zumal die großen Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) und IHS (Institut für Höhere Studien) zu Beginn der Krise noch von einer raschen Erholung ausgegangen waren, von einer sogenannten „V-förmigen“-Entwicklung (starker Absturz, starke Erholung). Mit Fortdauer der Krise zeigt sich allerdings, dass diese Erholung deutlich schleppender verlaufen wird als ursprünglich angenommen. Womit auch die Kurzarbeit zu hinterfragen ist, weil sie für den langfristigen Einsatz weder gedacht noch geeignet ist.

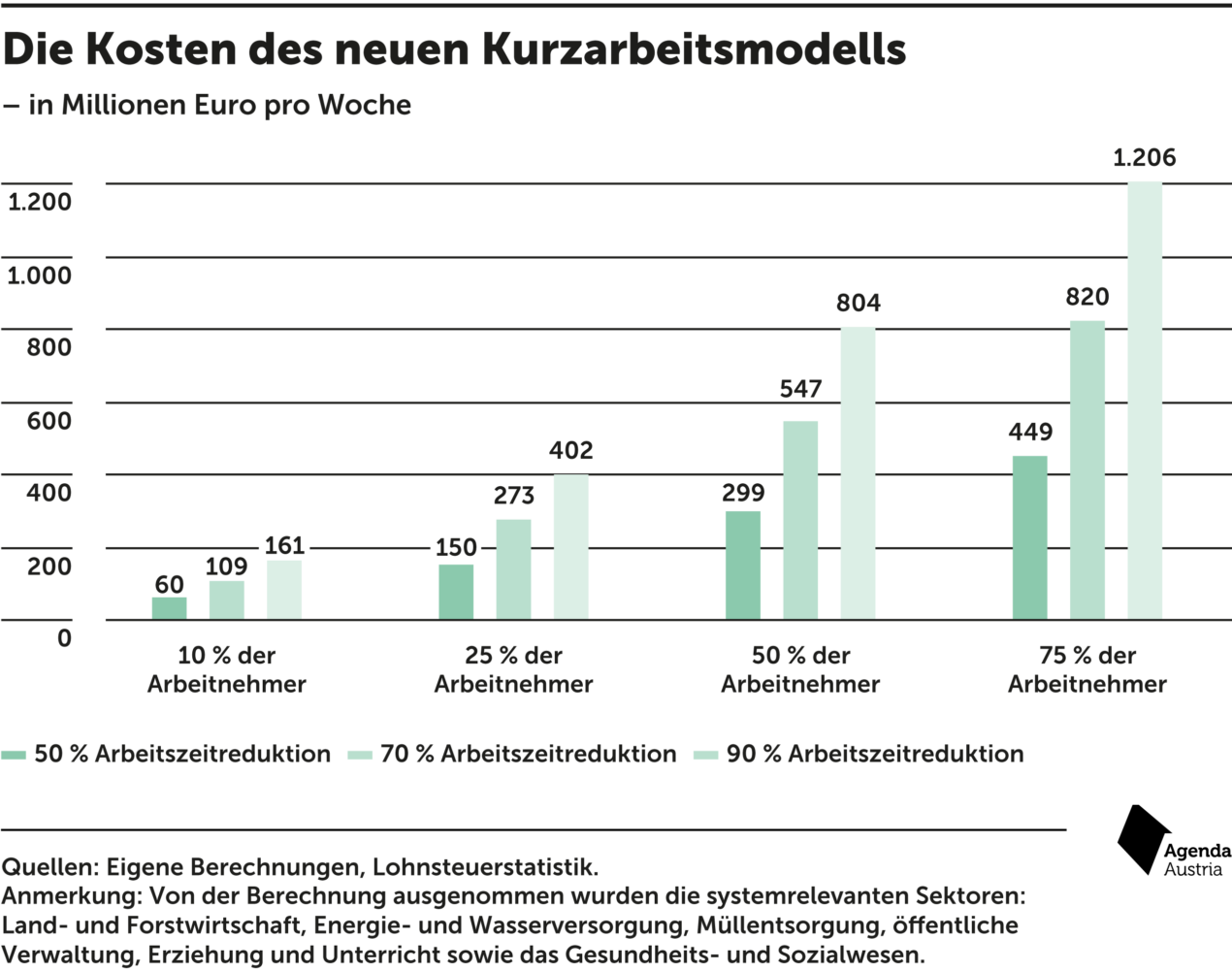

Abb. 2: 400 Millionen Euro sollen vorerst für die sogenannte „Corona-Kurzarbeit“ zur Verfügung stehen. Eine Grafik der Agenda Austria zeigt, was die Steuerzahler dieses Modell kosten wird.

Werden also zehn Prozent der Beschäftigten mit einer Arbeitsreduktion von 90 Prozent in Kurzarbeit geschickt, fallen für den Staat Kosten in Höhe von 161 Millionen Euro an – und zwar jede Woche. Sind es 75 Prozent der Beschäftigten mit einer Arbeitsreduktion von 50 Prozent, wären es wöchentlich schon 449 Millionen Euro. Mit anderen Worten: Die Kurzarbeit geht ordentlich ins (öffentliche) Geld. Das Modell sollte auslaufen bzw. modifiziert werden, um sogenannte Mitnahmeeffekte möglichst gering zu halten.

Damit sind jene Kosten gemeint, die aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit entstehen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken können, jedoch nicht, weil es eine wirkliche Notwendigkeit gibt. Die Kurzarbeit sollte an Attraktivität verlieren, um in der zweiten Phase einer möglichen Verlängerung leistungsgerechter zu werden. Künftig könnte nur noch eine Reduktion der Arbeitszeit von bis zu 50 Prozent ermöglicht werden statt wie bisher 90 Prozent. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Körperschaftsteuer nach der Krise für diejenigen Firmen zu reduzieren, die Kurzarbeit nicht in Anspruch genommen und Mitarbeiter nicht gekündigt haben. Gleichermaßen könnten auch Aufschläge für jene überlegt werden, die das Kurzarbeitsmodell länger als drei Monate nutzen. Kosten: bis zu zwölf Milliarden Euro laut Finanzministerium.

Arbeitslosenbonus: Die Regierung hat verkündet, allen Arbeitslosen, die aufgrund der Corona-Krise mindestens 60 Tage ohne Job waren, eine Einmalzahlung von 450 Euro zukommen zu lassen. Oppositionsparteien kritisierten diese Maßnahme als Almosen, vor allem vonseiten der SPÖ und ihr nahestehender Organisationen wird eine generelle Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Nettobezugs propagiert. Letzteres mit dem Argument, dass Arbeitslose deutlich schlechter gestellt seien als die Empfänger von Kurzarbeitsgeld, die bis zu 90 Prozent ihres letzten Nettobezugs erhalten.

Zweifellos richtig ist, dass Österreich zu Beginn der Arbeitslosigkeit ein im internationalen Vergleich eher niedriges Arbeitslosengeld bezahlt. Mit 55 Prozent des letzten Nettobezugs ist der Einkommensverlust für einen Durchschnittsverdiener beträchtlich. Übersehen wird in der Debatte, dass Österreich das Arbeitslosengeld de facto zeitlich unbegrenzt ausbezahlt. Nach zwölf Monaten geht es mit einem leichten Abschlag in die Notstandshilfe über, die ohne zeitliche Beschränkung verlängert werden kann. Ab 30 Monaten Arbeitslosigkeit erhält ein früherer Durchschnittsverdiener, der seinen Job verloren hat, deutlich mehr finanzielle Unterstützung als in allen vergleichbaren Wohlfahrtsstaaten. Eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes hätte somit langfristig enorme finanzielle Folgen, von fehlenden Anreizen für eine schnelle Jobsuche nicht zu reden.

Wir von der Agenda Austria plädieren ähnlich wie ÖGB und Arbeiterkammer (AK) für ein höheres Arbeitslosengeld – allerdings unter der Bedingung, dass es mit Fortdauer der Arbeitslosigkeit absinkt. Damit wäre einerseits der finanzielle Absturz mit dem Jobverlust in den ersten Monaten geringer – und andererseits dennoch ein Anreiz gegeben, sich rasch um einen Job zu bemühen und nicht in die Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen. Bestehende Studien zeigen ausnahmslos, dass nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit die Chancen auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt deutlich sinken. Und in Österreich war der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit schon vor Ausbruch der Corona-Krise das große Problem. Voraussetzung für eine Reform des Arbeitslosengeldes ist aber ein funktionierender Arbeitsmarkt. Diese Maßnahme sollte also erst im Aufschwung gesetzt werden. Wichtiger als die Subventionierung von Arbeitslosigkeit wären Anreize für mehr Beschäftigung. Die Senkung des Dienstgeberanteils zur Sozialversicherung (SV) bei neuen Einstellungen ist ein effektives Werkzeug, um mehr Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu erzeugen. Das kostet zwar Geld, ist aber günstiger als die Finanzierung von Arbeitslosigkeit. Würde man den Dienstgeberanteil der SV-Beiträge für Neueinstellungen für ein ganzes Jahr streichen, fehlten der öffentlichen Hand rund 2,1 Milliarden Euro. Eine höhere Arbeitslosigkeit würde aber bis zu vier Milliarden Euro kosten und darüber hinaus negative Langfristeffekte haben. Kosten: 250 Millionen Euro laut Finanzministerium.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah