Budgetanalyse: Wo bleiben die Strukturreformen?

- 13.10.2021

- Lesezeit ca. 2 min

Auszahlungen

Die Auszahlungen des Bundes werden im Jahr 2022 nach dem Rekordjahr 2021 nur knapp unter 100 Milliarden Euro liegen. Auch die Auszahlungen der Jahre 2023 bis 2025 werden weit oberhalb des Niveaus aus dem Jahr 2019 angesetzt. Budgetär scheint die Corona-Krise also noch lange nicht überwunden zu sein.

Verglichen mit den Kosten, die durch die Alterung der Gesellschaft auf den Fiskus zukommen, wirken sich die Belastungen der Pandemie allerdings bescheiden aus. Denn die stark steigenden Ausgaben aufgrund des demografischen Wandels führen dazu, dass sich eine immer größer werdende Lücke im Budget auftut, wenn nicht gegengesteuert wird. Wofür es keinerlei Anzeichen gibt. Strukturreformen suchen die Steuerzahler im Finanzrahmen bis 2025 vergeblich. Das ist brandgefährlich. Denn schon 2019 lagen die gesamtstaatlichen Ausgaben für Bildung, Pflege, Gesundheit und Pensionen laut Europäischer Kommission bei 26,7 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2030 werden sie jährlich bereits 29,1 Prozent ausmachen. Das ist ein Anstieg von 2,4 Prozentpunkten, in absoluten Zahlen entspricht das etwa zehn Milliarden Euro nach heutigem Geldwert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 5: Die Kosten der alternden Gesellschaft

Die staatlichen Kosten für Gesundheit werden dann rund 7,4 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, jene für Pensionen 15,1 Prozent und jene für die Pflege 2,2 Prozent. Um den Trend zu brechen und das Budget krisenfest zu machen, sind Strukturreformen in diesen Bereichen unumgänglich.

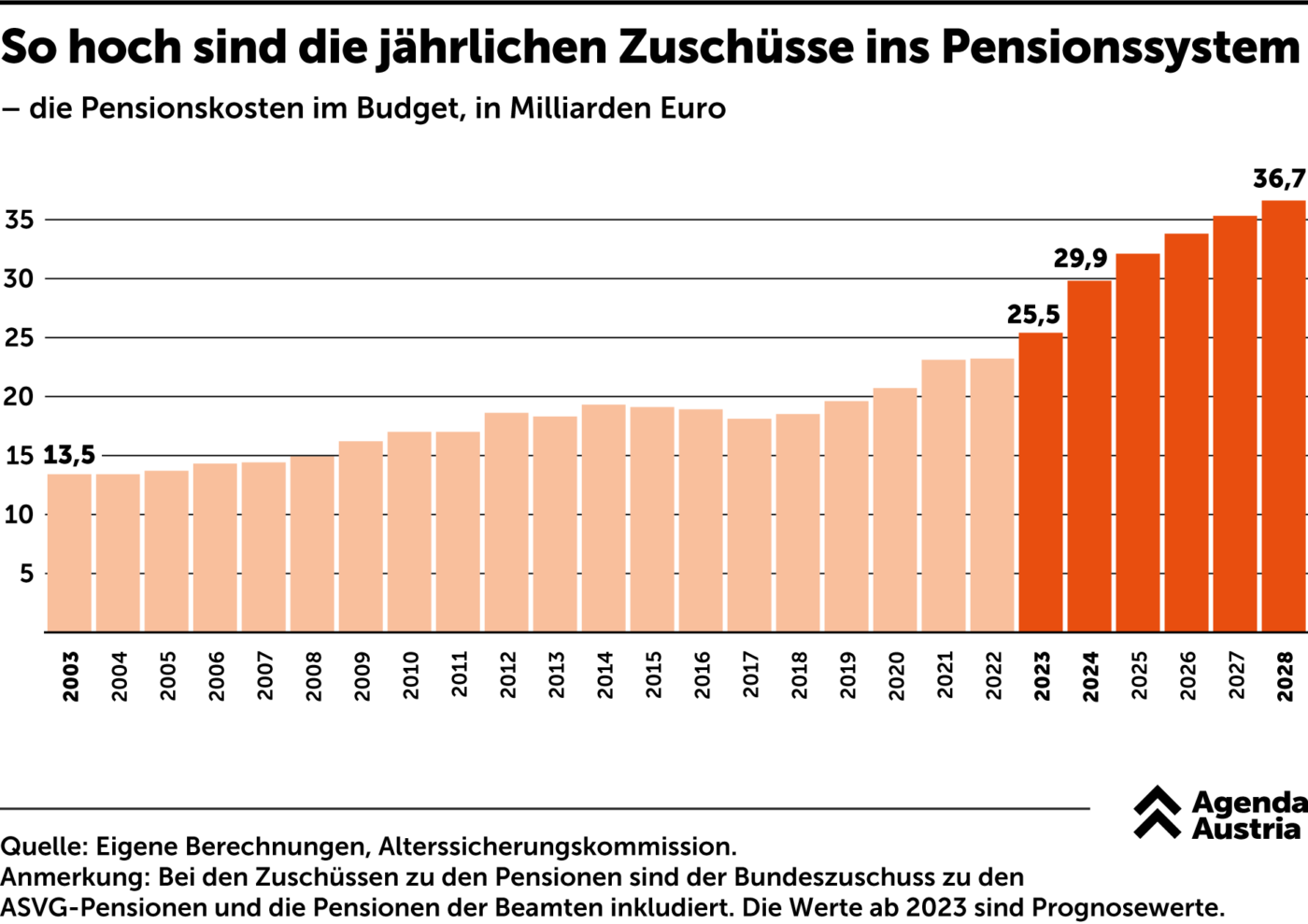

Die Ausgaben für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie durch den Bund werden im Budget des kommenden Jahres fast 48 Milliarden Euro ausmachen und damit rund 7,7 Milliarden Euro über dem Vorkrisenniveau liegen. Damit macht diese Rubrik mittlerweile fast die Hälfte des gesamten Bundesbudgets aus. Ursächlich dafür sind die Ausgaben für die ältere Bevölkerung. Das größte Problem auf der Ausgabenseite sind die nach wie vor stark steigenden Zuschüsse zu den Pensionen. Bereits im kommenden Jahr wird das Pensionsloch 23,2 Milliarden Euro betragen. Diese Summe muss aus dem Bundesbudget zugeschossen werden, um die klaffende Lücke aus den Einzahlungen der Aktiven und den Auszahlungen an die Pensionisten zu schließen. Budgetär gesehen ist das mehr als eine Corona-Krise pro Jahr. Allein hierfür verbraucht der Bund Ressourcen, die dem Großteil der Lohnsteuereinnahmen jedes Jahres entsprechen. In der Rede des Finanzministers kommen die wachsenden Zuschüsse für das Pensionssystem leider nicht vor. Dabei wird auch im kommenden Jahr wieder mehr Geld für die Ruhegehälter ehemaliger Beamter ausgegeben, als der Staat über die Bildung in die Zukunft unserer Kinder investiert.

Statt das gesetzliche Pensionsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, wurde mit der abermaligen außerordentlichen Erhöhung der Pensionen das budgetäre Problem vergrößert. Gerade auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung müssten Schritte in die Stabilität des Pensionssystems und des Versicherungsprinzips gesetzt werden, anstatt es weiter auszuhöhlen. Ein nachhaltiges Budget für kommende Generationen sieht jedenfalls anders aus.

Zu Hilfe kommt dem Finanzminister die Europäische Zentralbank (EZBDie Europäische Zentralbank (EZB; englisch European Central Bank, ECB; französisch Banque centrale européenne, BCE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). More). Die expansive Geldpolitik senkt trotz steigender Schulden die Zinszahlungen des Staates. Heuer gehen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr für den Schuldendienst des Bundes um knapp 400 Millionen Euro zurück. Auch 2022 wird mit einem erneuten Rückgang von 500 Millionen Euro gerechnet. Mussten vor zehn Jahren noch 7,1 Milliarden Euro für die Bezahlung der Zinsen ausgegeben werden, wird der jährliche Aufwand bis 2022 auf 3,1 Milliarden Euro gesunken sein. Trotz eines exorbitanten Anstiegs der Verschuldung im gleichen Zeitraum zahlt der Bund also rund vier Milliarden Euro pro Jahr weniger für den Zinsendienst.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah