Die Arbeitnehmer hätten sich deutlich mehr verdient

- 17.07.2020

- Lesezeit ca. 3 min

Die hohen Abgaben auf Arbeitseinkommen hemmen das Wachstum.

Von jedem Euro, den ein Durchschnittsverdiener in Österreich erwirtschaftet, landen 48 Cent gleich beim Staat. Das ist der Preis, den wir für die vielen verschiedenen staatlichen Leistungen zahlen. Damit finanzieren wir den Sozialstaat, bauen Straßen, Schulen und Krankenhäuser. Das sind natürlich sehr wichtige Funktionen des Staates.

Aber Steuern sind kein Selbstzweck. Ein teurer Staat ist nicht automatisch ein besserer. Was Befürworter hoher Abgaben gern verschweigen: Steuergelder fließen auch in andere Bereiche – und versickern dort: in Doppelt- und Dreifachförderungen, in Luxuspensionen und in zu hohen Beratungshonoraren.

Vieles weiß man auch nicht so genau, denn Transparenz wird hauptsächlich beim Steuerzahler eingefordert, der unter Generalverdacht der Hinterziehung steht. Kontrollen darüber, wie sinnvoll der Staat denn mit dem Geld umgeht, sind selten und politisch nicht gern gesehen. Daten dazu gibt es kaum.

Auch in anderen Ländern Europas – in Dänemark, den Niederlanden oder Schweden – gibt es Straßen, Schulen oder Krankenhäuser. Diese Länder verfügen auch über gut ausgebaute Sozialstaaten. Gleichzeitig bleibt den Arbeitnehmern dort deutlich mehr von ihrer erwirtschafteten Leistung als hierzulande.

Schweden, Dänen bleibt mehr

So hätte der österreichische Durchschnittsverdiener im schwedischen System rund 240 Euro und im dänischen sogar über 615 Euro mehr pro Monat zur Verfügung. Die Senkung des Eingangssteuersatzes ist also ein wichtiger, aber eben auch nur kleiner und erster Schritt in die richtige Richtung.

Selbst wenn man berücksichtigt, dass bereits unter der Vorgängerregierung mit dem Familienbonus zusätzliche Entlastungen durchgeführt wurden, bleiben die Abgaben weiterhin hoch. Auch dann bekäme eine dänische Familie mit zwei Kindern mit 875 Euro pro Monat weiterhin deutlich mehr als eine österreichische.

Schleichende Steuererhöhung

Für eine Arbeitsbelastung, die dem EU-Durchschnitt entspräche, wäre heute in Österreich eine dauerhafte Entlastung im Ausmaß von rund neun Milliarden Euro notwendig.

Einer der Gründe dafür liegt in der kalten Progression. Diese schleichende Steuererhöhung erlaubt es den Regierenden, alle paar Jahre die „größte Steuerreform aller Zeiten“ zu beschließen und gleichzeitig weiter zu den Höchststeuerländern zu gehören.

Die kalte Progression entsteht dadurch, dass die Löhne in Österreich oft mit den steigenden Preisen mitwachsen, gleichzeitig das Steuersystem aber nicht angepasst wird. So zahlen wir selbst dann höhere Steuern, wenn wir uns im Supermarkt gar nichts mehr leisten können. Der unangenehme Effekt: Bereits wenige Jahre nach der Steuersenkung zahlen die Arbeitnehmer wieder höhere Steuern als davor.

Hohe Abgaben auf Arbeitseinkommen hemmen das Wachstum, welches bei der Bekämpfung der Coronakrise eine große Rolle spielt. Zudem erschweren hohe Abgaben die Entstehung neuer Jobs. Selbst für jenen Teil der Arbeitnehmer im unteren Lohnsegment, der von der Lohnsteuer befreit ist, wirken sich besonders die hohen Sozialversicherungsabgaben negativ aus.

Eine Reform, die ihren Namen verdient, sollte aber nicht nur einmalig die Steuerlast dämpfen, sondern auch die kalte Progression dauerhaft abschaffen und das Steuersystem vereinfachen. Nach Bewältigung der Gesundheitskrise muss eine echte Reform ganz oben auf der politischen Tagesordnung stehen.

Gastkommentar von Dénes Kucsera in „Der Presse“ (16.07.2020)

Mehr interessante Themen

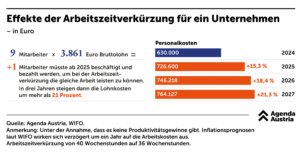

Was eine Arbeitszeitverkürzung kosten würde

Die Arbeiterkammer forderte jüngst eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auf 36 Wochenstunden. Arbeitnehmer mit 40 Wochenstunden müssten um 11,1 Prozent produktiver werden, Arbeitnehmer mit 38,5 Wochenstunden müssten ihre Produktivität um rund 7 Prozent steigern. „Solche Produktivitätssteigerungen sind einfach unrealistisch“

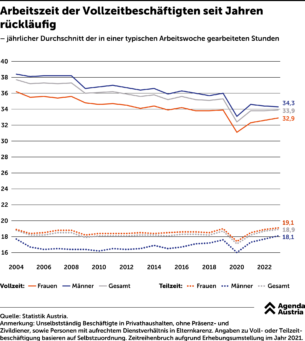

Wie kurz Vollzeit inzwischen ist

Die Diskussionen rund um die gesetzliche Arbeitszeit reißen nicht ab. Während die einen auf eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich pochen, argumentieren die anderen mit einer Ausweitung der gesetzlichen Vollarbeitszeit. Währenddessen nehmen die tatsächlich durchschnittlich pro Woche geleisteten Arbeitsstunden in Österreich immer weiter

Der Westen sucht, was der Osten hat

der Arbeitskräftemangel erfasst eine Branche nach der anderen. Unternehmen in ganz Österreich suchen händeringend nach Personal. Ganz Österreich? Nein, eine Stadt im Osten Österreichs widersetzt sich dem unbeugsamen Trend, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

Die wenigsten Österreicher wollen mehr arbeiten

Die Beschäftigten sind mehrheitlich zufrieden mit ihrem Arbeitsausmaß. Nur 15,8 Prozent der Männer und lediglich 14,1 Prozent der Frauen in Teilzeitjobs würden gerne länger arbeiten. Gleichzeitig würden jede vierte Frau und jeder fünfte Mann in Vollzeit gerne kürzertreten.

Mehr Arbeitnehmer, weniger Arbeitsstunden

Noch vor der Pandemie haben sich die Zahlen der Arbeitnehmer und der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden synchron entwickelt: Mehr Arbeitnehmer, mehr Arbeitsstunden, weniger Arbeitnehmer, weniger geleistete Arbeitsstunden. Seit der Pandemie gilt das nicht mehr in diesem Ausmaß: Während aktuell zwar eine Rekordzahl an Personen einer beruflichen T

Was die 4-Tage-Woche ab 2024 kosten würde

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Politisch sowie emotional lässt diese Idee regelmäßig die Wogen hochgehen, doch dieser Tage noch ein bisschen mehr.