Zu lang in Kurzarbeit

- 11.06.2021

- Lesezeit ca. 3 min

Die Kurzarbeit war das richtige Mittel in der Pandemie. Im Aufschwung gibt es bessere Programme.

Zu Wochenbeginn wurde die Kurzarbeit um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Neu ist, dass sich nun tatsächlich erste Schritte des Ausstiegs andeuten. Nur für weiterhin besonders von der Pandemie betroffene Betriebe soll die aktuelle Regelung noch bis Jahresende gelten. Für alle anderen steigt die Mindestarbeitszeit. Ein Teil des Gehalts für jene Stunden, die nicht gearbeitet werden, muss nun vom Arbeitgeber getragen werden. Zukünftig werden also nur mehr 85 Prozent der Kurzarbeit vom Steuerzahler finanziert. Zumindest für den Arbeitgeber ein Anreiz, möglichst wenig Arbeiten zu lassen. Verpasst wurde, dass es sich weiterhin nicht lohnt, mehr zu arbeiten. Jemand, der 80 Prozent arbeitet und zu 20 Prozent in Kurzarbeit ist, muss mehr verdienen als jemand, der zu 50 Prozent in Kurzarbeit ist.

Aber brauchen wir die Kurzarbeit wirklich noch so lange? Die rechtlichen Beschränkungen werden dieser Tage wieder weniger. Die Temperaturen steigen und die Straßen, Cafés und Einkaufszentren füllen sich wieder mit Kundschaft. Nach der langen Krise beginnt nun der Aufschwung. Die Weltbank erwartet heuer weltweit das stärkste Wachstum seit 80 Jahren. Das schlägt sich auch am Arbeitsmarkt wieder. Ende Mai waren fast 400.000 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. Das sind gut 40.000 Arbeitslose und rund 3.000 Schulungsteilnehmer weniger als noch im Vormonat. Bis die Zahl der Arbeitslosen auf Vor-Corona-Niveau ist, wird es mindestens bis ins Jahr 2023 dauern.

Inaktivität subventionieren

Noch sind rund 300.000 Personen in Kurzarbeit. Viele werden in den kommenden Wochen und Monaten wieder zur Normalarbeitszeit zurückkehren. Doch jede Krise bringt auch Veränderungen mit sich. So hat die Digitalisierung während der Pandemie unsere Arbeitsweise verändert. Vieles davon wird bleiben und wir werden nicht in eine Welt, wie sie vor Corona war, zurückkehren. Nutzen werden die Kurzarbeit im Aufschwung im Wesentlichen jene, für die es noch keine Normalität gibt, und jene, für die diese nie kommen wird.

Die Subventionierung der Inaktivität ist nicht nur aussichtslos und teuer für den Steuerzahler. Die Kurzarbeit hält auch an Strukturen fest, die keine Zukunft haben. Sie bremst den Wandel und damit auch die wirtschaftliche Erholung selbst. In der einen Branche fehlt den Beschäftigten die Arbeit, in anderen fehlt es den Betrieben an Personal.

Klar ist, dass der Arbeitsmarkt auch im Aufschwung nicht sofort das Vorkrisenniveau erreichen wird. Die Politik ist gut beraten, hier Maßnahmen zu setzen, damit die Menschen, rasch wieder in Beschäftigung kommen und nicht zu lange in Arbeitslosigkeit verweilen. Besser ginge dies allerdings durch die Förderung von Arbeit und nicht durch Förderung der Inaktivität. Der Staat kann Beschäftigung und Strukturwandel besser fördern, wenn die Menschen besser geschult werden und finanzielle Anreize für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gesetzt werden. Als Instrument zum Durchtauchen der Krise war und ist sie richtig und wichtig. Im Aufschwung braucht es einen neuen Fokus.

Die Frage ist also, wann die Politik den kalten Entzug einläutet. Beliebt machen wird sie sich damit weder bei Arbeitgebern noch Arbeitnehmern. Die Regierung steht aber in der Verantwortung das Richtige und nicht immer das populäre zu tun.

Kolumne von Denes Kucsera für “Die Presse” (11.06.2021).

Mehr interessante Themen

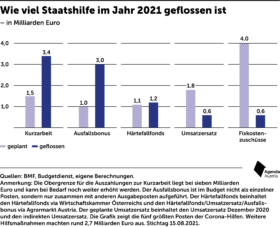

Corona-Hilfen: So viel Staatsgeld ist 2021 geflossen

Mehr als 11,5 Milliarden Euro an Corona-Hilfen wurden 2021 von der Bundesregierung (Stichtag 15. August) ausgezahlt. Allein auf die fünf größten Posten (Kurzarbeit, Ausfallsbonus, Härtefallfonds, Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss) entfielen 8,8 Milliarden Euro. Auf der einen Seite wurde bei Kurzarbeit und Ausfallsbonus schon jetzt deutlich

El Salvador setzt auf Bitcoin: Was steckt dahinter? Und wer?

Erstmals will ein Staat Bitcoin als Währung zulassen. Was das bedeutet. Und welche Rolle US-Unternehmer Jack Mallers dabei spielt.

Ein Hoch dem Sozialstaat

Der Sozialstaat hat den größten Stresstest der Nachkriegszeit bestanden. Umso mehr sollten staatliche Hilfsprogramme nun rasch zurückgefahren werden.

Wie der Sozialstaat das Schlimmste verhindert hat

Die Corona-Krise hat Österreichs Wirtschaft im Jahr 2020 massiv schrumpfen lassen. Ohne die Hilfsprogramme wäre die Wirtschaft jedoch noch stärker eingebrochen. Eines der wichtigsten Mittel in der Krise: die Corona-Kurzarbeit. Wie Kurzarbeit und andere Programme in der Krise gewirkt haben, erfahren Sie in folgender Publikation.

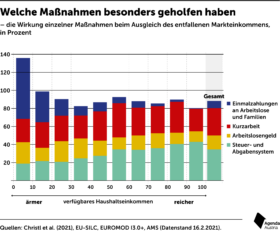

Diese Maßnahmen haben besonders gut gewirkt

Je nach Situation am Arbeitsmarkt, Betroffenheit durch die Krise und Familiensituation wirken die öffentlichen Hilfen unterschiedlich stark. So konnte die Kurzarbeit besonders im mittleren Einkommenssegment, also mit einem Jahresbruttoeinkommen für einen Singlehaushalt zwischen rund 37.800 und 49.500 Euro, Verluste ausgleichen. Die Corona-Kurzarb

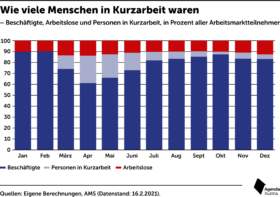

So viele Menschen waren in Kurzarbeit

Besonders zu Beginn der Corona-Krise im März und April waren viele Personen in Kurzarbeit. Ab dem Sommer erholte sich die Wirtschaft wieder, also ging auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit zurück. Zum Jahresende hin stieg der Anteil der Menschen in Kurzarbeit, nicht zuletzt aufgrund des abermaligen Lockdowns, wieder leicht an.