Ein Hoch dem Sozialstaat

- 07.06.2021

- Lesezeit ca. 3 min

Der Sozialstaat hat den größten Stresstest der Nachkriegszeit bestanden. Umso mehr sollten staatliche Hilfsprogramme nun rasch zurückgefahren werden.

In der Stunde der Krise waren plötzlich alle Keynesianer. Kaum jemand, der dafür argumentiert hätte, der wegbrechenden Nachfrage freien Lauf zu lassen. Auch wir von der Agenda Austria nicht, die ja bei zahllosen Freunden der staatlichen Intervention im Ruf stehen, dem gewissenlosen Nachtwächterstaat das Wort zu reden. Alle hatten die zentralen Lehren aus der schweren Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre gezogen und für das Öffnen der Geldschleusen plädiert. Wann, wenn nicht in einer globalen Pandemie?

Und so flossen die staatlichen Milliarden, als gäbe es kein Morgen mehr. Einerseits, um die Liquidität in den behördlich geschlossenen Unternehmen zu sichern. Andererseits, um über die Kurzarbeit die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhalten. Allein sieben Milliarden Euro wurden für die Kurzarbeit sowie für Sonderzahlungen an Arbeitslose und Familien ausgegeben.

In ihrer neuesten Arbeit konnten die Volkswirte der Agenda Austria berechnen, ob die Hilfen angekommen sind und treffsicher waren. Das Ergebnis: Ohne die Leistungen des Sozialstaats wären die Einkommen der heimischen Haushalte im Durchschnitt um zehn Prozent gesunken. Mithilfe der staatlichen Hilfspakete wurden die Einkommensverluste auf rund ein Prozent reduziert. Am stärksten getroffen wurde der gehobene Mittelstand, der knapp zwei Prozent seines Einkommens verlor. Das einkommensschwächste Zehntel der Bevölkerung hatte im Krisenjahr hingegen mehr Geld zur Verfügung als vorher. Dafür verantwortlich: die Sonderzahlungen für Arbeitslose und Familien.

Das Ziel kann auch nicht sein, alle von der Krise Betroffenen dauerhaft von der Solidargemeinschaft alimentieren zu lassen. Vielmehr muss sich das Aufsperren von Betrieben wieder lohnen. Genauso wie die Rückkehr zur Vollzeit-Tätigkeit. Beides ist nicht der Fall. Für viele Unternehmen ist es wirtschaftlich besser, den Geschäftsbetrieb einzuschränken.

Und für Arbeitnehmer ergibt es derzeit keinen Unterschied, ob sie zu 40, 60 oder 80 Prozent in Kurzarbeit sind. Sie bekommen am Ende des Monats denselben Nettolohn überwiesen. Für Arbeitnehmer heißt das: Je kürzer sie arbeiten, desto höher ist die Freizeit bei gleichem Lohn. Und Arbeitgeber wissen: Je stärker die Stundenreduktion, desto höher ist der staatliche Anteil an den Lohnkosten. Wer 70 Prozent arbeitet und zu 30 Prozent in Kurzarbeit ist, sollte aber mehr verdienen als jemand, der zu 70 Prozent in Kurzarbeit ist und nur zu 30 Prozent arbeitet. Kurzarbeitsgeld sollte nur noch für die ausgefallenen Stunden bezahlt werden und spätestens gegen Ende des Jahres ganz auslaufen.

Der Ausstieg der öffentlichen Hand aus den großzügigen Wirtschaftshilfen wird für zahlreiche Unternehmen harte Folgen haben, keine Frage. Aber was wäre denn die Alternative? Zeitlich unbeschränkte staatliche Hilfszahlungen? So lange, bis der Flugbetrieb wieder auf Vorkrisenniveau zurückkehrt und das Konsumverhalten wieder hoch genug ist? Wohl kaum. Das würde die Produktivität der gesamten Volkswirtschaft nach unten ziehen, so wie das in Italien seit Jahrzehnten zu beobachten ist.

Der Sozialstaat kann nicht alle Betriebe und Arbeitnehmer vor den unerfreulichen Folgen von Wachstumseinbrüchen schützen. Diese Aufgabe kann die Allgemeinheit nur in Zeiten schwerer Schocks übernehmen – also dann, wenn plötzlich alle (vorübergehend) zu Keynesianern werden.

Kolumne von Franz Schellhorn für “Profil” (07.06.2021).

Mehr interessante Themen

Österreich an der Spitze bei den Sozialausgaben

Alle reden über das Sparen. Aber natürlich vor allem darüber, wo man den Rotstift nicht ansetzen darf. Unter keinen Umständen geht es zum Beispiel im Sozialbudget.

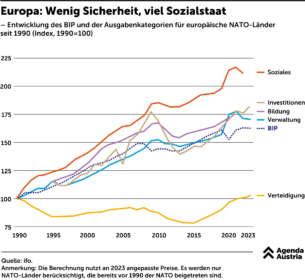

Europa: Wenig Sicherheit, viel Sozialstaat

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt die europäischen NATO-Staaten in finanzielle Nöte. Der wiedergewählte US-Präsident drängt die Europäer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Erster Adressat für diese Botschaft ist Deutschland, das sich eigenen Angaben zufolge nur zwei Tage verteidigen kann, bevor der größten Volkswirtschaft E

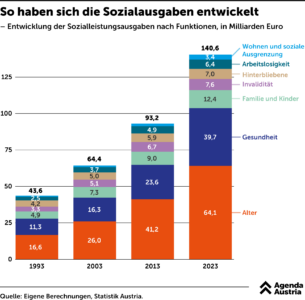

So haben sich die Sozialausgaben entwickelt

Um unser Sozialversicherungssystem werden wir vielerorts beneidet – der Staat garantiert unter anderem eine Mindestsicherung, eine Mindestpension (die höher ist als die Durchschnittspension in anderen Ländern Europas) und eine Arbeitslosenunterstützung, die dauerhaft bezogen werden kann. Dazu kommt noch eine Fülle anderer Wohltaten wie etwa d

Entwicklung der Pflegekosten in Österreich

Enorme Kosten werden bald mit der Pflege auf den Staat zukommen. Die Zahl der über 75-Jährigen wird von derzeit rund 900.000 auf über 1,6 Millionen im Jahr 2050 steigen. Die preisbereinigten Kosten für die Pflege so vieler alter Menschen – gemessen als Anteil am BIP – dürften sich bis 2050 in etwa verdoppeln.

Entwicklung der Sozialquote in Österreich

Betrugen die Staatsausgaben 2019 noch unter 49 Prozent des BIP, schossen sie im Folgejahr auf fast 57 Prozent.

Wie wir das Sozialsystem finanzierbar halten

Der Sozialstaat ist eine Errungenschaft, um die uns viele Menschen auf der Welt beneiden – aber auch eine finanzielle Belastung, die sich immer schwerer stemmen lässt. Die nächste Regierung wird um Sparmaßnahmen nicht herumkommen, wenn das System zukunftsfit bleiben soll. Für die Bürger muss das nicht unbedingt Verschlechterungen mit sich br