Was an Pikettys Thesen dran ist – und was nicht

- 09.10.2014

- Lesezeit ca. 3 min

Eine bedeutende Datensammlung, die keine schlüssigen Argumente für Reichensteuern liefert.

Nun liegt es auch auf Deutsch vor: “Das Kapital im 21. Jahrhundert” von Thomas Piketty, jenes Buch, das in den USA und von dort nach Europa ausstrahlend für ein ökonomisches Werk ungewöhnlich viel Medienaufmerksamkeit bekam. Ironischerweise sogar im Magazin “Vanity Fair”, das im Allgemeinen über die Reichen und Schönen berichtet. Dort wurde die Forderung des französischen Ökonomen, hohe Einkommen bis zu 80 Prozent und Vermögenssubstanz bis zu zwei Prozent zu besteuern gar nicht einmal ungnädig aufgenommen. Anders sei, so Piketty, der immer ungleicheren und ungerechteren Verteilung des Vermögens nicht beizukommen. Allein das zeigt, dass Thomas Piketty den Nerv der Zeit getroffen hat – was einer der Gründe für den Erfolg des Buches ist.

Unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Hanno Lorenz hat bereits die englische Ausgabe aufmerksam gelesen und fand eine sehr gute Übersicht über die Vermögensentwicklung und -verteilung in mehreren Ländern. Er ist dabei aber auch über ein paar Punkte gestolpert, die Fragen aufwerfen. Soll sein, dass der Franzose die verschiedensten Formen von Kapital – Land, Maschinen, Aktien… – in seiner beeindruckenden Datensammlung in einen Topf wirft. Problematischer wird es schon, wenn Piketty Kapital und Reichtum gleichsetzt. Als ob es zwischen einem Kleinunternehmer, dessen Maschinen einen gewissen Wert haben, und den millionenschweren Gordon Geckos von der Wall Street keinen Unterschied gäbe.

Das Kernargument von Thomas Piketty lautet: Renditen aus Kapital wüchsen schneller als die Wirtschaft, daher konzentriere sich ein immer größerer Teil des Vermögens in immer weniger Händen. Diese Erkenntnis ist allerdings nicht neu, und vor allem ist sie keine tragfähige Grundlage für Pikettys Steuerpläne.

Denn die Schlussfolgerungen des Franzosen, die er aus der Vergangenheit für die Zukunft zieht, beruhen kaum auf den vorher gelieferten Daten und sind auch noch aus anderen Gründen sehr zweifelhaft. So ignoriert er völlig, dass die Überalterung dazu führen wird, dass Arbeit knapper und damit teurer werden wird – also im Vergleich zur Kapitalrendite “aufholen” wird. Außerdem geht Piketty davon aus, dass Vermögen immer in den gleichen Händen bleibt. Schon der Abstieg der reichen Kaufmannsfamilie Buddenbrook bei Thomas Mann zeigt anekdotisch das Gleiche wie ein Blick in die Forbes-Liste: Vermögen wechselt über die Zeit den Besitzer.

Gänzlich außer Acht lässt Piketty, dass ein tiefer Griff in die Taschen der Reichen nicht nur diesen schadet, sondern allen. Eine Studie der Tax Foundation hat für die USA errechnet, um wieviel nur bei Pikettys geplanter Einkommensteuer der Kapitalstock und das BIP sinken und wieviele Arbeitsplätze verloren gehen würden. Unterm Strich verlöre die Mittel- und Unterschicht drei Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Eine Steuer auf Vermögenssubstanz würde den Schaden noch erhöhen.

Kurz und gut: Thomas Piketty hat ein Buch über Umverteilung geschrieben, aber nicht über die Schaffung von Wohlstand. Was wir nun kurz zusammengefasst haben, können Sie aber HIER genauer nachlesen. Damit Sie für weitere Piketty-Diskussionen gut gerüstet sind.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Ihre

Agenda Austria

Mehr interessante Themen

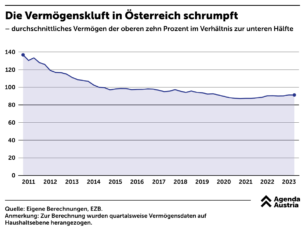

Vermögen: Die Ungleichheit sinkt

Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. So lauten die gängigen Schlagzeilen. Die kürzlich veröffentlichten „Distributional Wealth Accounts“ der EZB, eine Datenbank, die Vermögensdaten endlich analysierbar macht, zeigen aber ein anderes Bild. Seit dem Jahr 2011 hat sich die Vermögensungleichheit in Österreich reduziert, w

Ist ihr Chef auch schon im Urlaub?

Alljährlich beginnt für die Arbeiterkammer der Jänner mit dem so genannten „Fat Cat Day“. Dabei handelt es sich um eine fragwürdige Berechnung, die zeigen soll, dass unsere Firmenchefs zu viel verdienen. Was Arbeitnehmervertreter gegen flauschige Haustiere haben, wenn diese wohlgenährt ihr Dasein fristen, bleibt eines der großen Rätsel d

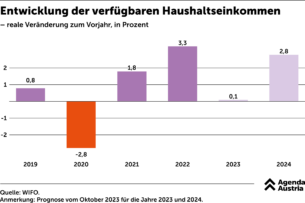

Die Republik der verarmten

Die Inflation ist besonders deswegen so schädlich, weil sie ärmere Haushalte stärker trifft. Deswegen wurde auch jahrelang davor gewarnt. Als sie dann schlussendlich kam, blieb der Regierung nur mehr, den Bedürftigen zu helfen, diese schwere Phase zu überstehen. Trotz Rekordinflation ist es aber gelungen, die Kaufkraft der Bevölkerung zu erh

Die Gratis-Republik

Österreich hat den großzügigsten Sozialstaat der Welt. Dennoch hungern laut SPÖ die Kinder. Irgendwas läuft hier grundlegend falsch.

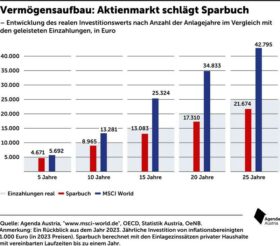

Mit Aktien Vermögen aufbauen statt mit dem Sparbuch davon träumen

In Österreich ist es mittlerweile schwierig, sich aus eigener Kraft ein Vermögen aufzubauen. Das liegt auch daran, dass Sparformen wie Sparbuch oder Lebensversicherung – die beliebtesten Anlageformen der Österreicher – kaum Ertrag abwerfen.

Der Maler streicht an, der Staat streicht ein

Wer sich für 400.000 Euro eine Wohnung kauft, muss in Summe 808.000 an den Staat abliefern. Und wir wundern uns, dass kaum noch jemand arbeiten will.