Rette sich, wer kann: Die SPÖ spielt wieder Monopoly

- 09.07.2022

- Lesezeit ca. 4 min

Die Stadt Wien finanziert eine notleidende Bäckerei und einen Escape Room mit Geld, das sie nicht hat und das die Bürger zurückzahlen müssen.

Bruno Kreisky wäre mächtig stolz: Die Stadt Wien hat sich an weiteren fünf Unternehmen beteiligt, deren Zukunftsaussichten alles andere als rosig sind. Darunter das Café Aumann in Währing, ein persisches Restaurant in der Josefstadt, ein „Escape-Room“ im 2. Bezirk, Schiebel Antriebstechnik sowie die Holzofenbäckerei Gragger. Letztere ist vermutlich den meisten Wienern ein Begriff. Sie unterhält sieben Standorte in der Hauptstadt, zudem betreibt Inhaber Helmut Gragger gemeinsam mit dem ehemaligen Gemeinderat Christoph Chorherr eine gemeinsame Bäckerei. Auch die Berliner Bäckerei der Köchin und grünen EU-Parlamentarierin Sarah Wiener zählt zu den Kunden. Das ist schön. Weniger schön ist, dass die Wiener Bürger das Unternehmen nun gemeinsam mit vier anderen retten müssen. Und das alles nachdem die Republik die heimische Wirtschaft großzügigst mit Corona-Hilfen versorgt hat.

Die Stadt Wien beteuert, dass nicht jene Unternehmen ins Trockene gebracht werden, die über die besten politischen Connections ins Rathaus verfügen. Sondern jene, die aufgrund der Pandemie kurzfristig Geld brauchen, volkswirtschaftlich relevant und ein bedeutender Arbeitgeber sind. Das Engagement sei auch nur vorübergehend. Versprochen! Mittlerweile hat sich die Stadt mit knapp 15 Millionen Euro an 32 Unternehmen beteiligt. Die Glücklichen kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – vom Schmuckhersteller über den Schmiermittelproduzenten bis hin zum Beisl ums Eck ist alles dabei. Nur eines haben alle „Geretteten“ gemeinsam: Sie brauchen Geld. Das ist angesichts der Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie nicht weiter verwunderlich. Etwas überraschender ist schon die offensichtlich hohe volkswirtschaftliche Relevanz eines „Escape Rooms“. Oder der Umstand, dass Covid einer Bäckerei so schwer zusetzen konnte. Wenn in den vergangenen zwei Jahren etwas verkauft wurde, dann wohl Brot.

Besser wirtschaftende Unternehmen wie Joseph Brot oder Öfferl werden sich zurecht fragen, warum ein weniger erfolgreicher Konkurrent nun mit Steuergeld aufgefangen wird. Während sie selbst ihre Betriebe auf Kurs halten konnten. Dieselbe Frage sollten sich auch die Bürger Wiens stellen. Zumal das in ihrem Namen zugeschossene „Eigenkapital“ kein eigenes, sondern ein durch und durch fremdes ist. Die Stadt Wien hat nämlich keinen prall gefüllten Geldspeicher, den sie in guten Zeiten gefüllt hätte, um später angeschlagene Unternehmen über Wasser zu halten. Ganz im Gegenteil. Das Stadtbudget ist schwer defizitär, die Schulden belaufen sich auf neun Milliarden Euro, allein im Vorjahr sind weitere 1,3 Milliarden Euro dazugekommen. Jetzt leiht sich die Stadt Geld, um sich an Unternehmen zu beteiligen, von deren Geschäft die Politik in etwa so viel versteht wie Bürgermeister Ludwig vom Skispringen.

Dabei war es doch die SPÖ, die stets am lautesten protestierte, wenn Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert werden sollten. Jetzt tun die Genossen selbst genau das. Wurde gestern noch die Überförderung heimischer Unternehmen gegeißelt, sind staatliche Wirtschaftshilfen für ein paar Auserwählte heute offensichtlich opportun. Aber es wäre unfair, allein die SPÖ für diese Art der gestrigen Politik zu kritisieren, wenn selbst der liberale Koalitionspartner an der dreisten Ausweitung des staatlichen Einflusses auf die Wiener Wirtschaft nicht das Geringste auszusetzen hat. Nicht einmal der leiseste Hauch des politischen Protests war zu vernehmen. So einen devoten Koalitionspartner findet man nicht alle Tage.

Die Forderung nach immer heftigeren Staatseingriffen scheint ohnehin zum Leitmotiv der heimischen Innenpolitik geworden zu sein. Neben den Grünen halten auch die Freiheitlichen die Kollektivierung österreichischer Unternehmen seit Jahren für eine reizvolle Idee, während die ÖVP mit sinnbefreiten Leerstandsabgaben in das Wohnungseigentum der Bürger eingreift. „Mehr privat, weniger Staat“, das politische Lebensthema von Wolfgang Schüssel, scheint ein ganz großes Missverständnis gewesen zu sein, das es nun zu korrigieren gilt. Vergessen sind die bitteren Erfahrungen mit der Verstaatlichten Industrie aus den späten 1980er Jahren. Aber diese werden wohl bald wieder zur teuren Realität werden.

Kolumne von Franz Schellhorn, “Die Presse” (09.07.2022).

Mehr interessante Themen

Gemeindefinanzen: Überschuss war gestern, jetzt regiert das Defizit

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Defizite der Gemeinden und Wiens deutlich gestiegen, lediglich unterbrochen von einer kurzen Verschnaufpause.

Steigende Personalkosten in den Gemeinden

Ein wesentliches Problem der Gemeindefinanzen sind die immer höher werdenden Personalkosten.

Corona geht, die Förderungen bleiben

Die ÖVP möchte bei den Förderungen den Rotstift ansetzen. Laut Eurostat flossen 2023 rund 33 Milliarden Euro oder 6,9 Prozent des BIP in Förderungen, während der EU-Durchschnitt bei 6,3 Prozent liegt. Vor der Pandemie lag die Förderquote in Österreich bei rund fünf Prozent, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Allein im Jahr 2023 h

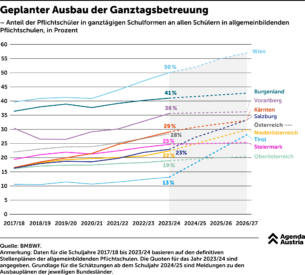

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

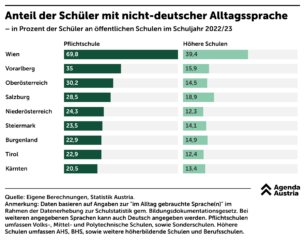

Wo Deutsch am Schulhof zur Fremdsprache wird

Für 70 Prozent der Wiener Schüler ist Deutsch nicht die Alltagssprache.

Der Westen sucht, was der Osten hat

der Arbeitskräftemangel erfasst eine Branche nach der anderen. Unternehmen in ganz Österreich suchen händeringend nach Personal. Ganz Österreich? Nein, eine Stadt im Osten Österreichs widersetzt sich dem unbeugsamen Trend, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.