Theoretische Betrachtung

- 16.02.2017

- Lesezeit ca. 1 min

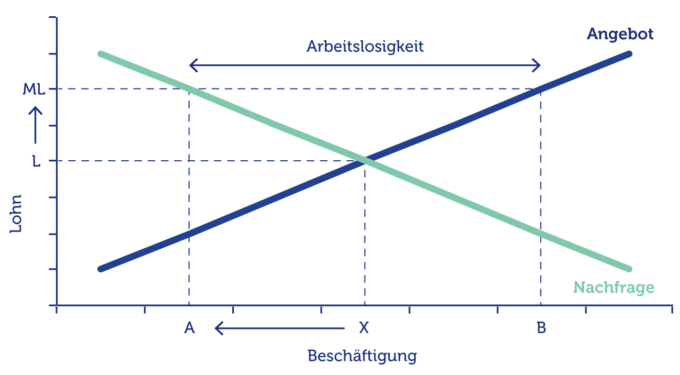

Die klassische Arbeitsmarkt-Theorie stellt die Lohnfindung als Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dar. Wird der Preis eines Gutes (in diesem Fall der Preis der Arbeitskraft) künstlich über das Marktpreisniveau gehoben, so geht die Nachfrage nach dem Gut zurück und liegt daher unterhalb des Marktoptimums.

Theoretische Betrachtung eines Mindestlohns im klassischen Arbeitsmarkt-Modell

Die Einführung eines Mindestlohns (ML) über dem Marktpreis (L) lässt das Arbeitsangebot steigen (Abbildung 1, Punkt B), da arbeiten attraktiver wird. Zu diesen höheren Preisen (Löhnen) wird allerdings weniger Arbeit nachgefragt

– die Beschäftigung sinkt (Abbildung 1, Punkt A).

Unter Ökonomen herrscht großteils Einvernehmen über die Folgen eines gesetzlichen Mindestlohns. Sie sehen zwei direkte Effekte:

- Diejenigen, deren Job aufgrund des Mindestlohns nicht wegfällt, erzielen einen höheren Lohn.

- Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, verzeichnen einen Einkommensverlust.

Welcher Effekt dominiert, hängt aber auch von der Höhe des Mindestlohns ab. Ein Mindestlohn unterhalb des Marktlohns in einer bestimmten Branche hätte lediglich einen psychologischen Effekt, da er keine Auswirkungen auf die Löhne und die Beschäftigung hat.

Auswirkungen auf das Arbeitsangebot

Auf das Arbeitsangebot, also die Zahl der arbeitsbereiten Menschen, hat der Mindestlohn einen positiven Einfluss. Höhere Löhne können zu höherer Motivation und dadurch auch zu Produktivitätssteigerungen führen. Zusätzlich macht ein höherer Lohn Arbeit im Vergleich zu Freizeit attraktiver. Wenn ein Unternehmer selbst eine Lohnerhöhung vornimmt, weil er glaubt, damit die Produktivität zu erhöhen, dann hat dies lediglich einen Einfluss auf das Angebot, jedoch nicht auf die Nachfrage. Der staatliche Eingriff in den Arbeitsmarkt in Form eines Mindestlohns hat zwar positiv angebotsseitige Effekte, da er eine bessere Ausschöpfung des Arbeitskräftepotentials bewirken kann, beeinflusst jedoch auch die Nachfrage.

Auswirkungen auf die Arbeitsnachfrage

Ein Mindestlohn schränkt die Flexibilität eines Unternehmens immer ein. Ein gesetzlicher, einheitlicher Mindestlohn tut dies noch stärker als ein de facto-Mindestlohn über die Kollektivverträge. Daher steigt auch das Risiko für Unternehmen, Verluste zu erwirtschaften. Nachfrageseitig lässt der staatliche Eingriff in Form eines Mindestlohns mehrere Szenarien zu:

- Direkter Beschäftigungseffekt: Wenn ein Unternehmen eine neue Arbeitskraft einstellt, so wird der erwartete Nutzen mit den erwarteten Kosten verglichen (inklusive Risiko). Sind die erwarteten Kosten niedriger als der erwartete Nutzen, entsteht eine neue Stelle. Je höher die Kosten, desto geringer ist somit die Wahrscheinlichkeit, dass letztendlich eine Stelle geschaffen wird. Die Erhöhung der Kosten durch den Mindestlohn führt daher dazu, dass weniger Jobs entstehen. Dazu kommt: Ein Mindestlohn kann auch dazu führen, dass die Kosten für das schon bestehende Personal steigen und diese Arbeitnehmer dann nicht produktiv genug sind, um ihren Lohn auch zu erwirtschaften. Um weiter profitabel zu bleiben, müssen Unternehmen dann Arbeitsplätze abbauen. Oder menschliche Arbeit wird durch Maschinen ersetzt. Die Beschäftigung nimmt also ab. Solche Anpassungen verlangen aber meistens Zeit, da ja Kündigungsfristen gelten. In dieser Zeit wird es keine oder nur weniger Neuanstellungen als geplant geben. Das betrifft dann die Jobsuchenden.

- Substitutionseffekt: Unternehmen können zwischen den unterschiedlichen Gruppen von Arbeitskräften substituieren, d.h. eine bestimmte Art von Arbeitnehmern durch andere ersetzen. Durch die Einführung eines Mindestlohns werden weniger qualifizierte und junge Arbeiter relativ zu anderen Gruppen teurer. Als Konsequenz geht die Beschäftigung in diesen Gruppen stärker zurück. Diese Gruppen sind aber genau jene, denen die Politik zu mehr Wohlstand verhelfen will.

- Realeffekt: In manchen Branchen ist es möglich, die gestiegenen Produktionskosten an den Konsumenten weiterzugeben. Dies führt zu steigenden Preisen, die dann einen nominellen Einkommenszuwachs wiederum abschwächen oder sogar vernichten würden.

- Investitionseffekt: Unternehmen reagieren vielleicht gar nicht auf den Mindestlohn. Die Einführung eines Mindestlohns senkt dann den Unternehmensgewinn, aus dem ja auch Investitionen finanziert werden. Dies kann also zu geringeren Investitionen und damit langfristig auch wieder zu weniger Beschäftigung führen. Kleinere Unternehmen müssen aber oft auf den Mindestlohn reagieren, auf sie trifft dann einer oder mehrere der anderen Effekte zu. Sie haben durch einen Mindestlohn also mehr zu verlieren als große Firmen.

Am Ende ist also entscheidend, ob der Effekt auf das Angebot oder auf die Nachfrage überwiegt. Ein gemäßigter Mindestlohn kann durchaus positive Beschäftigungseffekte bringen. Fällt er aber zu hoch aus, so zeigt sich, dass der negative Effekt überwiegt und Jobs verloren gehen. Christl, Köppl-Turyna & Kucsera (2015) zeigen, dass die Beschäftigungseffekte der Mindestlöhne entscheidend von der Produktivität und der Regulierung des Arbeitsmarkts abhängen. Produktivere Firmen können sich auch eher höhere (Mindest-)Löhne leisten bzw. ist ein solcher in einer produktiveren Branche eher möglich. Ist die Arbeitsmarktregulierung bereits hoch, so sind die negativen Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen stärker.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah