Lohnverhandlungen: Ready to Rumble?

- 20.09.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Oder einfach weniger arbeiten?

Die Beobachtungen zur Produktivitätsentwicklung sind auch insofern relevant, als die von vielen geforderte Verkürzung der Vollzeit von 40 auf 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich einen Produktivitätsschub von zumindest 25 Prozent bräuchte, damit die Lohnstückkosten konstant bleiben können. Das würde den Produktivitätssteigerungen der vergangenen zwanzig Jahre entsprechen, die aber – wie viele zu glauben scheinen – nicht irgendwo herumliegen, sondern sukzessive auch über Lohnerhöhungen bereits weitergegeben wurden. Das Argument, dass man die Arbeitszeitverkürzung der 1970er-Jahre ja auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durchsetzen konnte, greift zu kurz. Damals bezeichnete man Produktivitätszuwächse in der Industrie von durchschnittlich über vier Prozent pro Jahr (!) schulterzuckend als „zufriedenstellend“.[1]

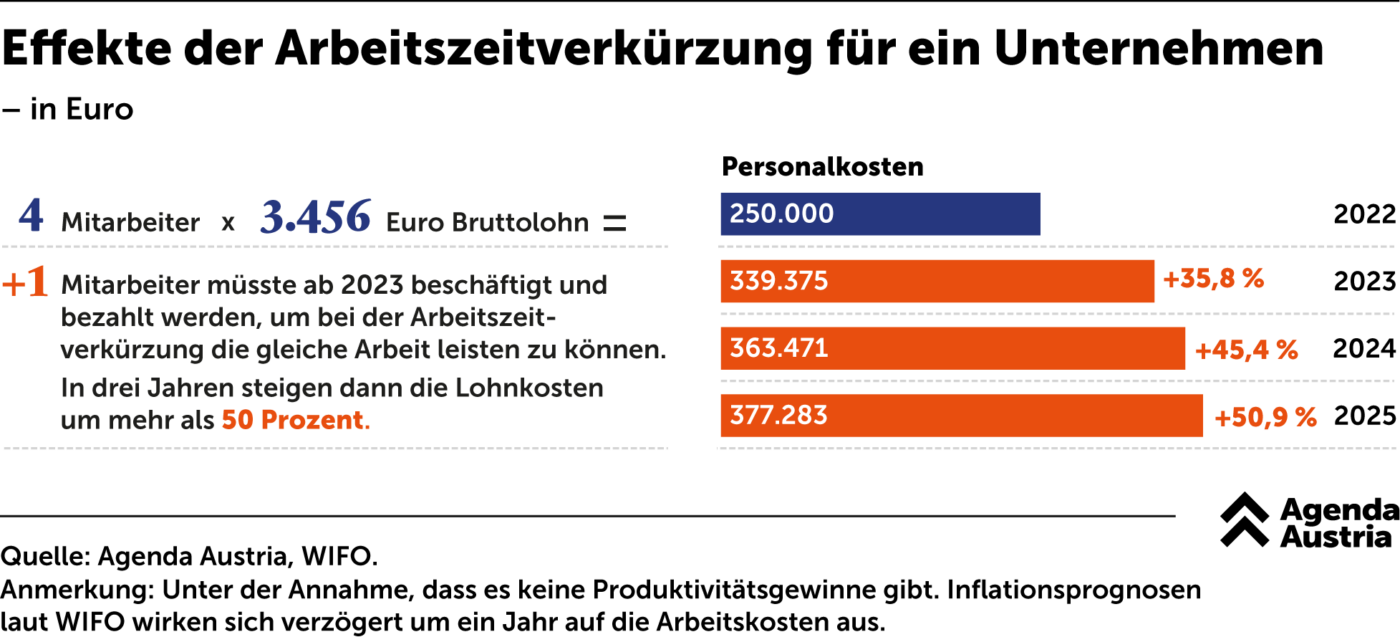

Brisant ist auch, dass derzeit eine Kombination aus Inflationsanpassung und Arbeitszeitverkürzung gefordert wird. Auf diese Weise würden sich die Arbeitskosten binnen drei Jahren um 50 Prozent erhöhen (vgl. Abb. 6). Es kann ausgeschlossen werden, dass sich das durch Produktivitätssteigerungen auch nur annähernd auffangen lässt. Vor allem, weil wir auch gegenüber anderen Ländern viel produktiver werden müssten, in denen eher nicht über die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich diskutiert wird.

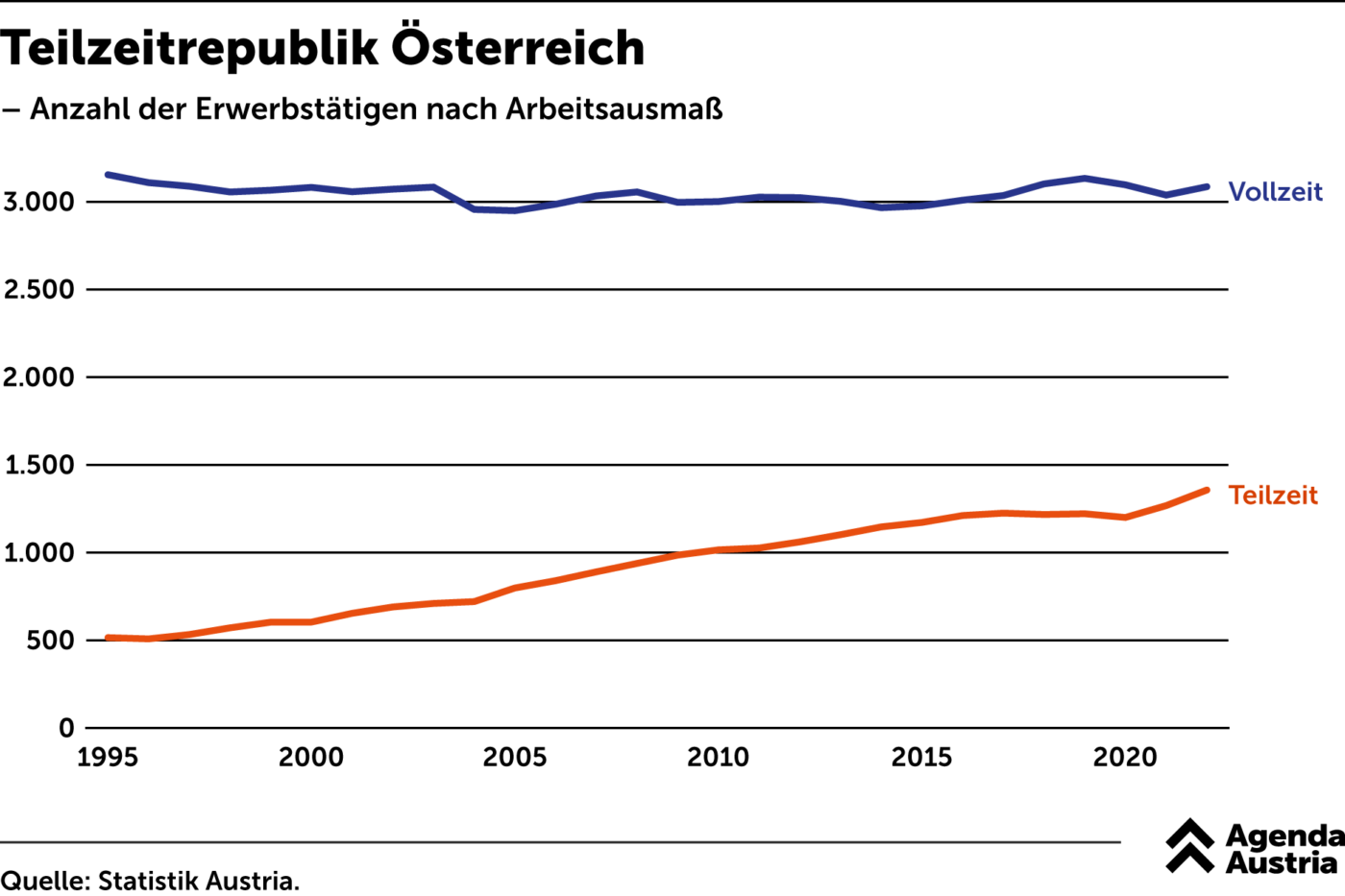

Doch abseits der öffentlichen Debatte um eine gesetzliche Regelung zur 32-Stunden-Woche ist es in den vergangenen Jahren längst zu einer effektiven Verkürzung der Arbeitszeit gekommen. Im Jahr 2022 gab es trotz Rekordbeschäftigung weniger Vollzeitarbeitskräfte als noch 1995. Und das, obwohl die Bevölkerung seither um 1,2 Millionen Menschen gewachsen ist. Der Zuwachs der Beschäftigung geht exklusiv auf das Konto der Teilzeitjobs (vgl. Abb. 7). Das muss keine schlechte Sache sein, wenn Menschen – vor allem solche mit Betreuungspflichten – aus der Inaktivität zumindest in eine Teilzeitbeschäftigung wechseln. Immer mehr scheint es sich aber um ein flächendeckendes Phänomen zu handeln, an dem auch ehemals Vollzeitbeschäftigte Gefallen zu finden.

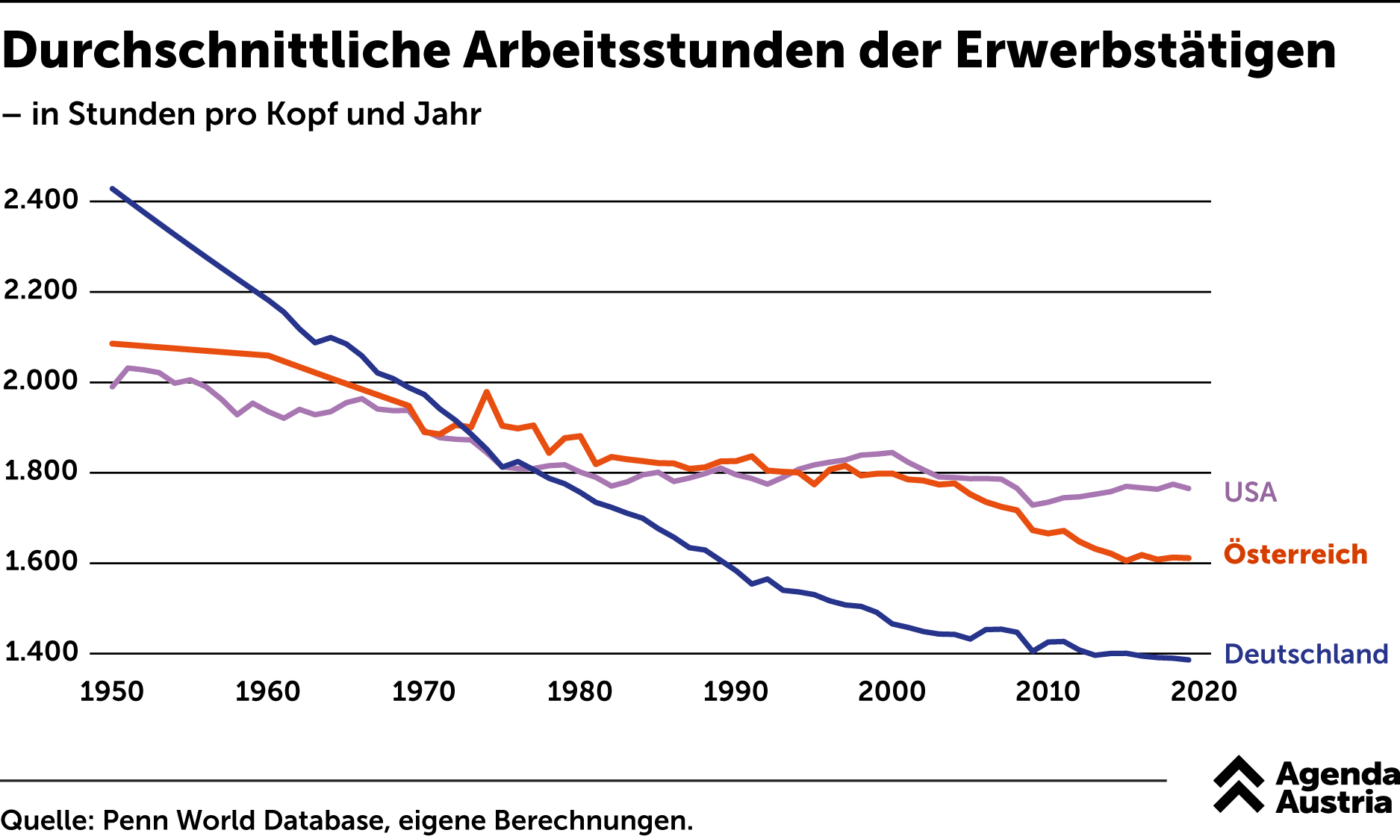

Der zunehmende Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten wie auch die gestiegene Frauenerwerbsbeteiligung – die erfreulich ist, aber oft unfreiwillig Teilzeitarbeit bedeutet – haben zu einer Reduktion der tatsächlich gearbeiteten Stunden pro Jahr und Erwerbstätigen geführt. Besonders groß ist der Rückgang in Deutschland, aber auch in Österreich ist die Entwicklung drastischer als beispielsweise in den USA (vgl. Abb. 8).

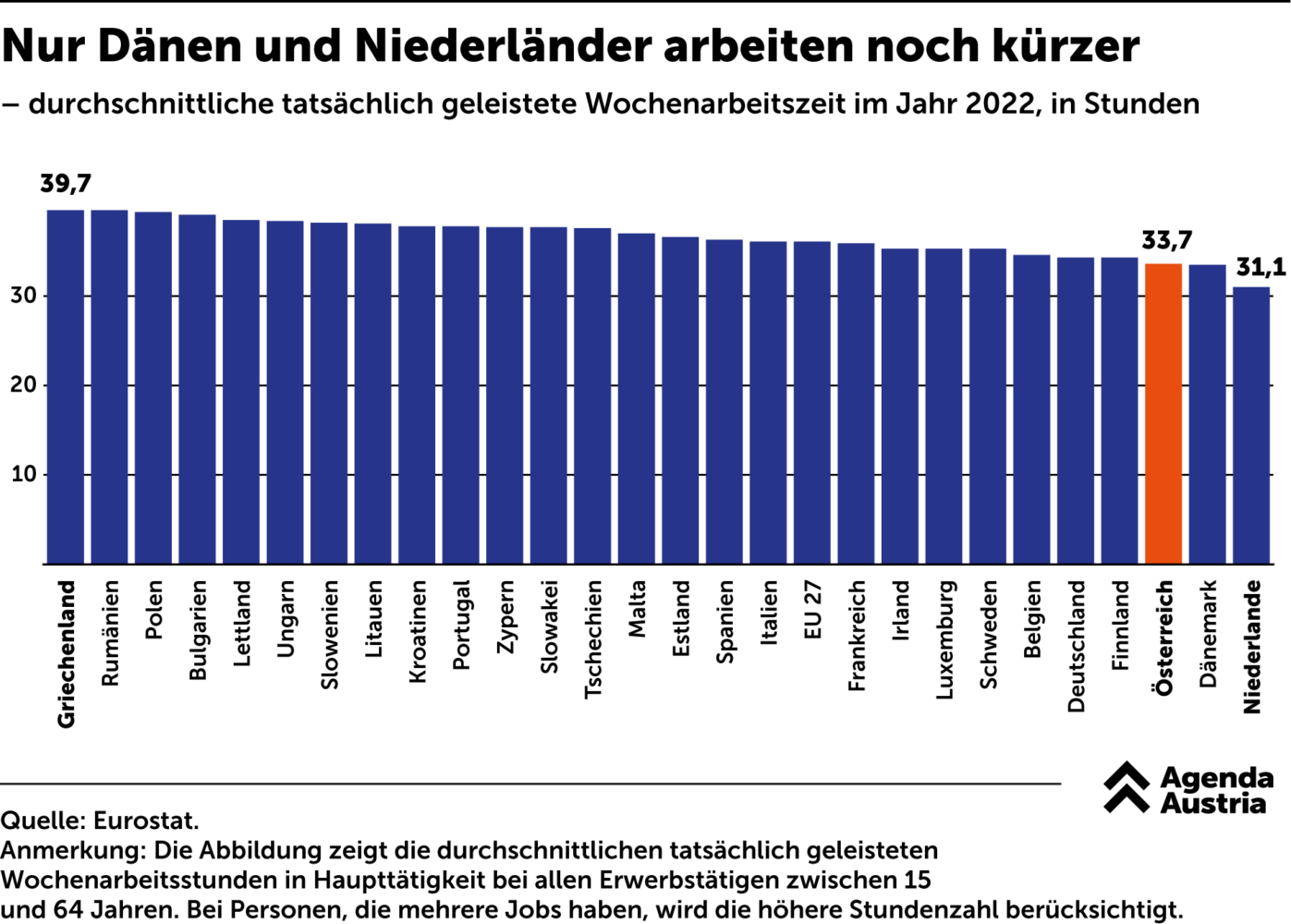

Und so kommt es, dass Österreich bei der tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeit im EU-Vergleich schon heute eher am südlichen Ende zu suchen ist (vgl. Abb. 9). Nur in Dänemark und den Niederlanden, die eine noch höhere Teilzeitquote haben, wird pro Jahr und Kopf noch weniger gearbeitet als in Österreich. Am fleißigsten ist man übrigens in Griechenland. Die Normarbeitszeit hierzulande noch weiter zu reduzieren, ist angesichts des ohnehin schon grassierenden Arbeitskräftemangels also keine sinnvolle Maßnahme. Sollte so etwas auch noch per Gesetz für alle Branchen und bei gleichem Lohn angestrebt werden, dann wird das unsere Wettbewerbssituation weiter verschlechtern.

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah