Mythos: Bildung wird in Österreich vererbt

- 14.09.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Beliebte wirtschaftspolitische Mythen im Stresstest (Bd. 3)

„Bildung wird in Österreich vererbt.“ Kein anderer Satz hatte in der bildungspolitischen Diskussion der letzten Jahre mehr Konjunktur.

Basis für die Behaup tung sind Studien der OECD. Diese unterteilt Österreichs Bildungssystem in nur drei Stufen und ignoriert dessen Vielfalt. Wer auch den Unterschied z.B. zwischen Lehre und HTL berücksichtigt, kommt zu einem viel erfreulicheren Ergebnis. Auch wenn also die Bildungsmobilität höher ist als bekannt: Defizite etwa in der frühkindlichen Bildung sollten schnell behoben werden.

Die Familie ist nur der Anfang

Tatsächlich ist die Familie in jeder Gesellschaft ein entscheidender Faktor für die Bildungskarriere ihrer Kinder. Die soziale Herkunft, der höchste Schulabschluss, die finanziellen Möglichkeiten und nicht zuletzt die Bildungserwartungen der Eltern nehmen Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder. Diesen Einfluss völlig auszuschalten, ist in demokratischen Gesellschaften weder möglich noch sinnvoll. Vielmehr geht es darum, einen Ausgleich zu schaffen, damit auch Kinder aus weniger bildungsaffinen Familien die Chance auf eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Bildungskarriere haben. Das geht am zuverlässigsten durch eine möglichst optimale Gestaltung des öffentlichen Bildungssystems und einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Bildungsinstitutionen.

Die Frage, ob Bildung in Österreich „vererbt“ wird, ist also falsch gestellt. Der richtige Zugang zu diesem Thema müsste lauten: Wie gut gelingt es dem öffentlichen Bildungssystem, die Talente junger Menschen aus bildungsfernen Haushalten zu erkennen und zu fördern? Und wie gut oder schlecht liegt Österreich damit im Vergleich zu anderen Ländern mit einer ähnlichen Sozialstruktur und einem ähnlichen Bildungssystem?

Einmal hinschauen reicht halt nicht

Die Diagnose für Österreich scheint eindeutig: Hierzulande gelingt der Bildungsaufstieg nur selten, die soziale Herkunft ist wesentlich entscheidender für die Schulkarriere als das Talent oder die individuelle Anstrengung der Schüler – zumindest, wenn man den bildungspolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre Glauben schenken mag.

Der internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kommt in diesen Diskussionen eine besondere Rolle zu. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen haben einen großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Bildungsthemen. In der jährlich erscheinenden OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ ist der internationale Vergleich der Bildungsmobilität zwischen den Generationen ein fester Bestandteil.[1] Darin wird dem österreichischen Bildungssystem ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt:

„Die Aufwärtsmobilität im Bildungsbereich ist weiterhin bemerkenswert schwach ausgeprägt“, ist in der Ländernotiz 2015 für Österreich zu lesen.[2] Nur 21 Prozent der jungen Erwachsenen erreichen einen höheren Abschluss als ihre Eltern. Damit landet Österreich im internationalen Vergleich auf dem letzten Platz.

Eine Analyse der zugrundeliegenden Daten zeigt jedoch, dass die niedrigen Kennzahlen zur Aufstiegsmobilität auf einer verkürzten und damit verzerrenden Berechnung der österreichischen Bildungsabschlüsse beruhen. Denn aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit reduzieren die OECD-Statistiker die Anzahl der Bildungsabschlüsse auf drei Stufen (Pflichtschule, Hochschulabschlüsse, und alles, was dazwischen liegt).

Durch den breiten mittleren Bereich verschwindet ein nennenswerter Teil an Aufstiegen im österreichischen Bildungskanon. Wenn der Vater eine Lehre abgeschlossen und die Tochter maturiert hat, gilt das aus Sicht der OECD nicht als Bildungsaufstieg; ebenso wenig, wenn die Mutter einen Handelsschulabschluss hat und der Sohn HTL-Ingenieur wurde. Die gesamte Vielfalt des österreichischen allgemeinen und berufsbildenden Schulsystems wird damit ignoriert.

Eine weitere Verzerrung des Bildes für Österreich entsteht durch die Auswahl der Altersgruppe für den Vergleich mit der Elterngeneration: die 25- bis 34-Jährigen. Denn über 15 Prozent haben in diesem Alter ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen, wodurch die Mobilität geringer erscheint, als sie tatsächlich ist.

Wie die Eltern, so das Kind? Mitnichten.

Eine faire Berechnung der Auf- und Abstiegsmobilität mit Kriterien, die die Vielfalt der österreichischen Bildungsabschlüsse angemessen berücksichtigen[3], zeigt eine wesentlich höhere Mobilitätsrate als in der OECD-Studie:

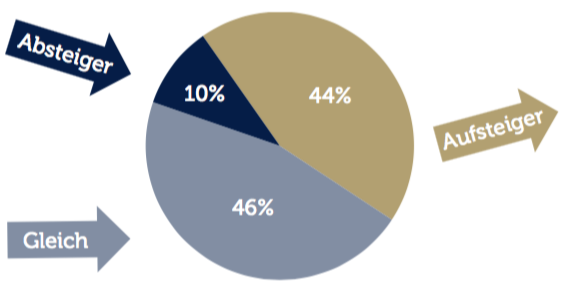

Im Verhältnis zur Schulbildung des Vaters haben 44 Prozent der Erwachsenen zwischen 45 und 54 Jahren einen höheren Schulabschluss. 46 Prozent sind bildungsmäßig auf gleichem Niveau geblieben und lediglich 10 Prozent sind als Bildungsabsteiger zu werten.[4]

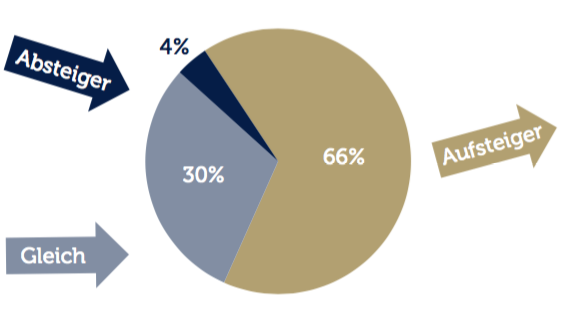

Wesentlich deutlicher zeigt sich in dieser Altersgruppe der Bildungsaufstieg im Vergleich zur Mutter, was vor allem daran liegt, dass das formale Bildungsniveau der Frauen in der Elterngeneration noch deutlich niedriger war als das der Männer: 66 Prozent der Kinder können einen höheren Abschluss vorweisen, auf gleichem Niveau blieben nur 30 Prozent, und der Anteil der Absteiger ist mit 4 Prozent verschwindend gering.

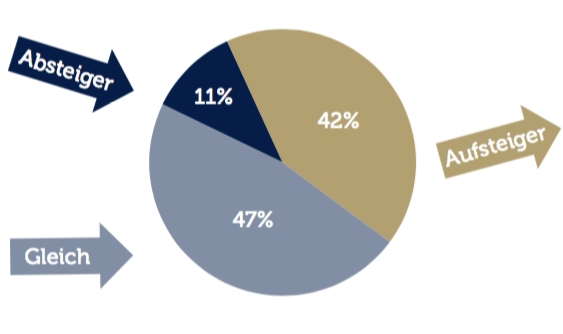

Selbst wenn die Eltern gemeinsam gesehen werden und der jeweils höhere Abschluss des Vaters oder der Mutter als Bezugspunkt genommen wird, ergibt sich ein Bild, das einem sozial undurchlässigen Bildungssystem so gar nicht entspricht: Mit einer Aufstiegsquote von 42 Prozent haben sich doppelt so viele Menschen verbessert, als im OECD-Vergleich ausgewiesen werden. Auf gleichem Niveau sind 47 Prozent verblieben. Die Abstiegsquote liegt hier bei niedrigen 11 Prozent.

Bildungsmobilität relativ zum Vater

Abbildung 10.

45- bis 54-Jährige, nicht in Ausbildung, mit inländischem Bildungsabschluss.

Quelle: Statistik Austria (2012); eigene Berechnung.

Bildungsmobilität relativ zur Mutter

Abbildung 11.

45- bis 54-Jährige, nicht in Ausbildung, mit inländischem Bildungsabschluss.

Quelle: Statistik Austria (2012); eigene Berechnung.

Bildungsmobilität relativ zu beiden Eltern

Abbildung 12.

45- bis 54-Jährige, nicht in Ausbildung, mit inländischem Bildungsabschluss.

Quelle: Statistik Austria (2012); eigene Berechnung.

Die soziale Herkunft der Studierenden zeigt, wie durchlässig unser Bildungssystem wirklich ist

Besonders gut abzulesen ist die hohe Bildungsmobilität an Österreichs Studenten. Studierende an Universitäten, Fachhochschulen oder Pädagogischen Hochschulen haben alle vorhergehenden Stufen des Bildungssystems erfolgreich durchlaufen. Sie stellen die Gruppe mit dem formal höchsten Bildungsstand. Insofern ist die Analyse ihrer sozialen oder bildungsmäßigen Herkunft der wichtigste Indikator für die Bewertung der Durchlässigkeit eines Bildungssystems.

Die Analyse der Schulbildung der Eltern von Studienanfängern bestätigt den Befund einer hohen sozialen Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems: 27 Prozent der Studienanfänger an Universitäten und Fachhochschulen kommen aus Akademikerhaushalten (mindestens ein Elternteil mit Hochschulabschluss). Ein Drittel, also 33 Prozent, der Studienanfänger kommt aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil Matura hat. Und bei 40 Prozent der Studienanfänger haben weder Vater noch Mutter einen höheren Schulabschluss – also keine Matura.[5]

Wo liegt Österreich im internationalen Vergleich?

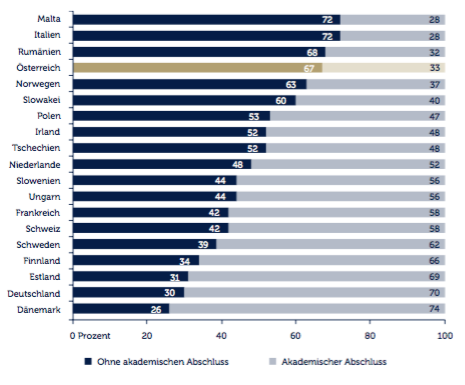

Die Frage nach der Qualität des österreichischen Bildungssystems lässt sich aber nicht alleine auf nationaler Ebene beantworten. Dazu bedarf es eines internationalen Vergleichs. Im Rahmen des EUROSTUDENT-Projekts wurden insgesamt mehr als 200.000 Studierende aus 29 europäischen Ländern befragt.

Gemäß EUROSTUDENT-Studie stammen 67 Prozent der Studierenden aus Elternhäusern, in denen kein Elternteil einen akademischen Abschluss hat. Damit liegt Österreich im Spitzenfeld bezüglich der Aufwärtsmobilität unter Studierenden und nach Malta, Italien und Rumänien an vierter Stelle im europäischen Vergleich. Zum Teil ist dieser Wert auch damit zu erklären, dass in der Elterngeneration der Studierenden noch vergleichsweise wenige Personen einen akademischen Abschluss hatten.

Bildungsabschluss der Eltern von Studierenden im internationalen Vergleich

Abbildung 13.

Anteil an Studierenden mit Eltern (Vater oder Mutter) ohne oder mit akademischem Abschluss.

Quelle: EUROSTUDENT V (2015), Table A3.1, S. 56, Auswahl.

Akuter Handlungsbedarf bei bildungsfernen Schichten

Allein beim Anteil der Studierenden aus Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen liegt Österreich schlecht. Lediglich 5 Prozent der Studierenden haben Eltern, die höchstens eine Pflichtschule besucht haben; zwei Drittel der europäischen Länder schneiden besser ab. Nationale Untersuchungen zur Bildungsmobilität zwischen den Generationen bestätigen diesen Befund.

Offensichtlich unterstützt das österreichische Bildungs- und Ausbildungssystem Kinder aus sehr bildungsfernen Familien noch immer nicht ausreichend, um schichtspezifische Nachteile zumindest so weit zu kompensieren, wie das in anderen Ländern gelingt.

Hier gilt es also anzusetzen. In allen einschlägigen Studien der letzten Jahre wird die besondere Bedeutung der frühkindlichen Ausbildung betont. Neben der Familie stellen Krippen und Kindergärten die ersten und meist entscheidenden Weichen für die Bildungsbiografie und Sozialisation der Kinder. Frühkindliche Bildungseinrichtungen und individuelle Fördermaßnahmen für Kinder mit Lern- und Sprachhandicaps spielen eine Schlüsselrolle für die Verbesserung der sozialen Mobilität. Sie sollten daher unbedingt aufgewertet werden, damit Österreich auch Kindern aus sehr bildungsfernen Schichten dieselben Aufstiegschancen bieten kann wie allen anderen Kindern auch. Dazu braucht es eine Neuausrichtung der Finanzen im Bildungsbereich. Die Mittel sollten in erster Linie dorthin gelenkt werden, wo sie dringend gebraucht werden. Das sind neben den Krippen und Kindergärten vor allem die städtischen „Problemschulen“ mit einem hohen Anteil an Kindern aus einem bildungsfernen oder sozial schwachen Elternhaus. Und eine Schulautonomie, die diesen Namen verdient, muss den Lehrern vor Ort die Entscheidung über Maßnahmen und Mitteleinsatz übergeben. Damit jene am meisten unterstützt werden, die dies am notwendigsten benötigen.

Zusammenfassung

- Tatsächlich ist die Familie in jeder Gesellschaft ein entscheidender Faktor für die Bildungskarriere ihrer Kinder. Die Behauptung, das österreichische Bildungssystem sei nicht durchlässig, ist aber nicht haltbar: Über 40 Prozent der 45- bis 54-Jährigen haben einen höheren Bildungsabschluss als beide Eltern. Lediglich 11 Prozent steigen bildungsmäßig ab.

- Die Eltern von 40 Prozent aller Studienanfänger haben keine Matura – ihre Kinder studieren trotzdem.

- 67 Prozent der Studierenden in Österreich stammen aus einem Elternhaus, in dem kein Elternteil einen akademischen Abschluss hat. Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit auf einem guten vierten Platz.

- Nur beim Anteil der Studierenden aus Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen schneidet Österreich im europaweiten Vergleich schlecht ab. Deshalb sollten vor allem frühkindliche Bildungseinrichtungen und individuelle Fördermaßnahmen für Kinder mit Lern- und Sprachhandicaps unbedingt aufgewertet werden.

Literatur

- EUROSTUDENT V (2015): Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators. EUROSTUDENT V (2012–2015). DZHW, Hannover 2015.

- OECD (2015): Bildung auf einen Blick 2015. OECD-Indikatoren, Bielefeld 2015.

- Statistik Austria (2012): Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen (PIAAC 2011/12). Wien 2012.

- Zaussinger, Sarah; Unger, Martin; Thaler, Bianca; Dibiasi, Anna; Grabher, Angelika; Terzieva, Berta; Litofcenko, Julia; Binder, David; Brenner, Julia; Stjepanovic, Sara; Mathä, Patrick; Kulhanek, Andrea (2016): Studierenden-Sozialerhebung 2015. Bericht zur sozialen Lage der Studierenden. Band 1: Hochschulzugang und StudienanfängerInnen. IHS, Wien 2016.

Fußnoten

- OECD (2015): Bildung auf einen Blick 2015. OECD-Indikatoren, Bielefeld. ↩

- ebd., S. 6. ↩

- Einteilung in fünf Ausbildungsstufen: Pflichtschule, Lehre (inkl. Meister) und berufsbildende mittlere Schulen, Schulen mit Maturaabschluss, Akademien, Universitäten und Fachhochschulen. ↩

- In der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen haben 99 Prozent ihre Ausbildung abgeschlossen. Dies ist die Gruppe mit der höchsten Mobilitätsrate. ↩

- Im Vergleich zum Bildungsstand der gesamten Gesellschaft sind damit Kinder aus Akademikerhaushalten immer noch überrepräsentiert und Kinder aus Familien ohne höheren Schulabschluss zu gering vertreten. Der internationale Vergleich zeigt aber, dass dies in Österreich ausgewogener ist als in den meisten europäischen Ländern. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah