Budgetanalyse: Österreich zündet die Schuldenrakete

- 14.10.2020

- Lesezeit ca. 2 min

Bundeshaushalt

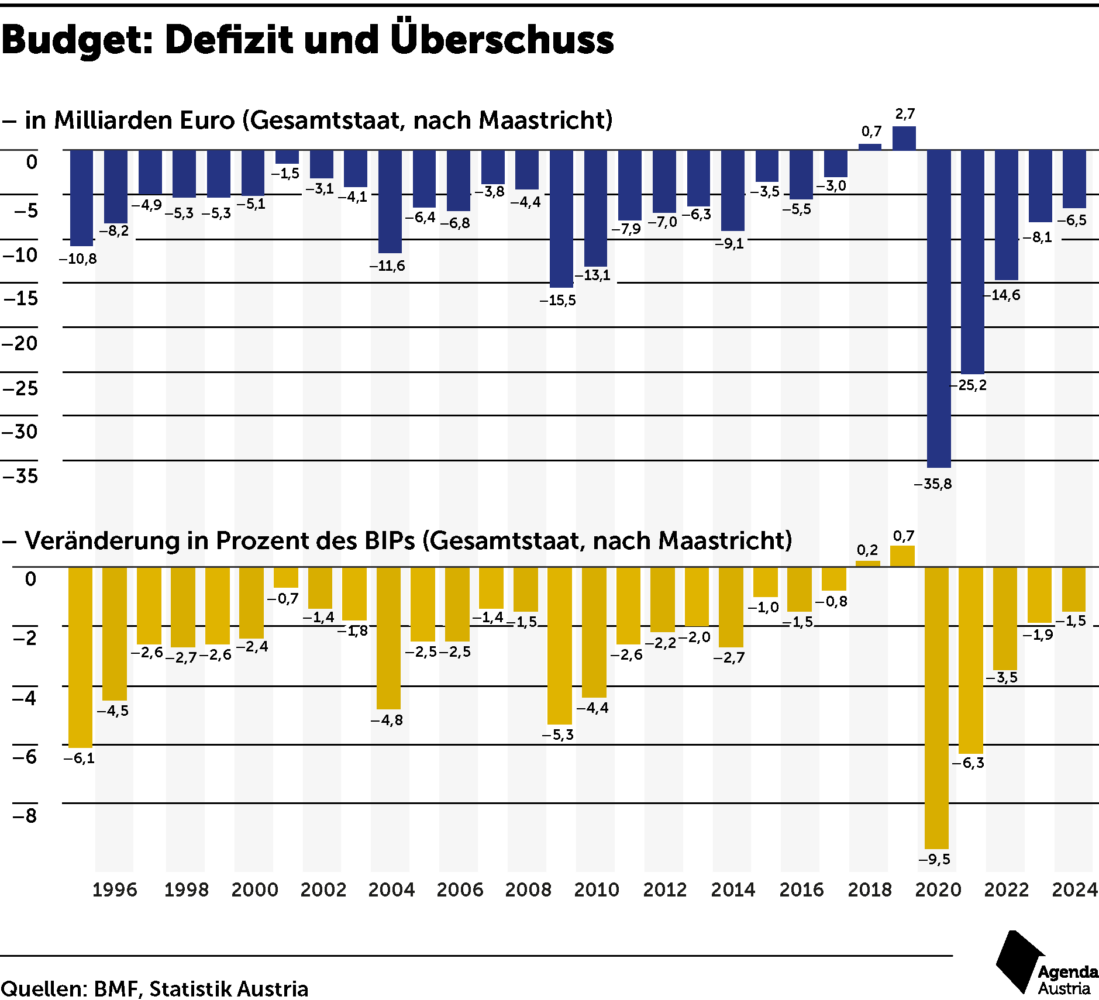

Durch den Wirtschaftseinbruch und die damit einhergehenden Hilfsmaßnahmen wird für das laufende Jahr 2020 unter dem Strich auf Bundesebene ein Rekorddefizit stehen. Das ist wenig überraschend.

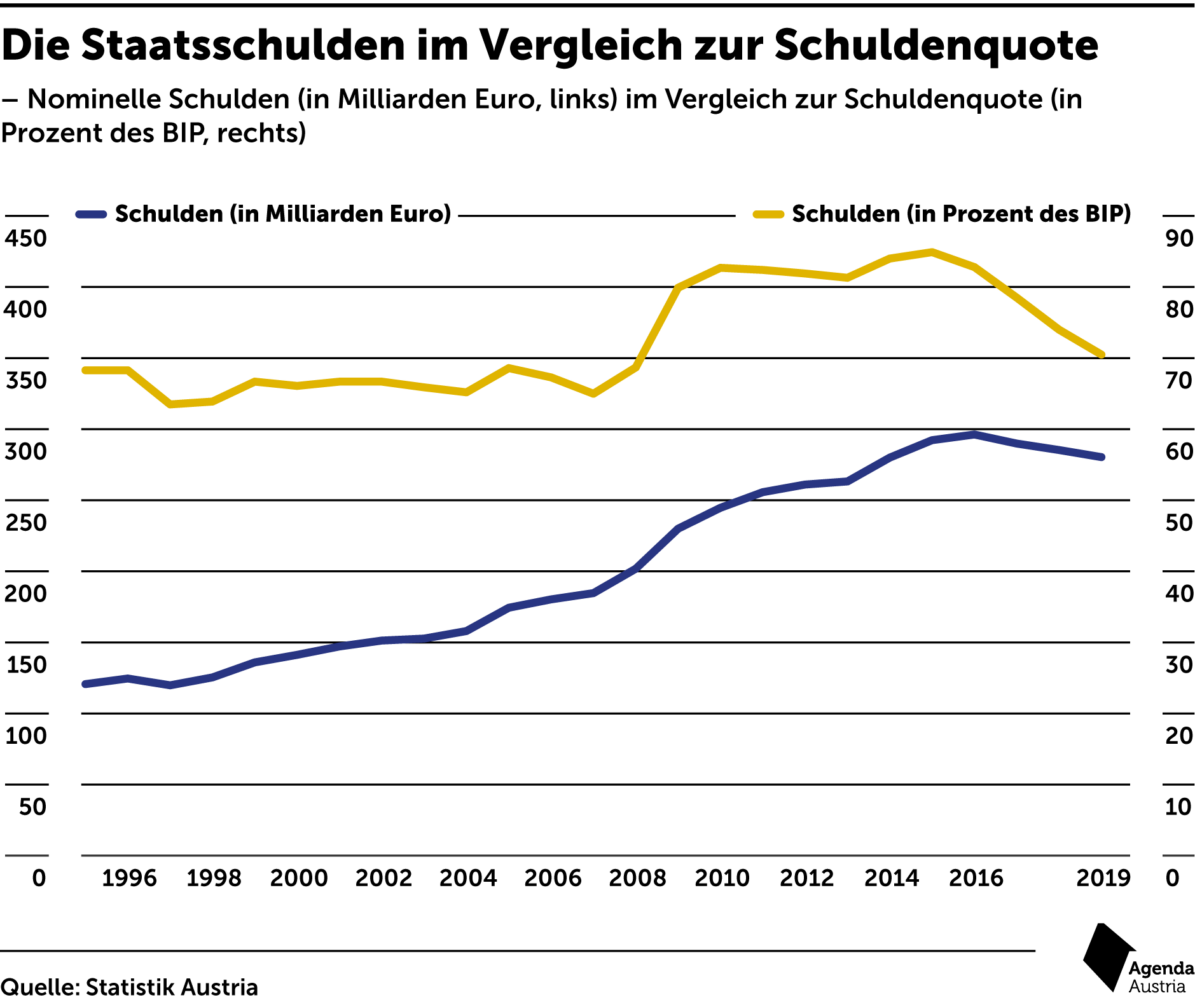

Aufgrund des im Vorjahr erreichten Überschusses – dem ersten im Bund seit 1954 – stellt sich die Regierung selbst einen Persilschein aus: „Dank einer soliden Budgetpolitik in den vergangenen Jahren ist Österreich in der Lage, die Kosten der Krise zu stemmen“. [1] Aber dies ist eine Illusion. Zum einen wurde der Rückgang der Schuldenquote (d.h. die absoluten Schulden als Prozentsatz des Bruttoinlandprodukts) vorrangig über eine höhere Wirtschaftsleistung erreicht. In absoluten Zahlen gemessen sind die Schulden nur minimal gesunken, die Schuldenquote lag auch im Jahr 2019 weit oberhalb des im Maastricht-Vertrag vereinbarten Schuldenstandes von 60 Prozent des BIP. Mit dem Budget 2020 nähern wir uns einer Quote von 90 Prozent, das entspricht dem eineinhalbfachen des Maastricht-Kriteriums.

Das Finanzministerium rechnet 2021 mit einem Defizit von 6,3 Prozent (gegenüber 9,5 Prozent 2020) des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Angesichts der konjunkturellen Erholung ist die Planung für das Jahr 2021 vergleichsweise ambitionslos. Noch unverständlicher ist jedoch das prognostizierte Defizit für das Jahr 2022. Laut dem Budgetplan wird das Defizit selbst im Jahr 2022 noch immer auf dem Niveau wie in der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 liegen. Während die Wirtschaftsleistung aus dem Jahr 2019 laut Finanzministerium frühestens 2022 wieder überschritten wird, plant die Regierung auch in den darauffolgenden Jahren mit hohen Defiziten.

Ein Plan, die Schuldenstände zu reduzieren und Spielraum für kommende Generationen zu schaffen, lässt sich aus den vorliegenden Zahlen nicht ablesen. Zwar ist es löblich, dass zunehmend Zukunftsinvestitionen der Bereiche Bildung und Forschung sowie Digitalisierung und Klima Berücksichtigung finden, allerdings spiegelt sich dies nur durch zusätzliche Ausgaben wider, die über neue Schulden finanziert werden sollen.

Der Ausstieg aus der akuten Rettungspolitik, die den privaten Sektor zunehmend abhängig von staatlichen Zuwendungen macht, gelingt dieser Regierung im Budgetplan in der vorliegenden Form nicht. Lagen die Gesamtschulden der Republik vor der Krise in 2019 bei rund 280 Milliarden Euro, so werden sie laut dem Budgetplan in den kommenden Jahren bis 2024 um 32 Prozent oder mehr als 90 Milliarden Euro anwachsen.

Die Corona-Krisenausgaben werden im Budget 2021 um zwölf Milliarden Euro reduziert, dennoch sinken die Gesamtausgaben nur im Ausmaß von fünf Milliarden Euro. Von den verbleibenden sieben Milliarden fließt ein geringer Anteil (1,1 Milliarden Euro) in neue Schwerpunkte wie beispielsweise Klimamaßnahmen oder Infrastrukturprojekte. Ein wesentlicher Teil dieses Geldes kommt dem Arbeitsmarkt (2,9 Milliarden Euro) bzw. den Pensionisten (zwei Milliarden Euro) zugute. Selbst, wenn keine konjunkturbelebenden Maßnahmen gesetzt werden müssten, würden laut Regierungsvorhaben in den kommenden Jahren trotz hoher Wachstumsraten weiter Defizite erwirtschaftet werden.

Die Regierung rühmt sich mittlerweile dafür, dass sie besonders großzügig mit dem Geld der Steuerzahler war. Nur Deutschland und Dänemark haben höhere Hilfsmaßnahmen in Relation zur Wirtschaftsleistung bereitgestellt. Das erscheint auf den ersten Blick wie ein Vorteil für Österreich, auf den zweiten allerdings nicht. Denn obwohl die Republik vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist, bedeuten die hohen Ausgaben entweder, dass Österreichs Wirtschaft sehr anfällig auf externe Schocks reagiert. Oder: Man ist in das Muster früherer Regierungen zurückgefallen und will Bürger und Wirtschaft mit steuerfinanzierten Almosen bei Laune halten.

Sinnvoller wäre es, wenn man den Menschen mehr von ihrer Wirtschaftsleistung lassen würde, die im Europavergleich sehr hohen Abgaben senkt und so kommenden Generationen ein solides Budget und einen akzeptablen Schuldenstand hinterlässt.

Mehr interessante Themen

Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute

Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula

Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!

Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.

Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc

Was die Preise in Österreich so aufbläht

Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.

Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig

Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).

E-Government: „Hobn’S kan Ausweis?“

Die öffentliche Verwaltung soll digitalisiert werden. Das verspricht die Politik seit Jahren. Diverse Angebote gibt es bereits, doch der große Durchbruch wollte bisher nicht gelingen. Das liegt nicht nur an der Regierung. Auch die Bürger müssten, im eigenen Interesse, etwas mehr Bereitschaft zur Veränderung aufbringen.