Kapitel 2: Intergenerationeller Bildungsvergleich nach erreichten Bildungsabschlüssen

- 30.03.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Bildungsmobilität zwischen den Generationen

Die Bildungsmobilität zwischen den Generationen kann auch über die Frage nach der „Bildungsherkunft“ einer bestimmten Bevölkerungsgruppe differenziert betrachtet werden: Wie eng ist der Zusammenhang zwischen dem formalen Bildungsstand der Eltern und den erreichten Bildungsabschlüssen der Kinder?

2.1 „Bildungsherkunft“ oder „Bildungsvererbung“

Dabei sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Fragerichtungen denkbar:

Aus der Perspektive der Kindergeneration stellt sich die Frage nach der „Bildungsherkunft“ einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Alterskohorte. Wie viel Prozent einer bestimmten Ausbildungsstufe (z. B. Akademiker) kommen aus einem Elternhaus mit ebenfalls akademischem Abschluss? Wie viele haben Eltern mit Matura, bei wie vielen haben die Eltern lediglich mittlere Schulen abgeschlossen etc. Als Beispiel: „Wie viel Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit akademischem Abschluss kommen aus einem Elternhaus, in dem zumindest ein Elternteil akademisch gebildet ist?“

Aus der Perspektive der Elterngeneration lässt sich die Frage nach der „Weitergabe“ des Bildungsstandes an die Kinder, der sogenannten „Bildungsvererbung“ stellen. Dann lautet die statistisch auszuarbeitende Fragestellung: Wie viel Prozent der Personen aus einem Elternhaus mit einer bestimmten Ausbildungsstufe (z. B. Akademiker) haben selbst als Akademiker abgeschlossen, wie viele mit Matura, etc. Als Beispiel: „Wie viel Prozent der 25- bis 44-Jährigen aus einem Elternhaus mit akademischer Bildung haben selbst einen akademischen Abschluss erreicht?“

Die Wahl der Perspektive ist für die Generierung „öffentlichkeitswirksamer“ Kennziffern von großer Bedeutung. Dies sei anhand der Daten aus dem „Adult Education Survey (AES)“ der Statistik Austria[1] kurz aufgezeigt:

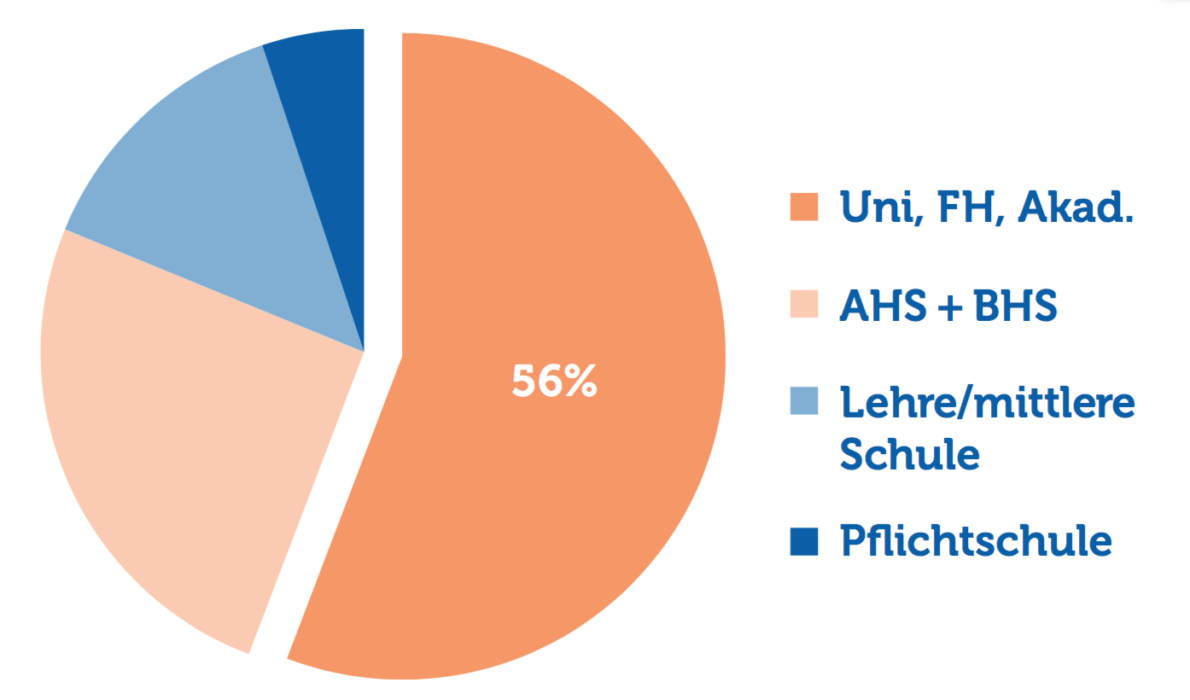

In der Erläuterung der Grafik zum „Intergenerationellen Bildungsvergleich“ heißt es:

„Wie in Grafik 4 dargestellt, erreichten mehr als die Hälfte (55,8%) der 25- bis 44-Jährigen aus Haushalten, in denen entweder Mutter oder Vater über einen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung verfügten, ebenso einen solchen Abschluss.“[2]

AES – Perspektive Elterngeneration

Abbildung 8.

Quelle: Statistik Austria (2013), vgl. Kapitel 2.2

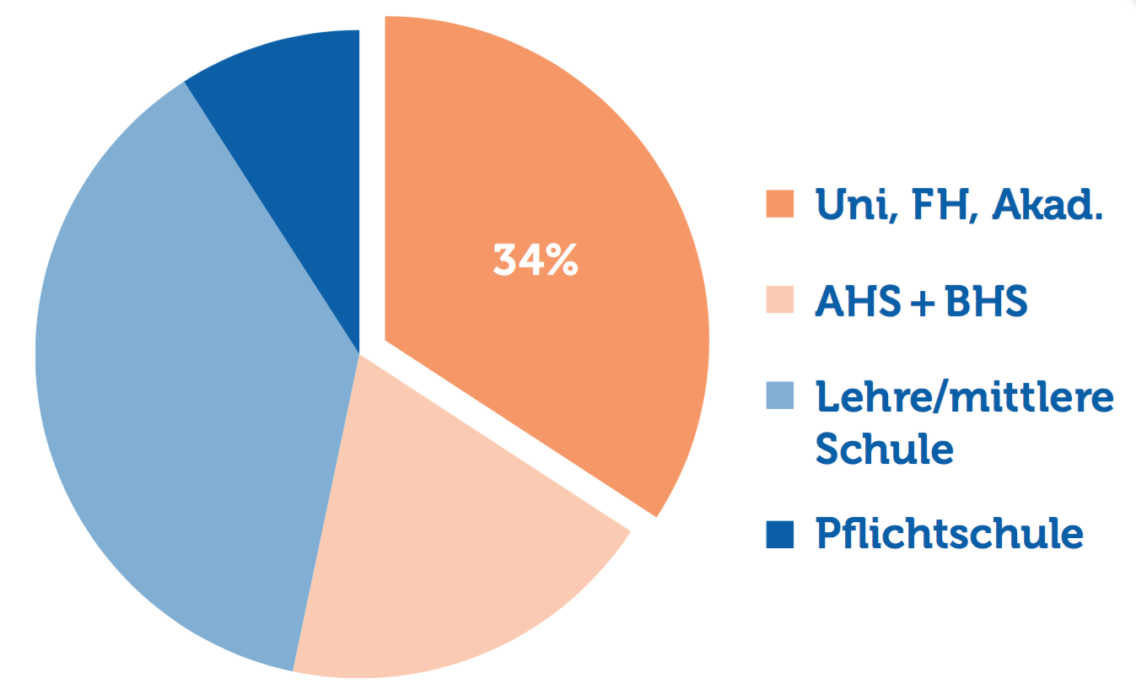

Die intergenerationelle Bildungsmobilität wird hier also aus der Perspekti- ve der Elterngeneration dargestellt. Völlig anders würde sich das Ergebnis lesen, wenn dieselbe Datenbasis aus der Perspektive der Kindergeneration berechnet wird:

„Von den 25- bis 44-Jährigen mit akademischem Abschluss kommen 34,2 Prozent aus Haushalten, in denen entweder Mutter oder Vater über einen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung verfügten.“[3]

AES – Perspektive Kindergeneration

Abbildung 9. Quelle: Statistik Austria (2013), vgl. Kapitel 2.2

Der Unterschied bei einem Wechsel der Perspektive ist gravierend: Will man Belege für eine hohe „Bildungsvererbung“ präsentieren, eignet sich die erstere Darstellung (55,8 Prozent, mehr als die Hälfte) natürlich viel besser als die letztere, aus der hervorgeht, dass lediglich 34,2 Prozent (etwas über ein Drittel) der Akademiker aus ebensolchen Elternhäusern stammen.

Woraus ergeben sich die Unterschiede?

Die deutlichsten Unterschiede ergeben sich bei jener Kategorie von Bildungsabschlüssen, die anteilsmäßig in der Bevölkerung gering vertreten sind, sich aber in der Generationenabfolge dynamisch ausweiten, wie das bei der Kategorie „Akademiker“ der Fall ist. Denn die Akademikerquote ist in der Elterngeneration vergleichsweise gering und ist erst in den letzten 30 Jahren kontinuierlich angestiegen.

Welche Darstellungsweise ist richtiger?

Intuitiv erscheint die Perspektive aus den Bildungsabschlüssen der Kindergeneration plausibler. „Wie hoch ist der Anteil an Akademikern, die selbst aus einer Akademikerfamilie stammen?“, ist wohl die naheliegende Frage, wenn man sich für Bildungsmobilität in der Kategorie „Akademiker“ interessiert. Dennoch ist auch die andere Perspektive, jene nach der „Weitergabe“ des Bildungsstandes von den Eltern an die Kinder, argumentierbar, wenn auch weniger aussagekräftig. In einer seriösen wissenschaftlichen Betrachtung sollten aber entweder beide Darstellungen gegenübergestellt werden, oder es müsste deutlich gemacht werden, warum man sich für eine der Varianten entschieden hat und welche Aussagekraft dieser zukommt.

Im Folgenden werden zwei aktuelle Studien zum intergenerationellen Bil- dungsvergleich besprochen:

- Die Analyse im Rahmen des „Adult Education Survey (AES)“ der Statistik Austria[4], die als Basis der Darstellung im jährlich erscheinenden Bericht „Bildung in Zahlen. Schlüsselindikatoren und Analysen“ dient.

- Und die Analyse der „Bildungsmobilität zwischen Eltern und ihren Kindern“ im Rahmen der Studie von Wilfried Altzinger et al., „Intergenerationelle soziale Mobilität in Österreich“[5], die auf Basis der EU- SILC-Daten 2011 die soziale Mobilität untersucht.[6]

Ergänzend zu diesen beiden Analysen wird eine Berechnung der intergenerationellen Bildungsmobilität auf Basis der Daten der Erhebung „Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen“[7] aus dem Jahr 2011/12 durchgeführt, in der eine präzisere Auswahl und angemessenere Abstufung der Bildungsabschlüsse möglich ist.

2.2 Der intergenerationelle Bildungsvergleich aus der Perspektive der Elterngeneration

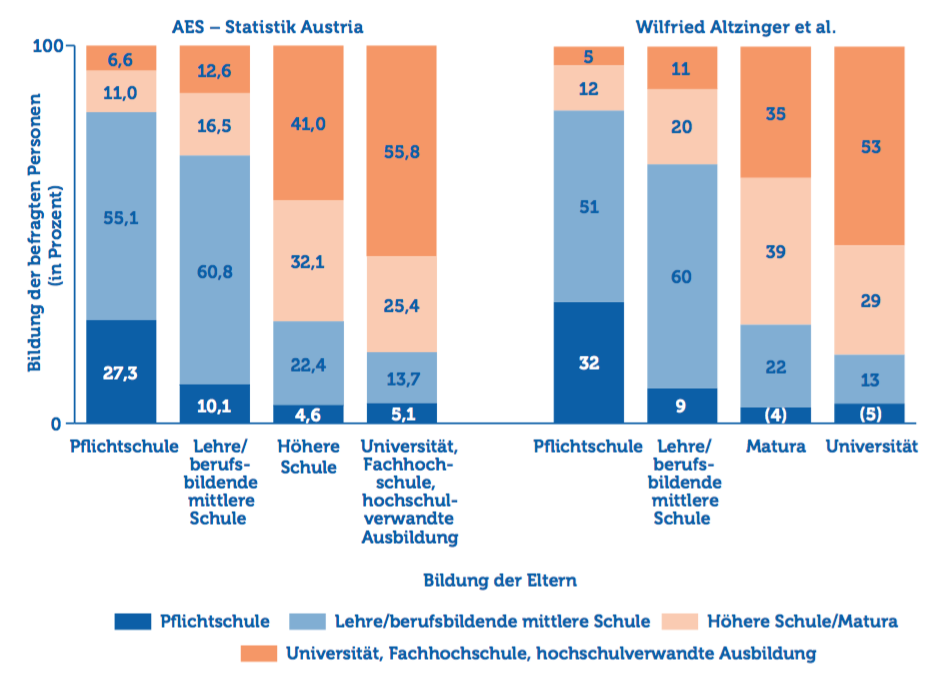

Die Ergebnisse des „Adult Education Survey (AES)“ der Statistik Austria und der Studie von Wilfried Altzinger et al. im Vergleich.

Sowohl die Daten des „Adult Education Survey“ der Statistik Austria als auch die Datenbasis für die Studie von Wilfried Altzinger et al. stammen aus repräsentativen Befragungen, die in den Jahren 2011 und 2012 durch- geführt wurden.[8] Beide Studien beschäftigen sich nicht ausschließlich mit der Bildungsmobilität, untersuchen jedoch in eigenen Abschnitten die Bildungsmobilität für verschiedene Alterskohorten. Die Ergebnisse des „Adult Education Survey“ stellen die Basis für die Darstellung des intergenerationellen Bildungsvergleichs im jährlichen Bericht der Statistik Austria „Bildung in Zahlen. Schlüsselindikatoren und Analysen“ dar.[9]

In beiden Studien werden jeweils zwei Alterskohorten untersucht: die 25- bis 44-Jährigen und die 45- bis 64-Jährigen. Die folgende Besprechung beschränkt sich auf die jüngere Gruppe, deren Bildungsabschlüsse näher an der Gegenwart liegen und die daher für den aktuellen Zustand des Bildungssystems aussagekräftiger erscheinen.

Beide Studien stellen den intergenerationellen Bildungsvergleich ausschließlich aus der Perspektive der Elterngeneration dar, ohne dies ex- plizit zu begründen. Die statistisch ausgearbeitete Fragestellung lautet: Wie viel Prozent der Personen aus einem Elternhaus mit einem bestimmten Bildungsabschluss haben selbst diesen Bildungsabschluss erreicht?

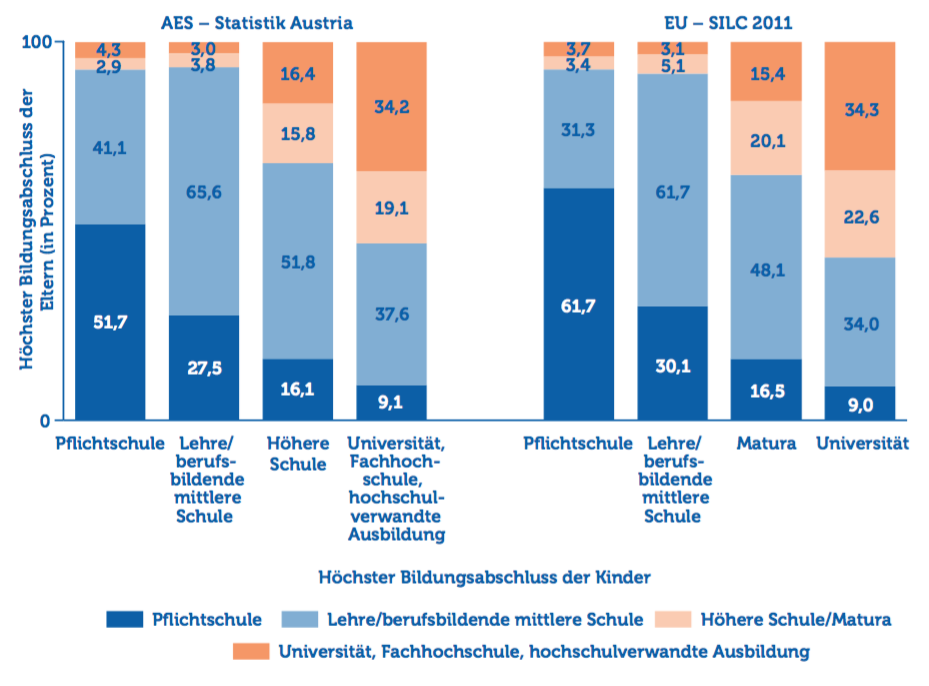

Intergenerationeller Bildungsvergleich: Perspektive Elterngeneration

Abbildung 10.

25- bis 44-Jährige; die Ergebnisse des „Adult Education Survey“ (AES) und der Studie von Wilfried Altzinger et al. im Vergleich.

Quelle: Statistik Austria (2013), S. 24 und Altzinger (2013), S. 52

- Die Bildungsabschlüsse werden in vier Kategorien unterteilt: „Pflichtschule“, „Lehre/mittlere Schule“, „Höhere Schule/Matura“ und „Universität“. Zu letzterer zählen neben den Fachhochschulen auch die sog. „hochschulverwandten Lehranstalten“, also Pädagogische Akademien, Sozialakademien und Kollegs. Von der Statistik Austria wird dies ausgewiesen, Altzinger et al. subsumieren dies unter der Kategorie „Universität“ und bezeichnen dieses Ausbildungsniveau auch als „akademisch“. Für die Elterngeneration der Befragten ist diese Zuordnung irreführend bzw. verfälschend. Denn dies erweitert den Kreis der sog. „akademischen Eltern“ um eine Gruppe, deren Bildungsabschluss zur Zeit der Ausbildung weder als „akademisch“ bezeichnet, noch mit einem akademischen Titel versehen und schon gar nicht gehaltsmäßig auf dem Niveau eines Universitätsabsolventen eingestuft wurde.

- Obwohl die Datenerhebung im selben Zeitraum (2011/12) erfolgte und die befragte Personengruppe ident ist (25- bis 44-Jährige), weichen die Ergebnisse für einzelne Teilgruppen stellenweise erheblich voneinander ab. Vor allem bei der Personengruppe mit Matura als höchstem Bildungsabschluss beträgt der Unterschied beim Anteil der

„Akademiker“ sechs Prozentpunkte: So haben bei der AES-Untersuchung 41 Prozent der Personen aus einem Haushalt, in dem entweder Vater oder Mutter über einen höheren Schulabschluss (Matura) verfügten, selbst einen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung erreicht. In der Studie von Altzinger et al. wird dagegen nur für 35 Prozent der Kinder aus diesen Elternhäusern ein akademischer Abschluss ausgewiesen. Auch bei der Frage, wie viel Prozent aus Akademikerelternhäusern selbst einen akademischen Abschluss oder Maturaabschluss erreichten, weichen die Studienergebnisse um vier Prozentpunkte voneinander ab. Es stellt sich somit die Frage nach der Repräsentativität der Detailergebnisse zur Bildungsmobilität.

Die Aussagekraft der Daten ist durch mehrere Faktoren eingeschränkt:

- In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen haben über 15 Prozent der Personen ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen. So wurden z. B. aktuell Studierende mit dem höchsten Abschluss „Matura“ be- wertet, was die Ergebnisse verzerrt.[10]

- Die Studien treffen keine Unterscheidung zwischen einem inländischen und einem ausländischen Bildungsabschluss. Daten von Personen mit ausländischem Bildungsabschluss sind für die Frage der Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems jedoch nicht aussagekräftig. Da sie überproportional aus höheren Bildungsschichten stammen, verzerren sie die Ergebnisse.

In beiden Studien werden auf der Basis der grafisch visualisierten Daten weitreichende Aussagen zur Bildungsmobilität getätigt:

Statistik Austria: „Allerdings ist die Bildungsmobilität zwischen den Genera- tionen in Österreich gebremst (…). Wie internationale Studien zeigen, wird Bildung von den Eltern an die Kinder vererbt. Dies zeigt sich auch bei der Erwachsenenbildungserhebung 2011/2012 (AES, Adult Education Survey, siehe 9). So erreichten mehr als die Hälfte (55,8 %) der 25- bis 44-Jährigen aus Haushalten, in denen entweder Mutter oder Vater über einen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung verfügten, ebenso einen solchen Abschluss.“[21]

Altzinger et al.: „Wie internationale Studien zeigen, wird Bildung von den Eltern an die Kinder vererbt. In welchem Ausmaß dies der Fall ist, kann jedoch von Land zu Land erheblich differieren. Grafik 4 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und jenem der Kinder für Österreich (…). Wie sich zeigt, existiert ein durchaus starker Zusammenhang bezüglich der Bildungsabschlüsse. Kinder aus Akademikerelternhäusern erreichen zu 54 % selbst einen akademischen Abschluss. Für Kinder aus einem eher bildungsfernen Elternhaus (max. Pflichtschule) trifft dies jedoch nur in 6 % der Fälle zu.[12]

Bewertung und Kritik

Die gemeinsame Betrachtung der intergenerationellen Bildungsvergleiche durch die Statistik Austria und Wilfried Altzinger et al. zeigt ein grundsätzlich übereinstimmendes Bild bezüglich der „Weitergabe“ von Bildungsabschlüssen an die Kindergeneration. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Studienergebnissen von bis zu sechs Prozentpunkte für einzelne Teilgruppen doch wesentlich größer als dies aufgrund der statistischen Schwankungsbreite zu erwarten wäre. Weitere Unschärfen ergeben sich dadurch, dass Personen, die sich noch in Ausbildung befinden, auf Basis ihres letzten Bildungsabschlusses aufgenommen werden,[13] sowie durch die Einbeziehung von Personen mit ausländischen Bildungsabschlüssen. Auch die gemeinsame Gruppierung der Abschlüsse an Pädagogischen Akademien, Sozialakademien und Kollegs mit den Universitäts- und Fachhochschulabschlüssen ist für das österreichische Bildungssystem nicht angemessen und führt zu unkorrekten Aussagen über „Kinder aus Akademikerelternhäusern“.

Aber auch wenn man alle diese Einschränkungen akzeptiert, scheinen die getroffenen Schlussfolgerungen zur Bildungsmobilität nicht gerechtfertigt:

Wenn zwischen 53 und 56 Prozent der 25- bis 44-Jährigen aus Haushalten mit akademischem Abschluss eines Elternteils ebenfalls einen Abschluss auf Hochschulniveau erreichen, deutet das – genau besehen – gerade nicht darauf hin, dass das Bildungsniveau in unserer Gesellschaft von den Eltern an ihre Kinder ganz einfach weitergegeben werden kann, dass Bildung also quasi „vererbt“ wird. Denn diese Zahl bedeutet im Umkehrschluss, dass zwischen 44 und 47 Prozent der Kinder aus diesen Haushalten nicht mehr dieselbe Bildungshöhe wie ihre Eltern erreichen konnten, es also alles andere als selbstverständlich ist, die Bildung von den Eltern gleichsam „mitnehmen“ zu können. Sieht man sich die Gruppe der 25- bis 44-Jährigen an, deren Eltern über den Abschluss einer höheren Schule (Matura) verfügen, so zeigt sich: Etwas über ein Drittel der Kinder haben ebenfalls die Matura als höchsten Abschluss erreicht. Aber zwischen 35 und 40 Prozent konnten ein Studium abschließen und sich damit gegenüber ihren Eltern bildungsmäßig wesentlich verbessern.

Auf Grundlage der vorgestellten intergenerationellen Bildungsvergleiche aus der Elternperspektive ließe sich – in ebenso verkürzender Weise – auch die umgekehrte Schlussfolgerung ableiten: Bildung wird in Österreich keineswegs quasi an die nachfolgende Generation „vererbt“. Beinahe der Hälfte der Kinder aus Haushalten, in denen entweder Vater oder Mutter über einen Abschluss einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung verfügten, gelingt es nicht, ebenfalls ei- nen solchen Abschluss zu erreichen.

Beide Schlussfolgerungen verkürzen das Thema aber auf unzulässige Weise. Eine differenzierte Beurteilung benötigt einen zweiten Blick auf die Bildungsmobilität, den Blick aus der Perspektive der Kindergeneration.

2.3 Der intergenerationelle Bildungsvergleich aus der Perspektive der Kindergeneration

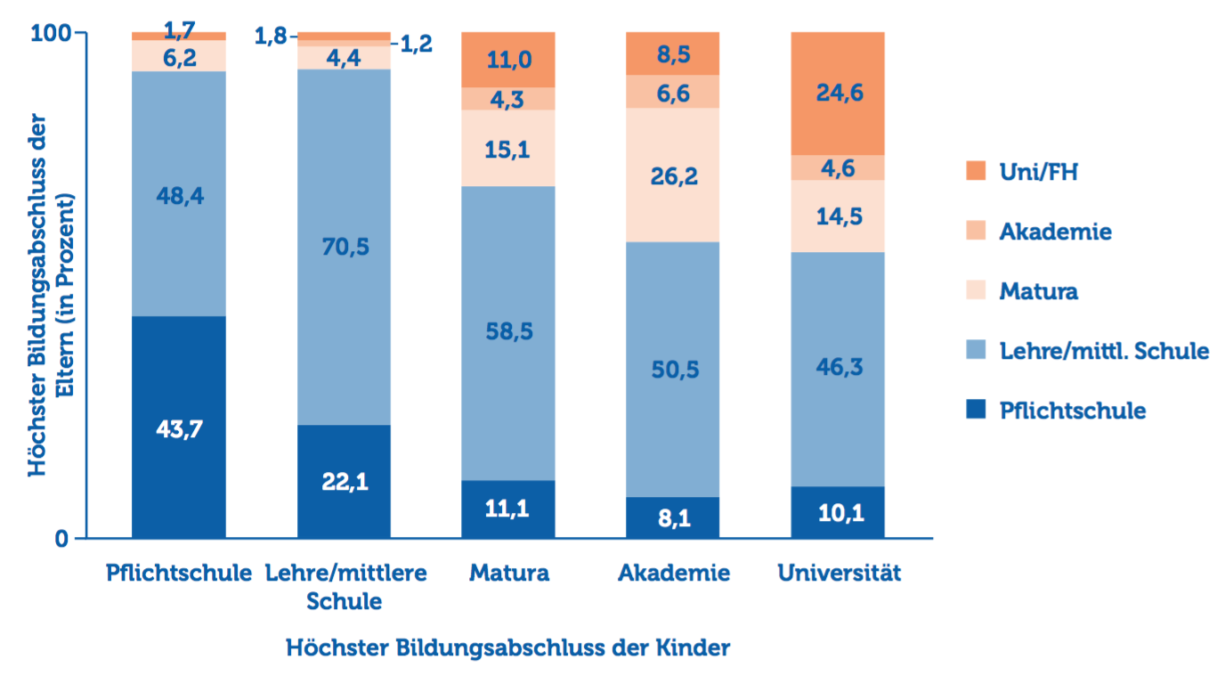

Der intergenerationelle Bildungsvergleich aus der Perspektive der Kindergeneration

Abbildung 11.

25- bis 44-Jährige; auf der Basis der Daten des „Adult Education Survey“ und der von Altzinger et al. verwendeten Daten des EU-SILC-Moduls.

Quelle: Statistik Austria (2013); Statistik Austria (2012b), S. 115

Auf der Basis der von Altzinger et al. verwendeten Daten des EU-SILC-Moduls[14] ergibt der intergenerationelle Bildungsvergleich der 25- bis 44-Jährigen aus der Perspektive der Kindergeneration folgendes Bild:

Rund 34 Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit einem Abschluss an einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Einrichtung kommen aus Elternhäusern, in denen zumindest ein Elternteil einen solchen Abschluss erreicht hat.

Bei über 65 Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit einem Abschluss an einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Einrichtung verfügen die Eltern über keinen Abschluss an einer Universität, Hochschule oder hochschulverwandten Einrichtung. Bei rund 22 Prozent hat zumindest ein Elternteil Matura, bei weiteren rund 34 Prozent ist der höchste Bildungsabschluss eines Elternteils ein Lehrabschluss oder der Abschluss einer mittleren Schule.[15]

Aufgrund der unter Kapitel 2.2 erläuterten eingeschränkten Aussagekraft der Daten aus dem „Adult Education Survey“ bzw. der EU-SILC-Erhebung wird auf eine ausführlichere Interpretation der Ergebnisse des Bildungsvergleichs aus der Kinderperspektive an dieser Stelle verzichtet und auf das folgende Kapitel verwiesen.

2.4 Der intergenerationelle Bildungsvergleich auf Basis der Daten der Erhebung „Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen (PIAAC 2011/12)“

Im Unterschied zur Erwachsenenbildungserhebung der Statistik Austria und den Daten der EU-SILC-Erhebung ermöglichen die Datensätze der ebenfalls 2011/12 durchgeführten Erhebung zu den „Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen (PIAAC 2011/12)“[16] eine Einteilung der Bildungsabschlüsse in fünf Stufen.[17] Damit kann zwischen Abschlüssen auf Universitäts- und Fachhochschulebene einerseits und Abschlüssen einer Pädagogischen Akademie oder Sozialakademie andererseits unterschieden werden. Denn vor allem in der Elterngeneration waren diese Bildungsabschlüsse mit Abschlüssen auf Hochschulebene nicht vergleichbar. Weiters lassen sich aus dem PIAAC-Datensatz Personen mit ausländischen Bildungsabschlüssen ebenso herausrechnen wie Personen ohne abgeschlossene Ausbildung. Damit lässt sich ein präziseres Bild der intergenerationellen Bildungsmobilität der 25- bis 44-Jährigen darstellen als in den oben besprochenen Studien.

Intergenerationeller Bildungsvergleich PIAAC 2011/2012

Abbildung 12.

25- bis 44-Jährige; nicht in Ausbildung, mit inländischem Bildungsabschluss, Perspektive Kindergeneration.

Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnung

Der intergenerationelle Bildungsvergleich auf Basis der Daten der Erhebung „Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen (PIAAC 2011/12)“ zeigt ein differenziertes Bild der „Bildungsherkunft“ der 25- bis 44-jährigen Bevölkerung:[18]

- Knapp 25 Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit einem Bildungsabschluss an einer Universität oder Fachhochschule kommen aus Akademikerfamilien, d. h. entweder Vater oder Mutter haben einen akademischen Abschluss. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei über 75 Prozent der akademisch gebildeten Personen dieser Altersgruppe weder Vater noch Mutter über einen Hochschulabschluss verfügt.

- Bei 4,6 Prozent dieser Gruppe hat zumindest ein Elternteil eine sog. hochschulverwandte Einrichtung abgeschlossen, also eine pädagogische Akademie, Sozialakademie oder ein Kolleg auf postsekundärer Ebene.

- Mehr als 14 Prozent der 25- bis 44-jährigen Akademiker kommen aus Familien, in denen ein Elternteil eine höhere Schule (Matura) abgeschlossen hat.

- Über 50 Prozent der Akademiker zwischen 25 und 44 Jahren stammen aus der sogenannten bildungsfernen Schicht: Bei über 46 Prozent haben Vater oder Mutter eine Lehre oder eine mittlere Schule abgeschlossen, bei etwas über zehn Prozent hat kein Elternteil mehr als einen Pflichtschulabschluss.

- Ein ähnliches Bild zeigt die „Bildungsherkunft“ der Personen aus dieser Altersgruppe mit Abschluss an einer pädagogischen Akademie, Sozialakademie oder einem Kolleg: Allerdings beträgt hier der Anteil der Akademikerkinder nur 8,5 Prozent, während der Anteil der Personen aus Haushalten mit maximal einem Maturaabschluss bei über 26 Prozent liegt.

- Rund 16 Prozent der 25- bis 44-Jährigen haben eine höhere Schule mit Matura abgeschlossen. Rund elf Prozent kommen aus akademischen Familien, bei etwa 15 Prozent hat entweder Vater oder Mutter ebenfalls einen Maturaabschluss. Auch in dieser Gruppe können knapp 70 Prozent als Bildungsaufsteiger gelten, knapp 60 Prozent kommen aus Familien mit Lehre oder mittlerer Schule als höchsten Abschluss, bei ca. 11 Prozent verfügen die Eltern maximal über einen Pflichtschulabschluss.

- Der mit Abstand größte Anteil der 25- bis 44-jährigen Erwachsenen, nämlich über 50 Prozent, weist als höchsten Bildungsabschluss eine Lehre oder den Abschluss einer mittleren Schule auf. In dieser Gruppe ist die Bildungspersistenz, also die Beibehaltung des Bildungsstandes der Eltern, mit über 70 Prozent am größten ausgeprägt. Allerdings ist hier auch der Anteil der „Bildungsabsteiger“, also Personen, deren Eltern über höhere Abschlüsse verfügen, mit rund sieben Prozent sehr gering. Etwas über 22 Prozent kommen aus Elternhäusern, in denen weder der Vater noch die Mutter mehr als eine Pflichtschule abgeschlossen hat.

- Auch bei der niedrigsten Bildungsstufe, den Personen mit maximal Pflichtschulabschluss, ist die Bildungspersistenz mit über 40 Prozent stark ausgeprägt. Mit mehr als 48 Prozent ist gleichzeitig der Anteil der Personen, die aus einem Haushalt mit Abschluss einer Lehre oder mittleren Schule stammen, also der Anteil der Bildungsabsteiger, auffallend hoch. Mit einem Anteil von rund zehn Prozent an der 25- bis 44-jährigen Bevölkerung (mit inländischem Bildungsabschluss)[19] ist dies allerdings die kleinste Gruppe in der Aufgliederung der Bildungsabschlüsse.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der Daten zur Bildungsmobilität der 25- bis 44-Jährigen aus der Perspektive der Kindergeneration verstärkt die Schlussfolgerungen aus dem oben durchgeführten Vergleich der Ergebnisse aus der Elternper- spektive. Die von der Statistik Austria und von Altzinger et al. im Rahmen ihrer Studien getroffenen Aussagen zu einem relativ stabilen Zusammen- hang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und ihrer Kinder in Österreich sind auf der Grundlage der untersuchten Erhebungsdaten nicht gerechtfertigt.

Wenn weniger als 25 Prozent der 25- bis 44-Jährigen mit einem Bildungsabschluss an einer Universität oder Fachhochschule aus einer Akademikerfamilie kommen, gleichzeitig jedoch über 50 Prozent aus der sog. „bildungsfernen Schicht“ stammen (höchster Abschluss: Lehre bzw. mittlere Schule), ist das eher als Zeichen einer ausgewogenen sozialen Zusammensetzung dieser Gruppe zu sehen, denn als Zeichen einer eingeschränkten Mobilität des Bildungssystems. Auch die „Bildungsherkunft“ der Personen mit höherem Schulabschluss (Matura) weist mit einem Anteil von knapp 70 Prozent Bildungsaufsteigern auf eine ausgeprägte soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems hin. Belege für eine geringere Mobilität lassen sich eher am unteren Ende der Bildungshierarchie finden. Für Kinder aus Familien, in denen weder Mutter noch Vater über mehr als einen Pflichtschulabschluss verfügt, scheinen die Möglichkeiten eines Bildungsaufstiegs begrenzt, ein Aufstieg bis zu einem Abschluss auf akademischer Ebene ist selten zu erreichen.

Insgesamt weisen die nicht unerheblichen Abweichungen bei den Ergebnissen der drei vorgestellten Bildungserhebungen aber darauf hin, dass die Aussagekraft der Studien lediglich in Hinblick auf allgemeinere Aussagen zur Bildungsmobilität gegeben ist. Für detaillierte Aussagen über die „Bildungsherkunft“ einzelner Untergruppen scheint die Datenbasis zu gering bzw. die Erhebungsmethode nicht ausreichend präzise. Für die Gruppe der Studierenden bzw. der Studienanfänger liegt hingegen eine ausreichende Datenbasis vor, nämlich eine Vollerhebung. Diese wurde im Rahmen der „Studierenden-Sozialerhebung“ ausgewertet, die im Folgen- den besprochen werden soll.

Fußnoten

- Statistik Austria (2013). ↩

- Ebd., S. 23. ↩

- Vgl. die eigene Berechnung im Kapitel 2.2. ↩

- Statistik Austria (2013). ↩

- Altzinger (2013), S. 52 (Grafik 4) und S. 53. ↩

- Statistik Austria (2012b). ↩

- Statistik Austria (2013). ↩

- In der Erwachsenenbildungserhebung von 2011/12 („Adult Education Survey (AES)") wurden im Zeitraum Oktober 2011 bis Mai 2012 insgesamt 5.745 Personen der österreichischen Wohnbevölkerung (25- bis 64-Jährige) über Aus- und Weiterbildung befragt. Vgl. Statistik Austria (2013), S. 17. Wilfried Altzinger stützt sich auf die Daten des EU-SILC-Moduls 2011, in dem Daten von 6.792 Personen über die Mobilität von Bildung und die ökonomische Situation der österreichischen Bevölkerung erhoben wurden. Vgl. Altzinger (2013), S. 48. ↩

- Statistik Austria (2015a), S.95 (Grafik 9). ↩

- Siehe Kapitel 1. ↩

- Statistik Austria (2015a), S. 94 (Hervorhebung im Original). In der AES-Studie selbst sind keine so weitreichenden Interpretationen zu finden. ↩

- Altzinger (2013), S. 53. Das Zitat bezieht sich auf die Gruppe der 25- bis 59-Jährigen. ↩

- Beispielsweise wurde für Befragte, die noch studierten, als höchster Abschluss „Matura" eingetragen. ↩

- Statistik Austria (2012b), Tabelle 12.4., S. 115. ↩

- Die Zahlen beziehen sich auf die Daten der EU-SILC-Erhebung. ↩

- Statistik Austria (2012a). ↩

- Siehe Kapitel 1.2 zur Einteilung der Bildungsabschlüsse, die den Besonderheiten des österreichischen Bildungssystems angemessen ist. ↩

- Die Auswahl bezieht sich auf die 25- bis 44-Jährigen mit abgeschlossener Ausbildung und inländischem Bildungsabschluss. Wie in Kapitel 1.2 ausgeführt, ist die Auswahl der Altersgruppe ab 25 Jahren suboptimal, wird hier aber aus Gründen der Vergleichbarkeit dennoch gewählt. ↩

- Die Statistik Austria weist für die Gruppe der 25- bis 44-Jährigen für 2011 einen Anteil von rund 16 Prozent mit Pflichtschulabschluss auf, wobei hier auch Personen mit ausländischem Abschluss gezählt werden. Siehe: www.statistik.at, Bildungsstand der Bevölkerung. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah