Marktradikale Gewerkschafter

- 01.08.2021

- Lesezeit ca. 4 min

Österreichs Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Gewerkschaften fordern höhere Löhne. Das hat allerdings einen Preis.

Not macht bekanntermaßen erfinderisch. Eine wachsende Zahl von Gastronomen belohnt Mitarbeiter mit Prämien, wenn sie neue Kollegen anwerben. Aber nicht nur Restaurants und Hotels suchen händeringend nach Beschäftigten. In Wien ist unlängst eine hitzige Diskussion darüber entbrannt, warum Bäckereien keine Mitarbeiter mehr finden. Dabei geht es nicht um die harte Arbeit zu nachtschlafender Stunde in heißen Backstuben, sondern um den Verkauf. Der Mangel an einsatzbereiten Arbeitskräften ist zum branchenübergreifenden Problem geworden. Von Baufirmen über Handwerksbetriebe, Kranbauern bis hin zu High-Tech-Schmieden sind so gut wie alle Branchen betroffen. In Summe können derzeit 109.000 offene Stellen nicht besetzt werden – das ist der höchste Wert seit 1948.

Das alles passt nicht so recht in die Zeit einer schweren Wirtschaftskrise. Immerhin zählt das Land derzeit 360.000 Arbeitslose, weitere 120.000 Menschen sind in Kurzarbeit. Unternehmer können das schwer nachvollziehen, aber nicht nur sie. Gewerkschafter haben indessen eine einfache Lösung für das Problem gefunden: Die Arbeitgeber sollten mehr bezahlen, dann würden sie auch jede Menge arbeitswillige Mitarbeiter finden. „Das regelt schließlich der Markt“, wie gerne süffisant nachgeschoben wird.

Womit die Arbeitnehmervertreter auch völlig Recht haben, genau dafür ist der Markt da. Wenn das Angebot nicht auf eine entsprechende Nachfrage trifft, muss das Angebot attraktiver werden. Wer zu 1800 Euro brutto keine Beschäftigten findet, wird wohl 1900 oder 2000 Euro bieten müssen, um den Bedarf an Mitarbeitern zu decken. Die alles entscheidende Frage ist, ob die Kunden mitspielen. Sind sie bereit für dasselbe Produkt mehr zu bezahlen, damit der Anbieter Mitarbeiter findet? Steigen die Löhne, erhöhen sich die Kosten, weshalb auch die Preise des zu verkaufenden Produkts erhöht werden müssen.

Sind die Verbraucher bereit, höhere Preise zu bezahlen, ist das Problem gelöst. Sind sie es nicht, fliegen die Anbieter aus dem Markt – und mit ihnen deren Beschäftigte. Selbst eingefleischte Arbeitnehmervertreter schlüpfen bei derartigen Diskussionen neuerdings in die Rolle der Marktradikalen. Wer höhere Löhne bei seiner Kundschaft nicht durchsetzen kann, habe in eben seine Berechtigung als Anbieter verspielt. Ende der Durchsage.

Die Bereitschaft, für höhere Löhne der Beschäftigten steigende Preise in Kauf zu nehmen, dürfte hierzulande überschaubar sein. Schließlich haben wir es mit einem Land zu tun, in dem selbst Spitzenverdiener leidenschaftlich gerne über den sündteuren Espresso in den Wiener Kaffeehäusern klagen. Vom zu überteuerten Mittagsmenu um 10 Euro, der kostspieligen Sommerfrische oder dem unbezahlbar gewordenen Winterurlaub ganz zu schweigen. Auch die Bäckereien werden sich mit höheren Preisen schwertun. Die Gewinnmargen sind verschwindend klein, die Konkurrenz der großen Supermärkte mit ihren hochmodernen Backstuben ist enorm. Das Brot kommt in Rohlingen über die Grenze und wird in einer Qualität frisch aufgebacken, die viele Konsumenten überzeugt. Einfach die Preise zu erhöhen, wird es nicht spielen. Und der Markt für Backwaren zu Apothekerpreisen dürfte bereits gut besetzt sein, zumindest in Wien.

Womit klar wird, dass ein knallharter Verdrängungswettbewerb vor der Türe steht. Viele Unternehmen werden den Kampf um einsatzbereite Mitarbeiter verlieren. Andere wiederum werden die höheren Preise nicht im Markt „unterbringen“. In einem Hochkostenland wie Österreich sind derartige Ausleseprozesse nichts Neues. Denken wir nur an das Beisl-, Greißler-, und Kaffeehaussterben. Auffallend ist, dass jene, die in höheren Löhnen die Lösung aller Probleme sehen, nicht von jenen zu unterscheiden sind, die sich mit traurigem Blick über den verschwindenden Bäcker ums Eck beklagen und vor der wachsenden Marktmacht großer Ketten warnen. So wie jene, die nun nach höheren Löhnen rufen, die ersten sind, die Unternehmen wegen unerhörter Preiserhöhungen an den Pranger stellen. Untersuchungen der Arbeiterkammer, wo das Punschkrapferl am teuersten ist, sind Legende.

Nun kann man natürlich argumentieren, dass es um Unternehmen, die mit höheren Löhnen zwar Mitarbeiter, aber keine Kunden mehr finden, nicht weiter schade sei. Genauso gut kann man natürlich der Ansicht sein, dass es nicht zu tolerieren ist, wenn im Osten des Landes junge Menschen ohne Betreuungspflichten Arbeitslosengeld beziehen, während drei Bundesländer weiter hunderte Jobs auf sie warten.

Diesem Argument sind die Verfechter höherer Löhne allerdings nicht zugänglich. Dasselbe gilt für den Umstand, dass jemand, der 1500 Euro brutto verdient, auf 1200 Euro netto kommt. Aber gemeinsam mit seinem Arbeitgeber über 700 Euro an die staatlichen Töpfe abführen muss. Die hohe Abgabenlast des Staates zu senken wäre die einfachste Art für höhere Löhne zu sorgen. Doch spätestens an diesem Punkt ist es mit der „Marktradikalität“ der Arbeitnehmervertreter auch schon wieder vorbei.

Kolumne von Franz Schellhorn für “profil” (01.08.2021).

Mehr interessante Themen

So teuer sind ältere Arbeitnehmer in Österreich

Immer wieder wird behauptet, ein höheres Pensionsantrittsalter sei in Österreich nicht möglich. Das würde die Menschen nur aus dem Ruhestand in die Arbeitslosigkeit treiben. In anderen Ländern funktioniert es jedoch wunderbar: So wollen die Dänen in Zukunft bis 70 arbeiten.

Corona geht, die Förderungen bleiben

Die ÖVP möchte bei den Förderungen den Rotstift ansetzen. Laut Eurostat flossen 2023 rund 33 Milliarden Euro oder 6,9 Prozent des BIP in Förderungen, während der EU-Durchschnitt bei 6,3 Prozent liegt. Vor der Pandemie lag die Förderquote in Österreich bei rund fünf Prozent, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Allein im Jahr 2023 h

Arbeitskräftemangel im EU-Vergleich

Auf Österreich kommen massive demografische Veränderungen zu. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Menschen über 65 Jahre um rund 50 Prozent steigen, während die Zahl der 20- bis 65-Jährigen deutlich abnimmt.

Der Westen sucht, was der Osten hat

der Arbeitskräftemangel erfasst eine Branche nach der anderen. Unternehmen in ganz Österreich suchen händeringend nach Personal. Ganz Österreich? Nein, eine Stadt im Osten Österreichs widersetzt sich dem unbeugsamen Trend, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

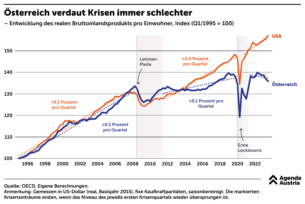

Was die USA nach Krisen besser machen

Seit der Finanzkrise stürzt die österreichische Wirtschaft von einer Malaise in die nächste. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf entwickelt sich im Schnitt schwächer als zuvor. Corona hat die Situation noch verschlimmert. In den USA wuchs das BIP pro Kopf nach beiden Krisen unbeeindruckt weiter, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.

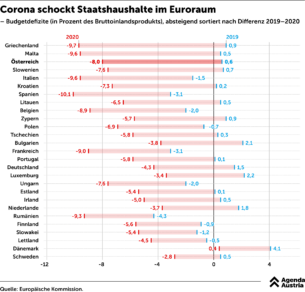

Corona schockt Staatshaushalte im Euroraum

Das österreichische Budgetdefizit lag im Jahr 2020 bei satten acht Prozent. Bedenkt man, dass Österreich noch 2019 einen der seltenen Budgetüberschüsse in Höhe von 0,6 Prozent erzielt hatte, dann erhöhte sich das Budgetdefizit innerhalb eines Jahres um fast neun Prozentpunkte.