Gegen hohe Mieten hilft nur ein großes Angebot

- 03.08.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Die Koalitionsparteien sind nicht imstande, sich auf ein neues Mietrecht zu einigen. Dabei zeigt die Erfahrung klar: Wer leistbare Mieten will, muss den Wohnbau für Private wieder attraktiv machen. Und die großen Ungleichheiten zwischen unterschiedlichen Mietverträgen beseitigen.

In Österreich gibt es zu wenige Wohnungen: 2014 fehlten allein in Wien 4.200, errechnete das Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Der Befund ist klar: Das Angebot kann mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten, und daher sind die Mieten spürbar gestiegen. Hinzu kommt, dass der Markt für Mietwohnungen zumindest zweigeteilt ist: Eine Gruppe Glücklicher wohnt zu den Bedingungen eines Altvertrags mit einer Miete deutlich unterhalb des Marktpreises. Alle anderen müssen Preise bezahlen, die die Verluste durch die Altmieten kompensieren müssen.

Größeres Angebot und weniger ungleiche Mietverträge

Unter dem Titel “Leistbares Wohnen” hat die Regierung 2013 in ihrem Arbeitsprogramm einzelne Maßnahmen aufgelistet wie z.B. den Entfall der Mietvertragsgebühr für unter 35-Jährige oder eine mögliche Pflicht für den Vermieter, den Mieter rechtzeitig vor Vertragsablauf zu warnen. Dabei bilden das Miet- und Baurecht sowie die vielen Normen schon jetzt ein Labyrinth. “Gegen immer höhere Mieten helfen allein ein größeres Angebot und weniger ungleiche Mietverträge”, meint daher der Ökonom Michael Christl. Dies müsse die Leitschnur für alle kommenden Änderungen sein. Konkret schlägt Christl folgende Punkte vor, die in unserer Studie “Teurer Wohnen: Wie Politik und Mietrecht den Wohnungsmarkt außer Kraft setzen” genauer ausgeführt sind:

- Wohnungsbau muss für private Investoren wieder attraktiv werden. Zu viel Bürokratie und zu strenge Vorschriften schrecken Investoren ab und machen die Wohnungen eben auch teuer (z.B. die Verpflichtung zu Autoabstellplätzen, unnötig aufwändige Bauverhandlungen). Auch eine – bereits diskutierte – Deckelung der Mieten würde das Angebot drosseln: In Frankreich brach nach deren Einführung der Wohnungsbau drastisch ein.

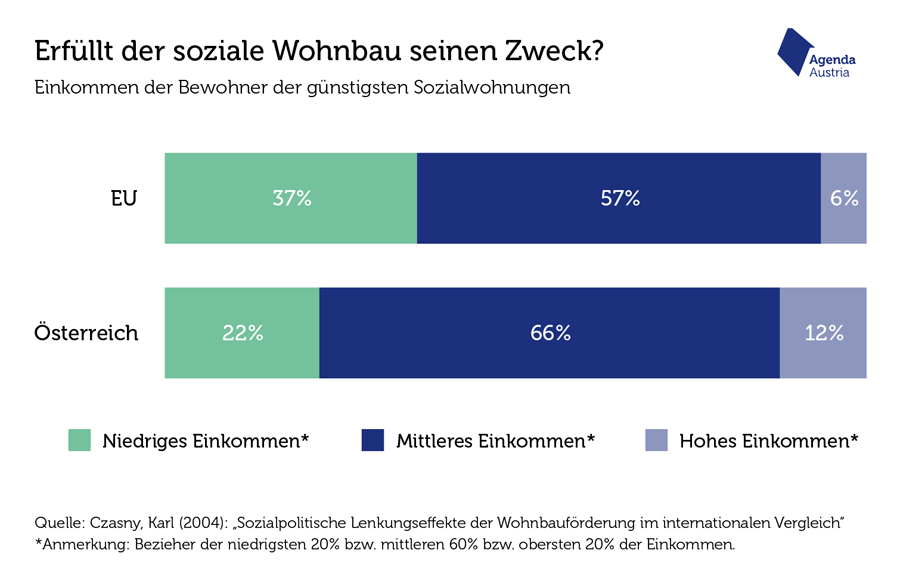

- Die Einkommensgrenze, um eine Gemeindebauwohnung zu bekommen, ist zu hoch und sollte daher gesenkt werden. In Österreich beziehen zwei Drittel der Bewohner günstiger Sozialwohnungen ein mittleres Gehalt und nur 22 Prozent ein geringes Gehalt, mit dem sie zum “ärmsten” Fünftel der Einkommensbezieher gehören:

In der EU profitieren viel mehr sozial Schwache von geförderten Wohnungen. Diese Daten stammen aus dem Jahr 2004 – neuere sind nicht zu erhalten. Die Bewohner von Gemeindwohnungen sollten daher deutlich öfter ihre Einkommen offen legen müssen. Liegt es über einem bestimmten Wert, soll auch die Miete auf einen marktüblichen Wert steigen. Die zusätzlichen Einnahmen könnten etwa in den Bau neuer Wohnungen gesteckt werden.

Mieter statt Wohnungen fördern

- Alte Verträge mit zu geringen Mieten sollten Schritt für Schritt beseitigt und die Preise für diese Wohnungen an den Marktpreis herangeführt werden, ähnlich wie das in Deutschland über das sogenannte Vergleichsmietsystem geschieht. Das würde das allgemeine Mietniveau senken und Neumieter, die ja oft auch jünger sind, entlasten.

- Es gilt, verstärkt Mieter zu fördern und nicht Wohnungen, denn das bringt mehr Treffsicherheit. Auch z.B. in Schweden und Großbritannien ist diese Subjektförderung stärker ausgebaut als jene für die Wohnungsobjekte.

Die Debatte über das Wohn- und Mietrecht ist oft zu ideologisch und politisiert. Was not tut, ist die Rückbesinnung auf ein einfaches Prinzip, das so weit wie möglich einzuhalten ist: Ist für ein ausreichendes Angebot gesorgt, braucht es nicht zig Extraregeln, die vielleicht ein spezielles Problem lösen, gleichzeitig aber zwei neue verursachen.

Mehr interessante Themen

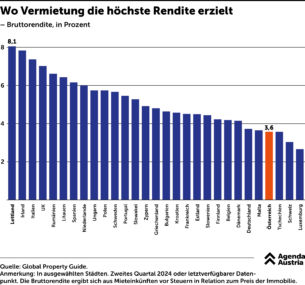

Verdienen sich Vermieter eine goldene Nase?

Viele Österreicher sehen in der Mietentwicklung der letzten Jahre eine reine Zumutung. Mit der Inflation wurden viele Mietverträge teurer. Für die meisten ist die Ursache der Missstände völlig klar: Nicht die lockere Geldpolitik, nicht die Regierung mit ihrer verfehlten Wohnbaupolitik sind die Schuldigen. Sondern die Gier der Miet-Haie, sie tr

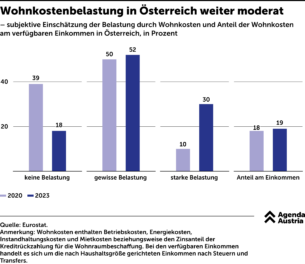

Die gefühlte Wohnkosten-Explosion

Aufgrund der hohen Inflationsraten in Österreich ist auch das Thema Wohnen auf die politische Bühne zurückgekehrt. Die Bundesregierung hat eine Mietpreisbremse beschlossen, die KPÖ hat mit dem Thema Bürgermeisterwahlen gewinnen können, zumal sich eine wachsende Zahl von Bürgern von den steigenden Wohnkosten regelrecht überrollt fühlen. Die

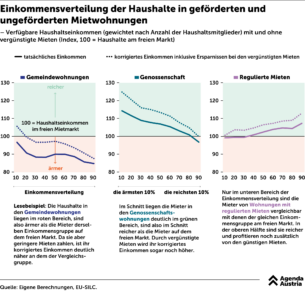

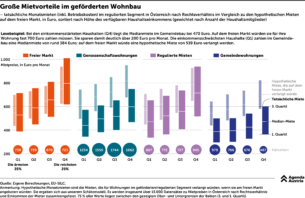

Einkommensverteilung der Haushalte in geförderten und ungeförderten Mietwohnungen

Zusätzlich zu den Verteilungen der tatsächlichen Haushaltseinkommen zeigen die gepunkteten Linien die virtuellen Einkommen, wenn jeweils die gesparte Miete hinzugefügt wird.

Große Mietvorteile im geförderten Wohnbau

Die Grafik zeigt, dass auch die Besserverdienerhaushalte in der oberen Hälfte der Einkommensverteilung kräftige Förderungen erhalten. Auch ihre Wohnungen wären am freien Markt erheblich teurer.

Mietwohnungen in Österreich und Wien

In Österreich fallen die allermeisten Wohnungen unter eine der oben genannten Regulierungsmöglichkeiten. Nach unserer Schätzung – zu Daten und Methode kommen wir noch – sind in Österreich nur rund 19 Prozent der Mietwohnungen am freien Markt vermietet; in Wien sind es sogar nur 11 Prozent.

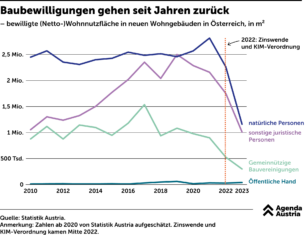

Baubewilligungen im freien Fall

Hohe Baukosten, gestiegene Zinsen und die erschwerten Kreditvergaberichtlinien machen dem Wohnungsbau in Österreich schwer zu schaffen. Die Baubewilligungen sind seit 2022 stark rückläufig, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Rund 2,5 Quadratkilometer Wohnfläche wurden im vergangenen Jahr österreichweit in neuen Wohngebäuden bewilli