Warum sich Europa gegen Donald Trump wehren muss

Foto: © VICTORIA SCHAFFER

- 19.09.2018

- Lesezeit ca. 3 min

„Gegenwehr ist die richtige Strategie gegen Donald Trump. Die ganze Welt sollte sich wehren“, sagte der Handelsökonom und designierte Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Gabriel Felbermayr am Dienstagabend bei einem Vortrag in der Agenda Austria. Er hat dabei die verschiedenen „Schlachtfelder im Handelskrieg“, den der US-Präsident angezettelt hat, vermessen und analysiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

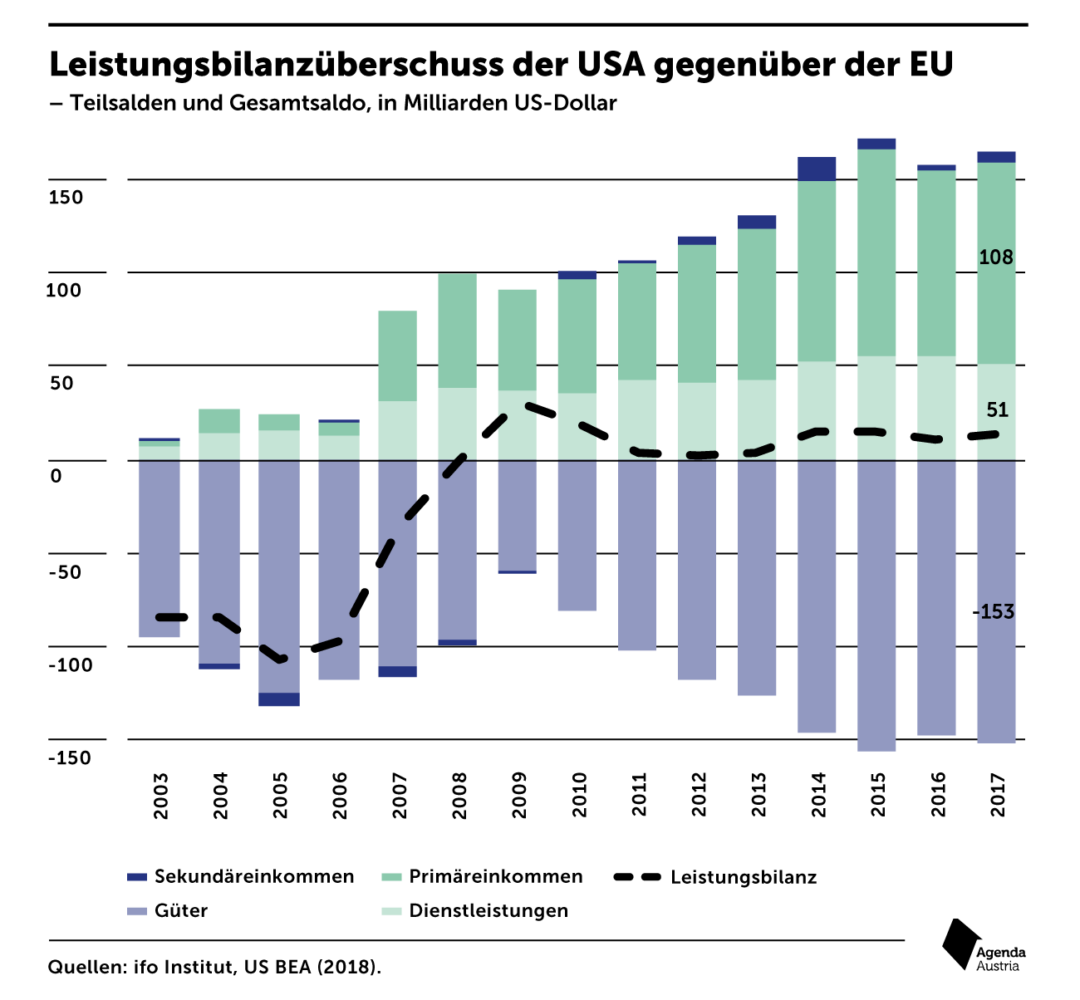

Die Europäer sollten sich im Handelskonflikt nicht herumschubsen lassen. Felbermayr lässt Trumps Vorwurf, die EU habe die USA im internationalen Handel ausgenutzt, jedenfalls nicht gelten. Die Kritik, wonach die USA von der EU über den Tisch gezogen worden wären, „geben die Daten nicht her“. Tatsächlich exportiere die EU zwar mehr Waren in die USA als umgekehrt. Im Gegenzug jedoch beziehen die Europäer mehr Dienstleistungen und zudem erhalten die USA hohe Einkünfte aus Primäreinkommen, etwa durch die hohen Gewinne der Internetkonzerne. Am Ende steht sogar ein Leistungsbilanzüberschuss der Amerikaner gegenüber der EU von 51 Mrd. US-Dollar. Lediglich mit China haben die USA wirklich signifikante Defizite in der Leistungsbilanz.

Die EU könnte zudem von den jüngsten Eskalationen mit höheren Zöllen zwischen den USA und China profitieren. Etwa wenn Donald Trump China dazu zwingt, seinen Markt für ausländische Investoren zu öffnen. Doch im Kern seien die US-Zölle, die etwa gegen Mexiko, China oder für Importe wie Stahl und Aluminium eingeführt worden sind, eine klassische „Beggar-thy-Neighbor-Politik, da greifen die USA den Handelspartnern in die Tasche“. Diese Politik für Trump gehe bis dato auf: So habe der US-Präsident mit seiner „strategischen Verrücktheit“ andere Länder zu Zugeständnissen bewegen können, etwa Südkorea oder Mexiko. Die Reaktion der Europäer mit gezielten Zöllen etwa gegen US-Motorräder und Whiskey sei genau richtig gewesen, weil sie direkt US-amerikanische Exporteure treffen.

Auch EU kein Hort des Freihandels

Doch auch „die EU ist kein Wirtschaftsblock mit weißer Weste“, betonte der Ökonom. Im Schnitt sind nämlich die Zölle der Europäer auf US-amerikanische Importe höher als umgekehrt. Die Aussichten für ein neues transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen („TTIP Light“) schätzt Felbermayr angesichts der großen Differenzen in der Agrarwirtschaft und bei der öffentlichen Beschaffung als gering ein.

Für europäische Unternehmen werde die protektionistische US-Politik jedenfalls Änderungen mit sich bringen, sagte Felbermayr mit Hinweis auf die jüngste Einigung der USA mit Mexiko. Denn in einem neuen NAFTA (nordamerikanisches Freihandelsabkommen) werden deutlich höhere Wertschöpfungsanteile in Nordamerika und insbesondere den USA vorgesehen. Damit werde die Produktion der Autos teurer. „Die Wertschöpfungsketten der deutschen Automobilkonzerne werden sich deutlich verändern müssen.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr interessante Themen

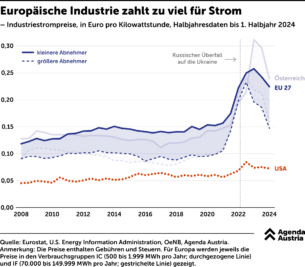

Industriestrom dreimal so teuer wie in den USA

Zwar sind die Strompreise seit der Energiekrise 2022/23 wieder etwas gesunken, dennoch zahlen viele europäische Unternehmen noch immer fast dreimal so viel wie ihre US-amerikanischen Konkurrenten.

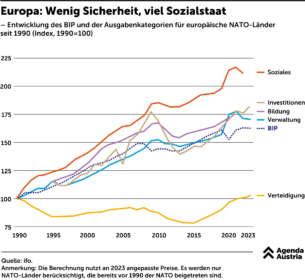

Europa: Wenig Sicherheit, viel Sozialstaat

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt die europäischen NATO-Staaten in finanzielle Nöte. Der wiedergewählte US-Präsident drängt die Europäer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Erster Adressat für diese Botschaft ist Deutschland, das sich eigenen Angaben zufolge nur zwei Tage verteidigen kann, bevor der größten Volkswirtschaft E

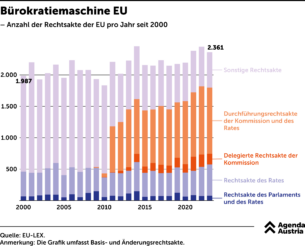

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

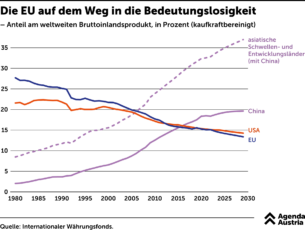

Die EU auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die EU ist schon längst kein wirtschaftliches Schwergewicht mehr. Demografisch und ökonomisch spielt die Musik inzwischen in Asien; die EU und die USA sind auf dem absteigenden Ast.

Bürokratiemaschine EU

Inzwischen arbeiten in den 76 EU-Institutionen mehr als 60.000 Menschen. Pro Jahr schreiben sie mehr als 2.000 Rechtsakte.

Corona geht, die Förderungen bleiben

Die ÖVP möchte bei den Förderungen den Rotstift ansetzen. Laut Eurostat flossen 2023 rund 33 Milliarden Euro oder 6,9 Prozent des BIP in Förderungen, während der EU-Durchschnitt bei 6,3 Prozent liegt. Vor der Pandemie lag die Förderquote in Österreich bei rund fünf Prozent, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Allein im Jahr 2023 h