Berufliche Weiterbildung: freiwillig oder verpflichtend?

- 07.02.2017

- Lesezeit ca. 2 min

Warum Fortbildung mindestens so wichtig ist wie die Erstausbildung

Die Lehrerfortbildung nimmt in den Ländern Europas unterschiedliche rechtliche Positionen ein. Im überwiegenden Teil – in 29 von 38 Bildungssystemen[1] – ist Lehrerfortbildung als Teil der Berufspflicht verankert. In vielen Ländern ist sie auch für eine Beförderung erforderlich, wobei dies mit einer Verankerung in der Berufspflicht meist Hand in Hand geht. Die verpflichtende Lehrerfortbildung nimmt allerdings unterschiedliche Intensität an. Während Luxemburg zum Beispiel nur acht Stunden Fortbildung pro Jahr vorschreibt, liegt derselbe Wert in Serbien bei 68 Stunden.[2] In einigen Ländern, beispielsweise in Schottland, gilt die Fortbildung zwar als Berufspflicht, es wird aber keine Minimalanzahl von Stunden festgelegt, die jeder Lehrer zu absolvieren hat.

In einigen wenigen Ländern ist Lehrerfortbildung optional. In diesen Ländern wird den Lehrern eine Teilnahme an Kursen und Fortbildungen dennoch nahegelegt.

Beteiligung an Weiterbildung

Die Frage der Beteiligung an Weiterbildung wird im Eurydice-Bericht anhand von zwei verschiedenen Indikatoren untersucht: der Diversität der Maßnahmen, also der verschiedenen Arten von Weiterbildungsaktivitäten (von strukturierten Kursen oder Workshops bis zur Teilnahme an Weiterbildungsnetzwerken oder Hospitationen), und der Intensität der Maßnahmen, also der Zeit, die für berufliche Weiterbildung aufgewendet wurde.[3]

Die bei Weitem häufigste Form der Weiterbildung ist die Teilnahme an zeitlich eher kurzen, formalen Kursen oder Workshops. Im Durchschnitt haben 65 Prozent der Lehrkräfte in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung an solchen Maßnahmen teilgenommen.

Eine Veränderung im Vergleich zu früheren Untersuchungen[4] zeigt sich daran, dass Formen der beruflichen Weiterbildung, die stärker auf gemeinsamem Arbeiten beruhen („Peer“-Ansatz) und eher aus Basis-Initia- tiven stammen (Bottom-up-Ansatz), an Bedeutung gewinnen. So stellt die Beteiligung an speziell der beruflichen Weiterbildung gewidmeten Lehrernetzwerken bereits die vierthäufigste der genannten Weiterbildungsaktivitäten dar.

Zeitliche Intensität der Weiterbildung

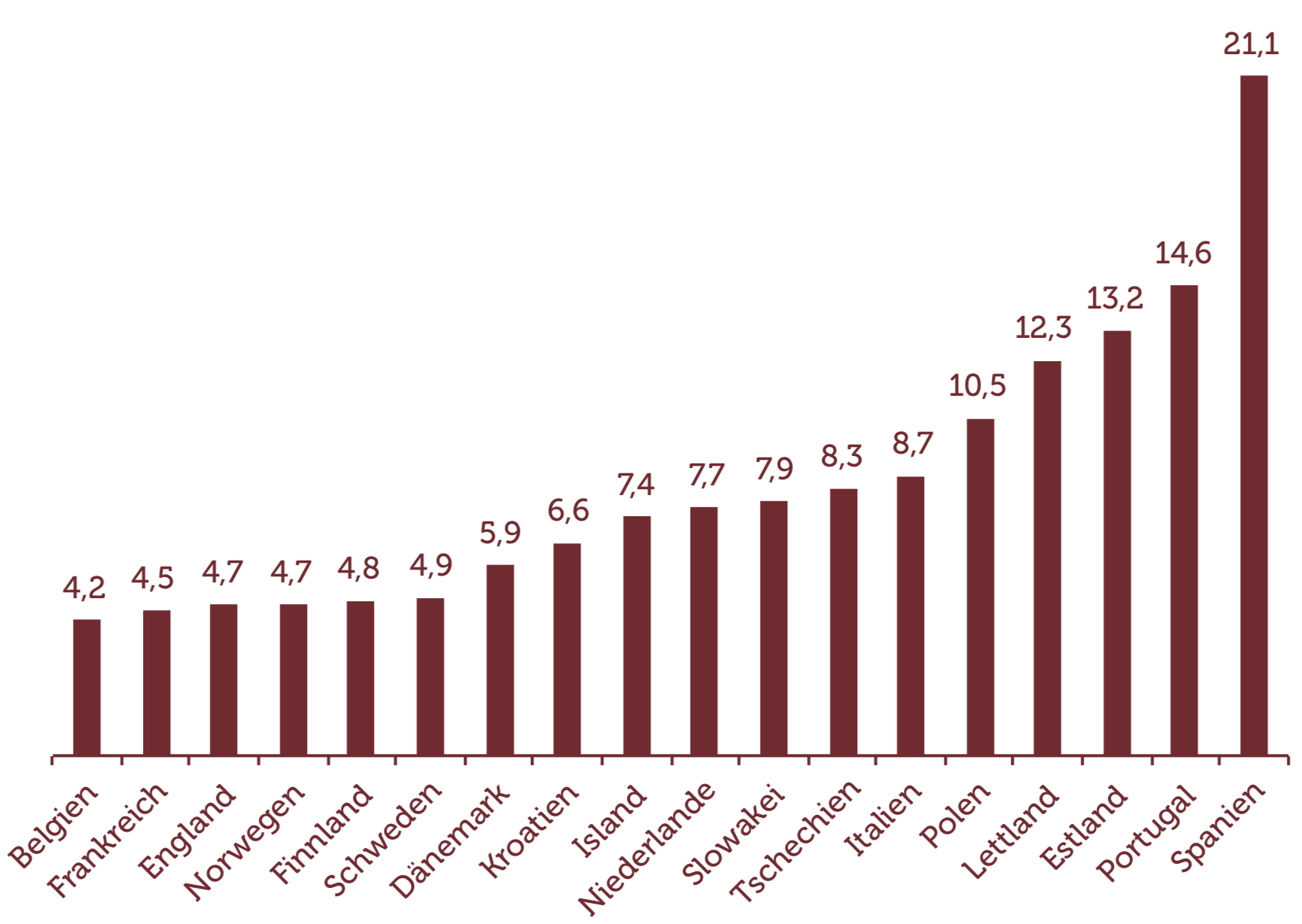

Abbildung 2: Durchschnittliche Zahl von Tagen, an denen Lehrer der Sekundarstufe I in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung an strukturierten40 Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen haben. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2013. Österreich hat an dieser Studie nicht teilgenommen. Quelle: Europäische Kommission/EACEA/Eurydice (2015b), S. 26.

Die grafische Darstellung zeigt die großen Unterschiede in der zeitlichen Dauer der besuchten Weiterbildungsmaßnahmen in den europäischen Ländern. Ein bestimmtes Muster, etwa eine Korrelation zu bestimmten Typen von Bildungssystemen, lässt sich nicht feststellen. Dennoch lässt sich eine generelle Aussage treffen, wenn die zeitliche Intensität der Weiterbildung mit der Frage nach dem Status der beruflichen Verpflichtung gemeinsam betrachtet wird:[5] In Staaten, in denen die Weiterbildung nicht als Berufspflicht oder Voraussetzung für eine Beförderung gilt, liegt der Trend (gemessen in Tagen) unter dem EU-Durchschnitt. Dagegen liegen in Ländern, in denen die berufliche Weiterbildung als Berufspflicht gilt, die Werte in der Regel über dem EU-Durchschnitt. Länder, in denen die berufliche Weiterbildung zusätzlich als Voraussetzung für eine Beförderung gilt, weisen die zeitintensivsten Fortbildungen auf. Vier dieser sechs Länder, nämlich Spanien, Lettland, Portugal und Rumänien, liegen deutlich über dem EU-Durchschnitt.[6]

Niederlande: Anspruch auf berufliche Weiterbildung für 83 Stunden im Jahr

Im niederländischen Bildungssystem liegt die Verantwortung für die Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen direkt bei den Schulen. Das Budget für Weiterbildung ist Teil des gesamten Personalbudgets und kann, wie alle anderen Budgetmittel, von den Schulen autonom verwaltet werden. Diese können ihr Weiterbildungsbudget dann für Kurse aller Art, also auch für Kurse von privaten Anbietern, verwenden. Es gibt keine zentralen gesetzlichen Bestimmungen bzw. keine stundenmäßige Verpflichtung zur Fortbildung für Lehrer, jedoch die Empfehlung dafür. Allerdings sind seit dem 1. August 2013 in den Tarifverträgen pro Lehrkraft der Anspruch auf ein jährliches Budget von 600 Euro und der Anspruch auf 83 Stunden berufliche Weiterbildung vorgesehen.[7]

Seit 2008 können sich Lehrer zusätzlich für ein Lehrerfortbildungsstipendium (teacher development grant) bewerben, das vor allem dazu dient, zusätzliche akademische Abschlüsse zu erlangen. Es ermöglicht Lehrern, sich über eine maximale Dauer von vier Jahren jeweils zwei Tage pro Woche auf das Studium zu konzentrieren, ohne dabei Gehaltseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.[8] 60 Prozent der Lehrer, die ein solches Stipendium ausgezahlt bekamen, nahmen an einem Kurs teil, der länger als zwei Jahre dauerte.[9]

Fußnoten

- In diesem Vergleich werden die EU-28-Länder sowie die Türkei, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Norwegen, Liechtenstein und Island behandelt, wobei Belgien in drei Bildungssysteme unterteilt wird und Schottland getrennt vom Rest des Vereinigten Königreichs angeführt wird. ↩

- Vgl. Europäische Kommission/EACEA/Eurydice (2015a), S.71. ↩

- Vgl. Europäische Kommission/EACEA/Eurydice (2015a), S. 66 ff. ↩

- Etwa die TALIS-Studie von 2008. ↩

- Vgl. Europäische Kommission/EACEA/Eurydice (2015a), S. 71. ↩

- Die zwei anderen Länder sind Kroatien und die Slowakei. ↩

- Vgl. OECD (2016), S. 103. ↩

- Vgl. Ministry of Education, Culture and Science (2016), S. 12. ↩

- Vgl. Scheerens (2010), S. 149. ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah