„Austerity“ in Italien

- 13.11.2018

- Lesezeit ca. 2 min

Gab es, basierend auf den vorher genannten Definitionen, überhaupt Austerität in Italien? Und wenn ja, in welchem Ausmaß und mit welchem Erfolg? Und wie haben die Maßnahmen zur Senkung der Schulden im Detail ausgesehen?

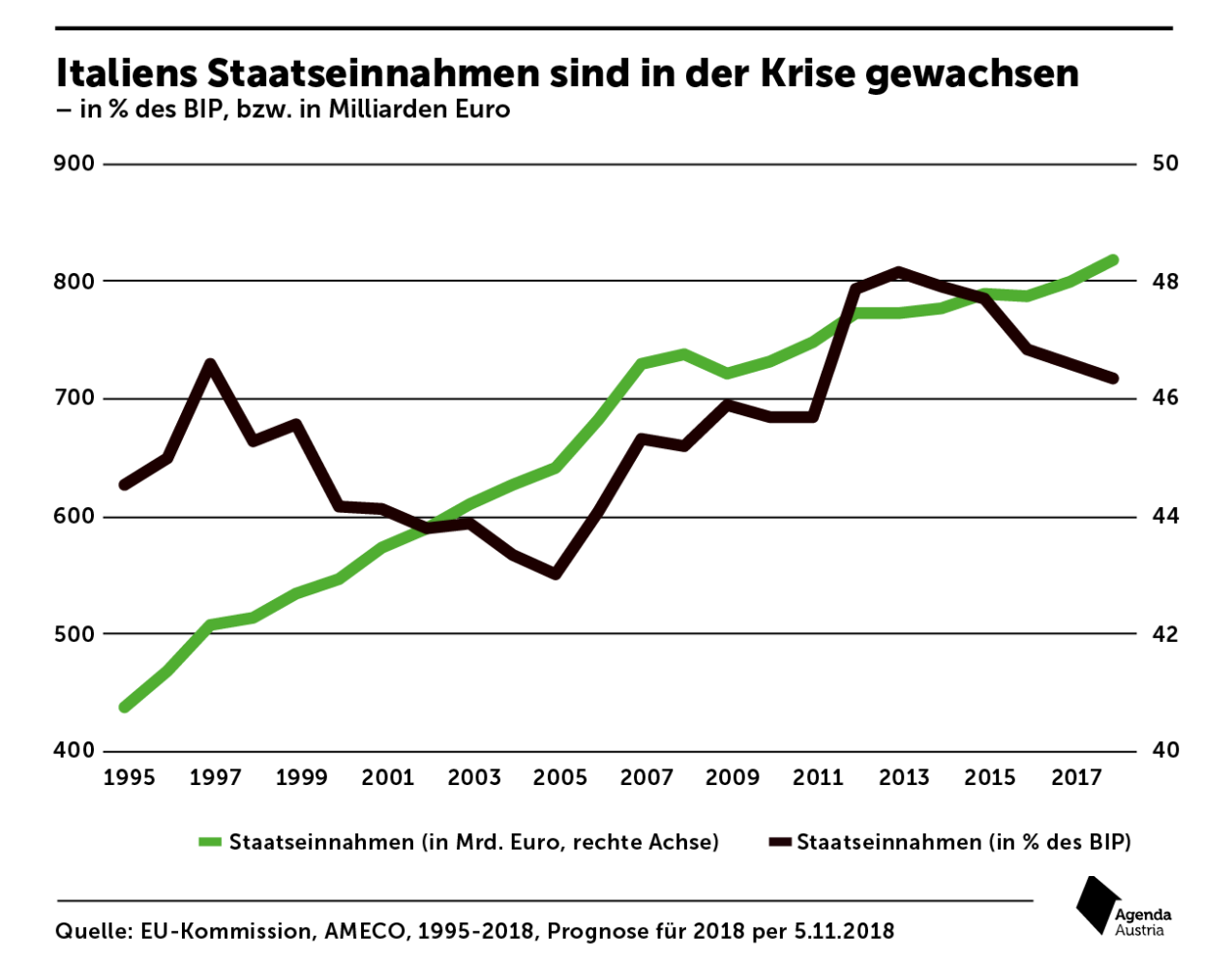

Die Austerität in Italien bestand in den Krisenjahren zum Großteil aus höheren Steuereinnahmen.[1] Während die Staatsausgaben in anderen europäischen Krisenländern signifikant gesunken sind, hat der italienische Staat nur verhalten ausgabenseitig gespart. In der heißen Phase der europäischen Schuldenkrise (2010– 2013) sind aber die Einnahmen von 45,7 Prozent des BIP auf 48,1 Prozent gestiegen, die Staatsausgaben von 49,9 auf 50,9 Prozent des BIP.

Abbildung 3: Italien hat in der heißen Phase der Schuldenkrise vor allem durch höhere Steuereinnahmen den Haushalt zu sanieren versucht.

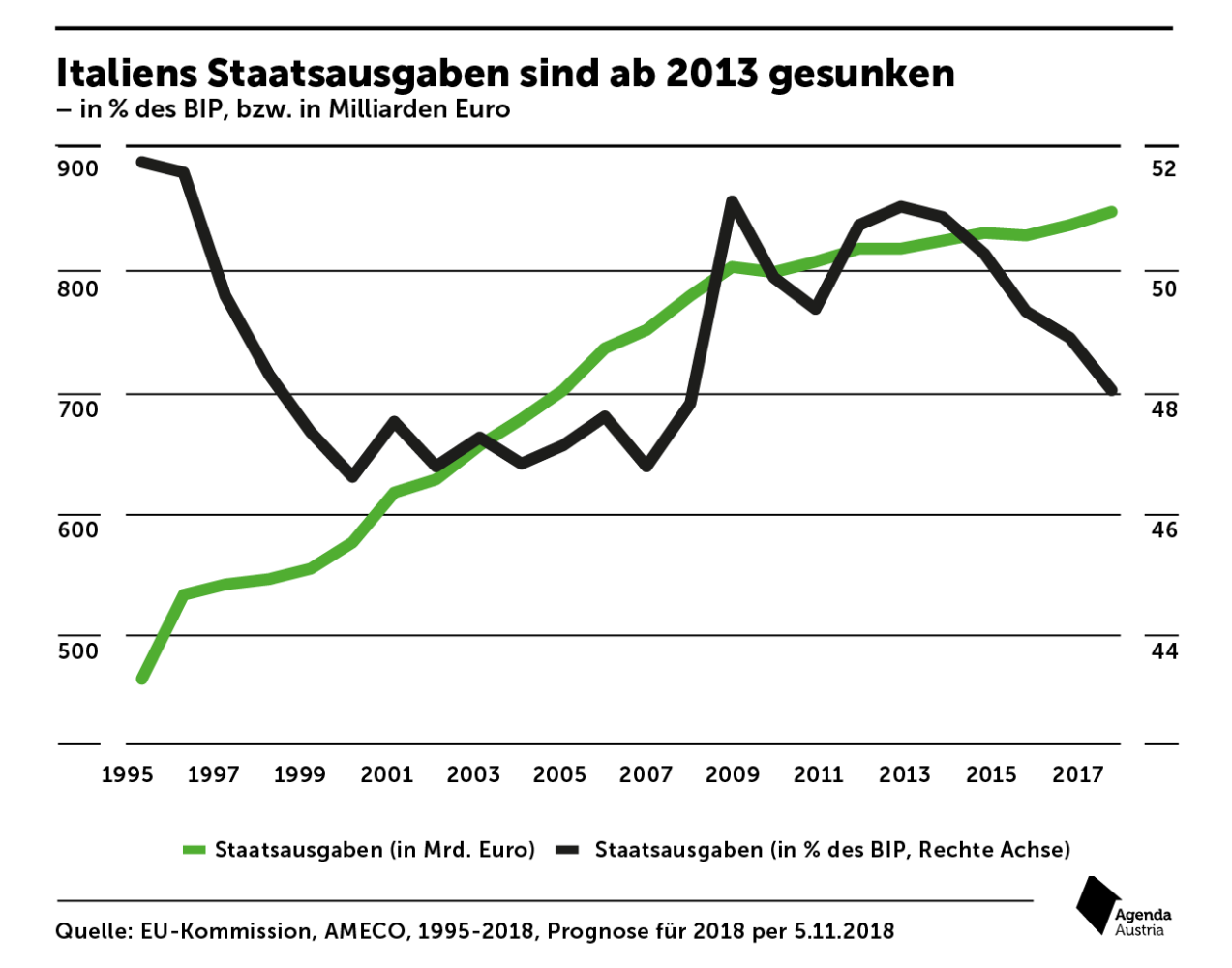

Das gilt allerdings nicht für alle Ausgaben- oder Einnahmenkategorien: Auf der Ausgabenseite wurden vor allem Sozialtransfers ausgeweitet, die Ausgaben für Pensionen stiegen und die Zinszahlungen fielen (bis zur Intervention der Europäischen Zentralbank 2012) höher aus. Dafür sanken die Bruttoanlageinvestitionen wie auch die direkt ausgezahlten Gehälter.[2] Auf der Einnahmenseite stiegen sowohl die indirekten Steuern als auch die direkten Steuern.

Doch war diese Politik Roms, so wie sie umgesetzt wurde, auch vernünftig? Das darf bezweifelt werden. Alesina et al. zeigen etwa deutlich, dass Steuererhöhungen volkswirtschaftlich mehr negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Dynamik haben als Ausgabenkürzungen. Ihr Befund ist, dass Haushaltsanpassungen, die auf Steuererhöhungen basieren, in Relation zu Ausgabenkürzungen viel kostspieliger sind, weil sich höhere Steuern negativer auf das Geschäftsklima und Investitionen auswirken.[3]

Abbildung 4: In der heißen Phase der Schuldenkrise sind die Staatsausgaben Italiens relativ konstant geblieben.

Folglich hat Italien nicht die besten Anpassungsmaßnahmen gewählt oder Maßnahmen nicht richtig umgesetzt. Schlimmer noch: Gerade eher schädliche Pläne wurden relativ konsequent umgesetzt. Denn die fiskalischen Anpassungen haben sich überwiegend auf höhere Steuereinnahmen gestützt. Die Steuerquote erreichte 2012 ihren Höchststand von 43,7 Prozent des BIP und ist seitdem nur langsam wieder gesunken. Krisenländer wie Portugal, Irland und Spanien haben hingegen die Staatsausgaben deutlicher gesenkt und wachstumsfreundlicher konsolidiert.

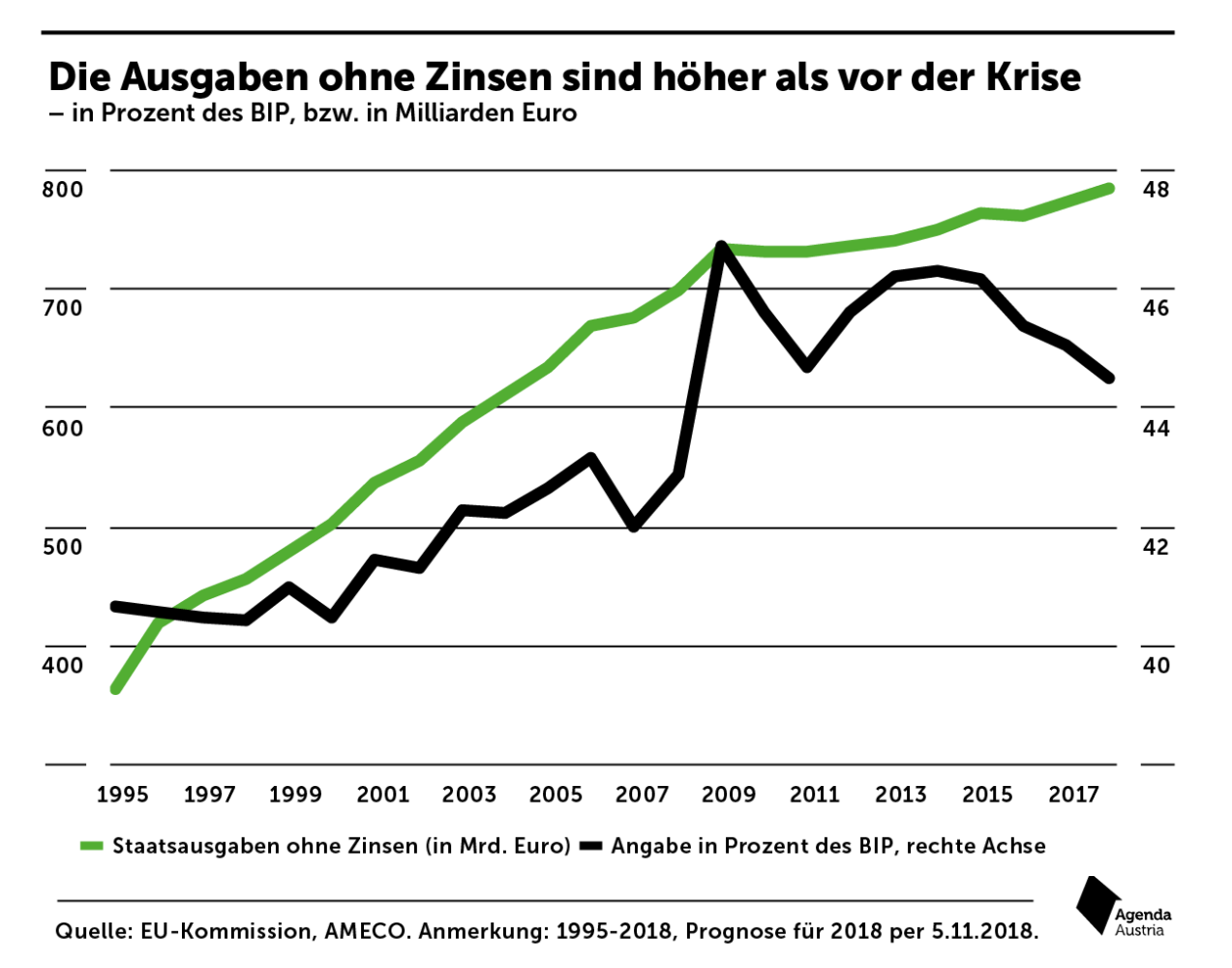

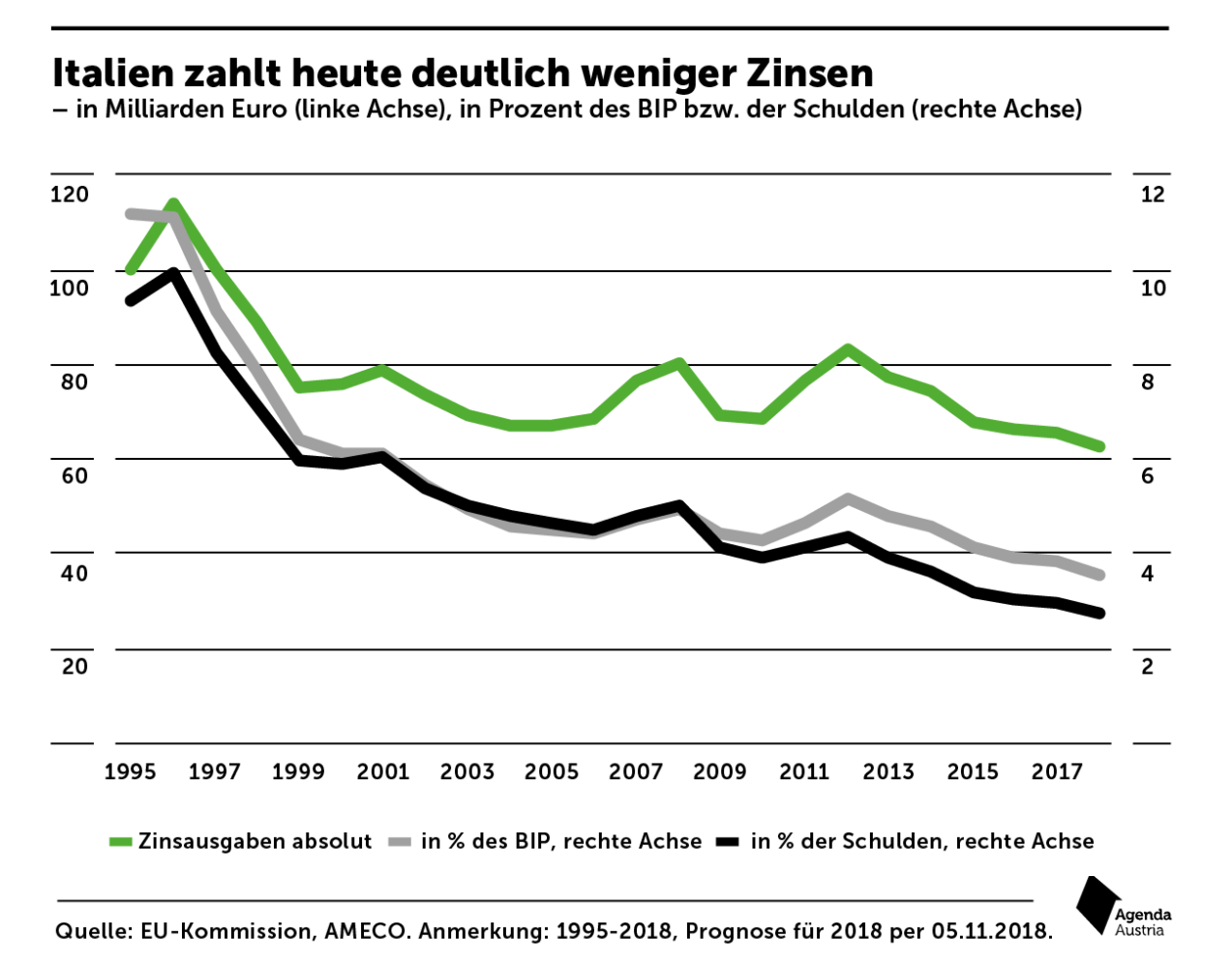

Abbildung 5: Die fallenden Zinskosten haben dem italienischen Staat mehr Spielraum für andere Ausgaben verschafft.

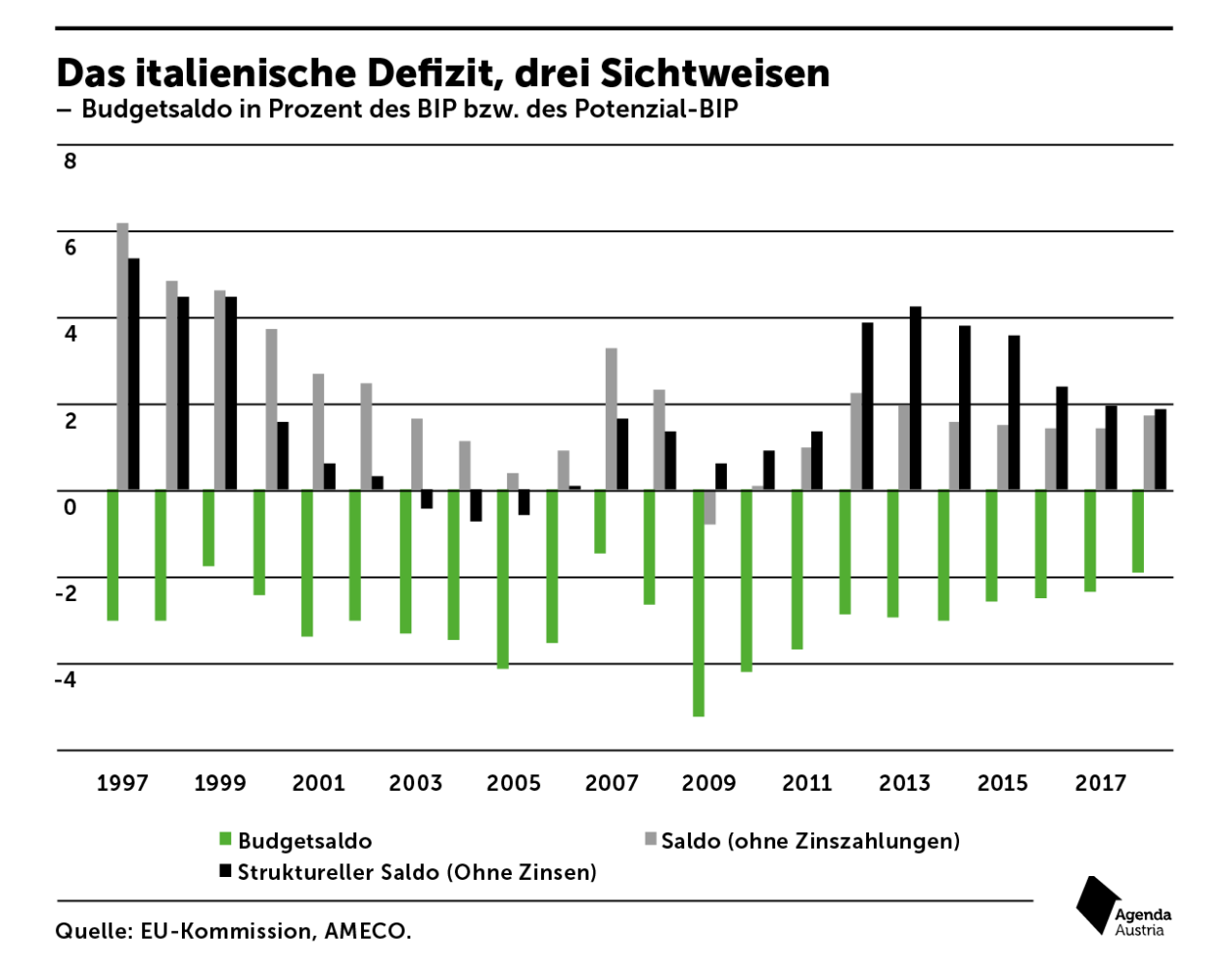

In der wirtschaftspolitischen Debatte wird vor allem das konjunkturell bereinigte Primärdefizit genannt. Doch diese um die Konjunktureffekte und die Zinsausgaben bereinigte Kennzahl ist für Italien oftmals irreführend. Dieses Primärdefizit wies in Italien seit 1995 laut Daten der EU-Kommission nur in einem Jahr (2009) einen Fehlbetrag auf, in allen übrigen Jahren hingegen einen Überschuss.

Das liegt an der großen Bedeutung der Zinszahlungen für das Primärdefizit, sagt aber zugleich wenig darüber aus, ob die Budgetpolitik sonderlich restriktiv war.

Abbildung 6: Italien hat niemals einen Haushaltsüberschuss geschafft, außer man rechnet die Zinsen heraus.

Analysiert man nur die Primärsalden Italiens, übersieht man, dass die Zinsen in der Realität angesichts der außergewöhnlich hohen Schuldenlast sehr wohl den Handlungsspielraum in Rom einengen. Dank des Euro hat der italienische Haushalt zwar eine „Dividende“ in Form von niedrigeren Zinsausgaben lukrieren können, doch zu wenig von dieser Dividende ist in produktivitätssteigernde Maßnahmen investiert worden.

Abbildung 7: Die Schulden Italiens sind zwar hoch, doch die Zinsausgaben dafür sind stetig und deutlich gesunken.

Betrachtet man nun auch noch die Dimension der Wettbewerbsfähigkeit, sieht man erneut, dass Italien kaum Maßnahmen gesetzt hat, die als effektive Austerität beschrieben werden können. Tatsächlich sind die Lohnstückkosten in Italien, im Gegensatz zu anderen Krisenländern wie Irland, Portugal oder Spanien, in der intensiven Phase der europäischen Schuldenkrise weiter gestiegen. Die deutlich höheren Lohnstückkosten gepaart mit einer geringeren Produktivität üben Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit aus.[4]

Die Sparpolitik in Italien war also insgesamt zurückhaltender als in Spanien, Irland oder Portugal. Sie wurde zudem stark mithilfe höherer Steuereinnahmen umgesetzt. Die deutlich gesunkenen Zinsausgaben, insbesondere dank der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, wurden – wie etwa auch in Österreich – kaum genutzt, um den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

Fußnoten

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah