Wie Homeschooling funktionieren kann

- 13.08.2020

- Lesezeit ca. 3 min

„Homeschooling“ als Teilzeitjob?

Die Schließung von Schulen und anderen Betreuungseinrichtungen war zwar angesichts des damaligen Kenntnisstands nachvollziehbar, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Weniger Verständnis wird es allerdings von Seiten der Eltern hinsichtlich der Umsetzung der Distanzlehre geben. Sie wurden über Nacht vom Ministerium zu Ersatzpädagogen auserkoren. Arbeitnehmer waren ohnehin im Home-Office, ergo – so die offensichtliche Annahme der Politik – kann man ja den Unterricht gleich mitübernehmen. Dass dies natürlich nicht so einfach möglich ist, hätte auch vorher schon klar sein müssen. Besonders Frauen waren von dieser Doppelbelastung in Zeiten des Lockdowns betroffen.

Wie es mit den Schulen und Kindergärten im Herbst weitergehen soll, ist derzeit offen. Einige Vorhaben wurden mit dem sogenannten „8-Punkte-Plan“ endlich auf den Weg gebracht. So soll das Lehrpersonal im August geschult, es sollen Programme zusammengestellt und technische Geräte bereitgestellt werden. Wie weit diese im Herbst umgesetzt werden können, steht in den Sternen. Einige Maßnahmen werden sich erst in den kommenden Jahren entfalten. Eine gewisse Dringlichkeit ist in dem Plan hingegen nicht zu sehen. Hier scheint offensichtlich das Prinzip Hoffnung vorzuherrschen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht sich jedenfalls gegen flächendeckende Schulschließungen aus – zumindest solange dies nicht zwingend erforderlich ist. Etwas ambitionierter hätte der Sommer schon genutzt werden können. Was passiert, sollte es doch – zumindest vereinzelt – zu Schließungen kommen, ist weiterhin ungeklärt. Welche Auswirkungen die Betreuung zu Hause auf die Eltern und damit auch für die Arbeitnehmer hat, spielt offensichtlich noch immer nur eine untergeordnete Rolle für die Politik.

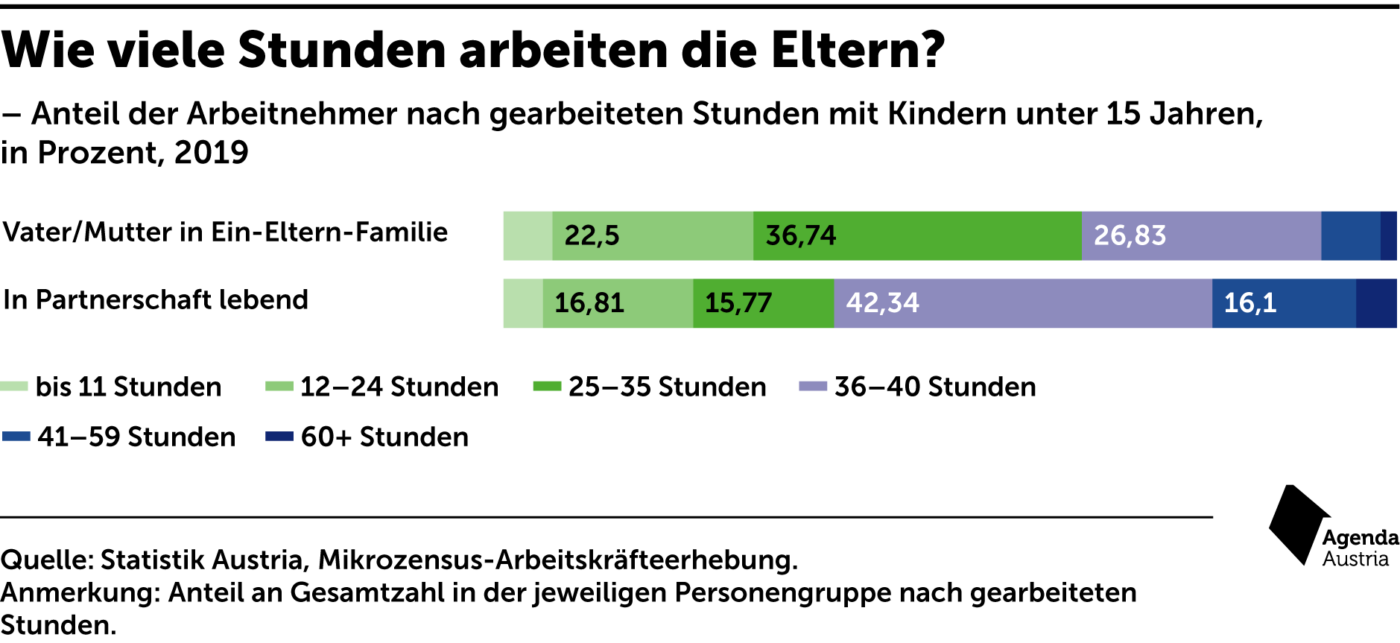

Im Jahr 2019 gab es hierzulande mehr als vier Millionen Erwerbstätige. Mehr als eine Million Arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren. Unter der Annahme, dass für die Kinderbetreuung nicht beide Elternteile ihre Erwerbstätigkeit einstellen müssen, sind noch immer mehr als eine halbe Million Menschen direkt davon betroffen. Dabei unterscheidet sich das Arbeitsausmaß je nach Haushaltstruktur. Während alleinerziehende Personen häufig weniger als 36 Wochenstunden arbeiten, trifft dies bei in Partnerschaft lebenden Haushalten nur auf 37 Prozent zu. Entsprechend höher sind hier die Arbeitszeitverluste durch Schließung der Betreuungseinrichtung[1]. Daraus ergibt sich, dass während einer Schulschließung mehr als ein Zehntel der gesamten Arbeitsstunden für den Zeitraum der Schließung verloren gingen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Sollten die Schulen für eine Woche geschlossen werden, gehen ungefähr 15 Millionen Arbeitsstunden verloren, was knapp 900 Millionen Euro an Wertschöpfung oder ein Fünftel Prozentpunkt der Wertschöpfung eines Jahres entspricht.

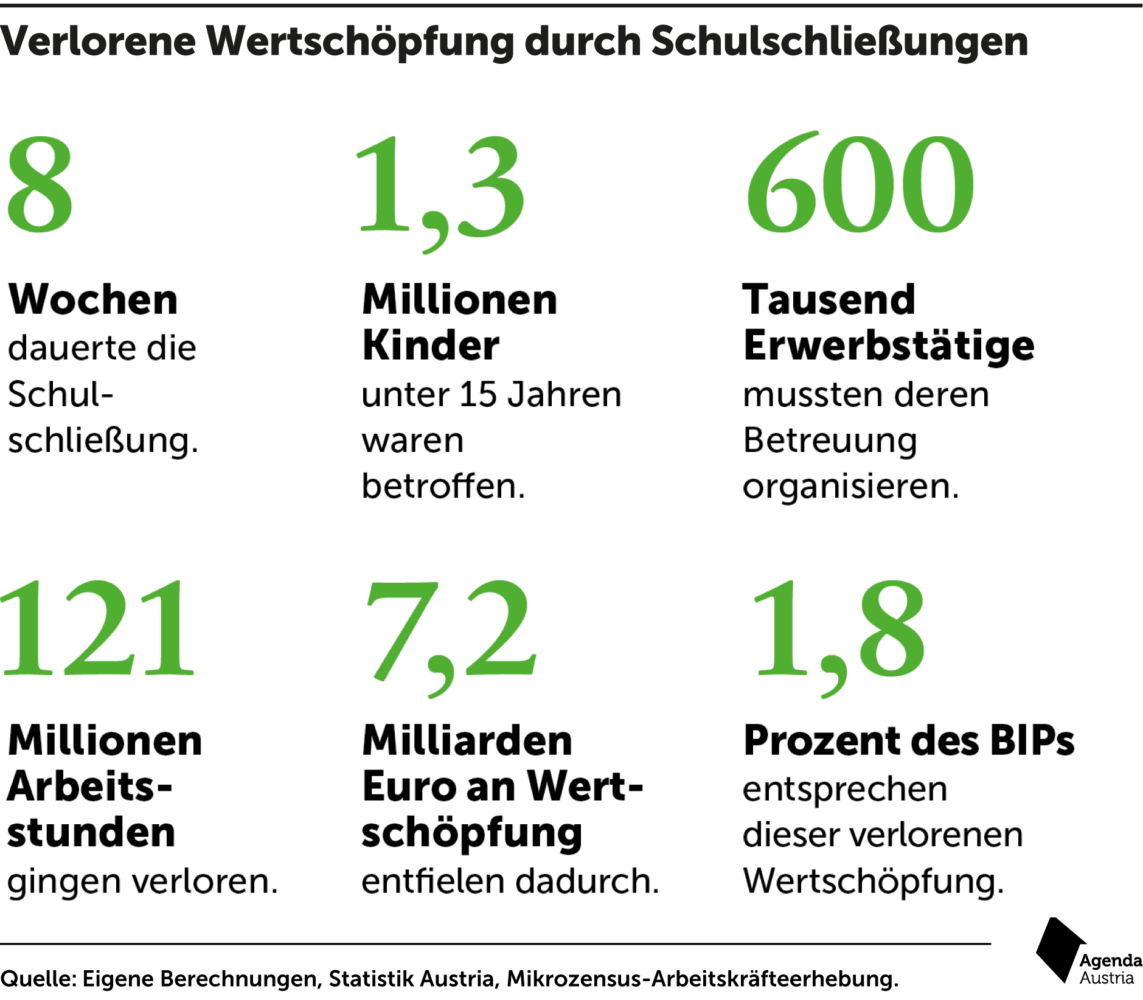

Eine achtwöchige Schulschließung, wie wir sie im Frühjahr erlebt haben, entspricht einem Verlust von 121 Millionen Arbeitsstunden. Dabei geht die Wertschöpfung um etwa 7,2 Milliarden Euro oder 1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung zurück.[2] Allerdings wurde das Betreuungsproblem auch nach der Öffnung der Schulen nicht behoben, da der Unterricht in der Schule nach Schichtbetrieb ablief. Nach diesen acht Wochen sind also weiterhin Kosten entstanden. Untersuchungen für Deutschland[3] zeigen ähnliche Ergebnisse: 26 Prozent der Arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren. Sollten die Schulen wieder geschlossen werden, dann müsste zumindest ein Elternteil die Betreuung der Kinder übernehmen. In diesem Fall wären elf Prozent der Arbeitnehmer oder acht Prozent der Arbeitsstunden ausgefallen.

Fußnoten

- Für unsere Untersuchung verwenden wir Daten aus der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2019. Basierend auf Dingel et al. (2020) schätzen wir den Anteil der Erwerbstätigen, die von einer Schulschließung betroffen sind. Wir nehmen an, dass Kinder unter 15 Jahren nicht alleine zu Hause gelassen werden können, d.h. ein Elternteil oder einer der Partner mit dem Kind zu Hause bleiben muss. Grund: Großeltern, Babysitter oder weitere Pflegepersonen sollen/können wegen des potenziellen Risikos nicht einspringen. ↩

- Im Zuge der Corona-Krise stieg in Österreich die Arbeitslosigkeit. Unsere Schätzungen sind daher als Obergrenze zu sehen. Personen, die ohnehin ihren Arbeitsplatz verloren haben, werden nicht zusätzlich für die Kinderbetreuung das Arbeitspensum reduzieren. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Beschäftigung bis zum Herbst entwickeln wird. ↩

- Fuchs-Schündeln et al. (2020). ↩

Mehr interessante Themen

Wenn der Föderalismus baden geht.

Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.

Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.

Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.

Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.

Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.

Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah