Hier spricht der Sozi-Sanierer

- 27.12.2019

- Lesezeit ca. 4 min

Heute schlüpfe ich in eine andere Haut. Ich tue so, als sei ich Unternehmensberater. Die deutschen und die österreichischen Sozialdemokraten haben ein gemeinsames Problem. Die Nachfrage nach dem von ihnen angebotenen Produkt sinkt.

Das Produkt, um das es geht, nenne ich „Repräsentation“. Die Sozis bieten auf dem Wählermarkt ihren Kunden an, deren Interessen zu vertreten. Bezahlt wird diese Serviceleistung in Stimmen. Zu beachten ist, dass bei der Entscheidung der Kunden neben der Qualität des Produkts auch andere Aspekte von Bedeutung sind, etwa Image (das Produkt gilt als cool), Konkurrenz (andere bieten bei gleicher Qualität billiger an), Vertrauen (Liefertermine und Absprachen werden eingehalten) sowie Gewohnheit (man ist lange Kunde).

Der Kundenstamm besteht seit etwa 100 Jahren aus Arbeitern und Angestellten, dazu kamen Beamte, vor allem Lehrer, Teile des Mittelstands, Intellektuelle und große Teile der Jugend. Das reichte für Marktanteile von 35 bis 40 Prozent oder mehr. Diese Zahl hat sich, grob geschätzt, halbiert, bei weiter sinkender Tendenz.

Dies ist auf eine Änderung des Produkts zurückzuführen. Früher wurde ein Komplettpaket angeboten. Sozis boten in ihrer Hochphase nicht nur soziale Sicherheit an, sondern auch entschlossene Kriminalitätsbekämpfung, Bildungschancen, Verlässlichkeit, kulturelle Akzeptanz der Lebensweise vieler Kunden, Sicherung von Arbeitsplätzen durch maßvoll gebremste Migration und eine zwar reformorientierte, aber im Kern marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik. Ersetzt wurde dieses breite Angebot durch die einseitige Betonung sozialer Forderungen, kombiniert mit einer verstärkten Hinwendung zur Interessenvertretung von Minderheiten und zu Umweltthemen.

Für diese neuen Angebote gibt es Nachfrage. Allerdings stoßen die Sozis hier auf starke Konkurrenz in Gestalt grüner und linker Parteien, die billig produzieren und das Marktsegment bereits besetzt haben. Als letzter Neuankömmling in diesem Themenspektrum fehlt den Sozis die Glaubwürdigkeit, zumal diese bereits durch die unsentimentale Abwendung der Sozis von ihren Traditionswählern gelitten hat. Wieso sollte eine Firma, die Reklamationen ihrer Altkunden nicht berücksichtigt, mit Neukunden anders verfahren? Die S-Parteien erinnern ihre Kunden an ein Traditionsunternehmen, das noch den alten Namen trägt, aber nicht mehr so vertrauenswürdig wirkt wie einst.

Zudem ist ausgerechnet bei dem Angebot „weiterer Ausbau des Sozialstaats“ die Nachfrage eingebrochen. Die SPD hat gerade hier in den letzten Jahren und zu hohen Kosten zahlreiche neue Modelle auf den Markt gebracht, ohne dass sich dies beim Umsatz an der Wahlurne bemerkbar gemacht hätte. Zahlreiche Kunden interessieren sich inzwischen ausgerechnet für die Produkte, die von den Sozialdemokraten aus ihrer Angebotspalette gestrichen wurden, in Deutschland etwa zuverlässige Behörden und eine arbeitsfähige Justiz. Der Sozialstaat wird von diesen Kunden zwar meist positiv gesehen und den S-Parteien als Verdienst zugeschrieben. Aber auch ein Spiele-Hersteller, der hervorragende Brettspiele produziert, muss mit Einbußen rechnen, wenn er den Trend zum Computerspiel ignoriert, und dies, obwohl nach wie vor Brettspiele als hübscher Zeitvertreib gelten.

Die Sozis haben auf diese Herausforderung reagiert, indem sie immer wieder ihr Management austauschten. Das hat zu Imageverlusten geführt und zur inneren Kündigung zahlreicher Mitarbeiter. Weil die Lage der Firma als nahezu aussichtslos gilt, werden Top-Positionen in Deutschland inzwischen mit unerfahrenen Filialleitern aus der Provinz besetzt.

Als Unternehmensberater sehe ich drei Perspektiven. Erstens wäre ein entschlossener Rückbau denkbar, also die Schließung von unrentablen Filialen (Tirol und Vorarlberg in Österreich, in Deutschland der gesamte Osten) und die Trennung von erfolglosen Sparten (völliger Rückzug aus der Bildungs- und Wirtschaftspolitik). Auf diese Weise könnte im Lehrer- und Unternehmermilieu wieder Vertrauen aufgebaut werden. Die Parteien dürften dann bei etwa zehn Prozent eine stabile Bottom Line erreichen. Die zweite Option ist immer eine Fusion.

In Deutschland käme dafür die Linke in Frage. Eine Fusion mit NEOS wäre in Österreich schwierig, aber denkbar, falls der linke SPÖ-Flügel mit der KPÖ fusioniert. Die dritte Möglichkeit erscheint mir als die beste Lösung: der Verkauf an einen potenten Investor aus dem Ausland. Dieser Investor sollte etwa die SPÖ nicht als billige Cashcow betrachten, sondern langfristige und nachhaltige Interessen vertreten. In Österreich hat sich erst im vergangenen Jahr gezeigt, dass gerade russische Investoren ernsthaftes Interesse an dem Erwerb einer österreichischen Partei haben und dass dies perfekt in ihr Portfolio passt.

Harald Martenstein ist ein deutscher Star-Journalist. Er ist u.a. Redakteur des „Tagesspiegels“ und Kolumnist der „Zeit“. Von Jänner bis Dezember 2019 schreibt er für die Agenda Austria die monatliche Kolumne „Martensteins Österreich“.

Mehr interessante Themen

Österreich an der Spitze bei den Sozialausgaben

Alle reden über das Sparen. Aber natürlich vor allem darüber, wo man den Rotstift nicht ansetzen darf. Unter keinen Umständen geht es zum Beispiel im Sozialbudget.

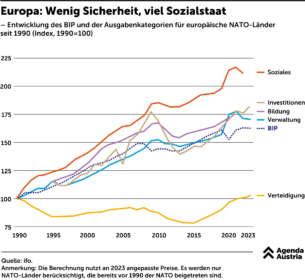

Europa: Wenig Sicherheit, viel Sozialstaat

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt die europäischen NATO-Staaten in finanzielle Nöte. Der wiedergewählte US-Präsident drängt die Europäer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Erster Adressat für diese Botschaft ist Deutschland, das sich eigenen Angaben zufolge nur zwei Tage verteidigen kann, bevor der größten Volkswirtschaft E

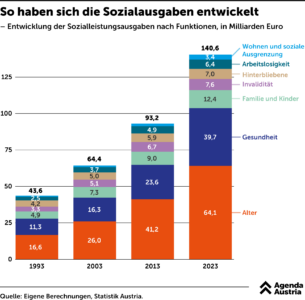

So haben sich die Sozialausgaben entwickelt

Um unser Sozialversicherungssystem werden wir vielerorts beneidet – der Staat garantiert unter anderem eine Mindestsicherung, eine Mindestpension (die höher ist als die Durchschnittspension in anderen Ländern Europas) und eine Arbeitslosenunterstützung, die dauerhaft bezogen werden kann. Dazu kommt noch eine Fülle anderer Wohltaten wie etwa d

Entwicklung der Pflegekosten in Österreich

Enorme Kosten werden bald mit der Pflege auf den Staat zukommen. Die Zahl der über 75-Jährigen wird von derzeit rund 900.000 auf über 1,6 Millionen im Jahr 2050 steigen. Die preisbereinigten Kosten für die Pflege so vieler alter Menschen – gemessen als Anteil am BIP – dürften sich bis 2050 in etwa verdoppeln.

Entwicklung der Sozialquote in Österreich

Betrugen die Staatsausgaben 2019 noch unter 49 Prozent des BIP, schossen sie im Folgejahr auf fast 57 Prozent.

Wie wir das Sozialsystem finanzierbar halten

Der Sozialstaat ist eine Errungenschaft, um die uns viele Menschen auf der Welt beneiden – aber auch eine finanzielle Belastung, die sich immer schwerer stemmen lässt. Die nächste Regierung wird um Sparmaßnahmen nicht herumkommen, wenn das System zukunftsfit bleiben soll. Für die Bürger muss das nicht unbedingt Verschlechterungen mit sich br