Wie gelingt das Comeback?

- 23.04.2021

- Lesezeit ca. 3 min

Mit einem Comeback-Plan soll Österreich wirtschaftlich durchstarten. Es gibt gute Ansätze, aber Antworten auf strukturelle Probleme bleibt er uns schuldig.

In den vergangenen Wochen war die Regierung bemüht, die schlechte Stimmung im Land etwas zu verbessern. Die Lockdowns sollen in Kürze auslaufen, Öffnungsschritte werden in Aussicht gestellt, das Impftempo hat sich beschleunigt. Damit möchte die Regierung auch das Fahren auf Sicht beenden. Die Zeit des Gestaltens soll wieder beginnen. So wurden zuerst die Pläne für das Abrufen von Geldern aus dem EU-Aufbaufonds Next Generation eingereicht. Kurz darauf wurde ein nationaler Comeback-Plan ausgerufen.

Den wird es auch brauchen. Ein Blick auf die Winterprognose der EU-Kommission zeigt: Österreich ist im Stimmungstief. Frühestens 2023 werden wir demnach wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren – und damit später als viele andere EU-Länder.

Die Regierung kommuniziert gern im Superlativ. Der Turbo soll gezündet werden. Wie viel Dynamik letztlich aus dem öffentlichen Antriebssystem tatsächlich generiert werden kann, hängt maßgeblich von der Ausgestaltung der Vorhaben ab, die derzeit nur in groben Zügen vorliegen. Solange es keine ausreichend große Immunisierung in der Bevölkerung gibt, wird auch das Virus hier noch eine Zeit lang ein Wörtchen mitreden.

Die Themenbereiche auf der Ausgabenseite sind in die Zukunft gerichtet: Investitionen in die Digitalisierung, die Ökologisierung und den Arbeitsmarkt sind richtig und wichtig. Auch die aufgestockte Investitionsprämie wird, sofern sie abgerufen wird, einen positiven Beitrag leisten können.

Das Ziel, 500.000 Menschen zurück in ein normales Beschäftigungsverhältnis zu bringen, ist ambitioniert, aber nicht unerreichbar. Dabei handelt es sich fast genau um jene Personenanzahl, die aufgrund der Pandemie in die Kurzarbeit wechselte. Hier sollte die Eingliederung leichter möglich sein als bei den knapp 460.000 Arbeitslosen.

Auch die Aktion „Sprungbrett“, die 50.000 Personen aus der Langzeitarbeitslosigkeit holen soll, adressiert exakt jene Größenordnung, um die diese Gruppe seit Ausbruch der Krise angewachsen ist. Auch dieses Anliegen ist zu begrüßen, da es Langzeitarbeitslose schwerer haben, einen Job zu finden. Der Fokus sollte hier darauf liegen, Anreize für Neueinstellungen in Unternehmen zu setzen. Beispielsweise die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für neue Einstellungen für bis zu zwölf Monate zu erlassen oder auch über Lohnsubventionen nachzudenken. Es ist besser Arbeit zu subventionieren als Arbeitslosigkeit.

Der Arbeitsmarkt wird jedenfalls die zentrale Rolle im Aufschwung spielen. Schaffen wir es nicht, die Arbeitslosigkeit schnell wieder zurückzuführen, droht sich diese wie nach der Finanzkrise zu verfestigen.

Was in den bisherigen Ankündigungen fehlt, sind Lösungen für die schon länger existierenden strukturellen Probleme im Land. Auch in den Boom-Jahren vor Corona hatten wir rund 100.000 Arbeitslose mehr als noch im Jahr 2008. Der Grund dafür ist, dass vielen Arbeitslosen die am Arbeitsmarkt gesuchten Qualifikationen fehlen. Hier braucht es zielorientierte Umschulungen.

Hoch an der Zeit wäre es auch gewesen, sich dem Problem der stark gesunkenen Eigenkapitalquoten heimischer Betriebe zu widmen. Soll nicht jede Konjunkturdelle zu Problemen in den Unternehmen führen, muss deren Eigenkapital wieder steigen. Ebenso offen ist die Frage nach einer Konsolidierung des öffentlichen Haushalts, der nachhaltigen Finanzierung unseres staatlichen Pensionssystems oder die dauerhafte Absenkung der nach wie vor viel zu hohen Abgabenbelastung der Arbeitnehmer im Land. Antworten darauf könnten die Stimmung im Land schneller aufhellen als die vielen Fördermillionen.

Gastkommentar von Hanno Lorenz in der “Presse” (22.04.2021).

Mehr interessante Themen

Wirtschaft schrumpft, Löhne ziehen davon

Die Konjunkturaussichten sind mal wieder schlechter als gedacht. Nun rufen führende Ökonomen zur Lohnzurückhaltung auf.

Was die 4-Tage-Woche ab 2024 kosten würde

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Politisch sowie emotional lässt diese Idee regelmäßig die Wogen hochgehen, doch dieser Tage noch ein bisschen mehr.

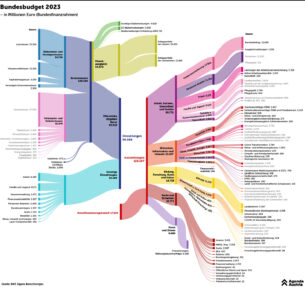

Bundesbudget 2023 auf einen Blick

Im Jahr 2023 gingen fast die Hälfte der Bundeseinnahmen in den Finanzausgleich und in die Pensionen.

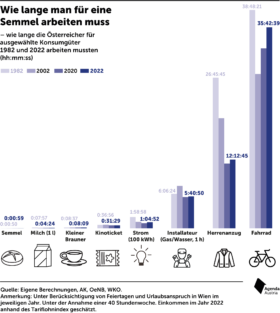

Warum es uns heute besser geht als früher

Am heutigen 1. Mai werden einmal mehr die Errungenschaften der arbeitenden Bevölkerung zelebriert. Und tatsächlich gibt es einiges zu feiern. Denn trotz mehr Urlaub und hohen Inflationsraten ist die Kaufkraft in Österreich gestiegen. Um sich ein Fahrrad, einen Kaffee oder einen Installateur zu leisten, muss heute weniger gearbeitet werden als fr

Was die 4-Tage-Woche kosten würde

Die 4-Tage-Woche wird zurzeit heiß diskutiert. Der Wunsch von Arbeiterkammer, ÖGB und SPÖ lautet: weniger Arbeit bei vollem Lohn. Doch was bedeutet das für die Personalkosten im Detail? Eine Berechnung der Agenda Austria zeigt, wie die schon wegen der Inflation jetzt enorm steigenden Personalkosten weiter nach oben klettern würden, wenn es ein

Der europäische Wirtschaftsmotor stottert

Wir müssen reden. Europa – Wiege der industriellen Revolution und des damit verbundenen Wirtschaftswachstums – hat ein Problem.