Was Österreich jetzt braucht

- 29.10.2015

- Lesezeit ca. 4 min

Österreichs Bundesregierung sucht nach Wegen zu mehr Wachstum und mehr Jobs. Die Politik sollte sich von der Idee verabschieden, Jobs zu schaffen. Stattdessen sollte sie sich darauf konzentrieren, ihren Job zu erledigen. Der Rest geht dann von allein.

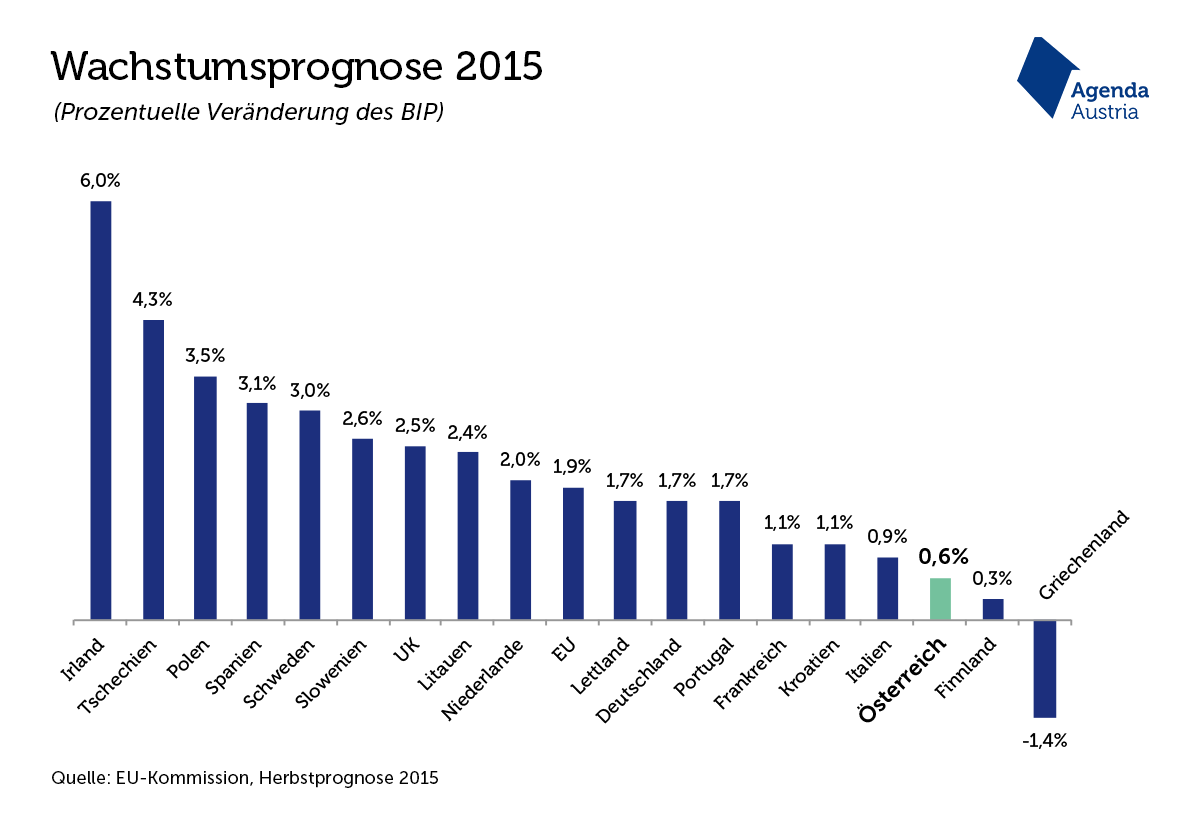

Im Juni 2005 war in einem deutschen Nachrichtenmagazin Folgendes zu lesen: „Gute Stimmung, mehr Wachstum, neue Jobs: Während in Deutschland der Frust grassiert, Geiz zur Nationaltugend wird und die Arbeitslosigkeit steigt, geht es in der Alpenrepublik voran“. Zehn Jahre später sieht die Lage spiegelverkehrt aus: Deutschland freut sich über die niedrigste Arbeitslosenrate seit 24 Jahren, Österreich steuert auf einen neuen Rekord mit einer halben Million arbeitssuchenden Menschen zu. Begleitet wird die Rekordarbeitslosigkeit von Rekordschulden, kaum noch auszumachendem Wachstum der Wirtschaft und einer generell trüben Stimmung.

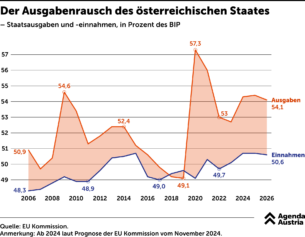

Die Bundesregierung setzt hauptsächlich auf punktuelle Konjunkturspritzen, die vorübergehend Linderung schaffen. Die Wirtschaft über schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme aus der Flaute „herauszuinvestieren“ hat in der jüngeren Vergangenheit aber offensichtlich nicht geklappt. Was also wäre zu tun?

Die Agenda Austria hat ein „Konjunkturprogramm der anderen Art“ zusammengestellt, die Bundesregierung ist herzlich eingeladen, sich aus diesen Vorschlägen zu bedienen. (Anbei die Zusammenfassung, die Langfassung finden Sie hier.)

1. Anpacken ist ansteckend

2. Freiraum schafft Bewegung

3. Höhere Löhne zahlen sich selbst

4. Das Kapital umarmen, nicht verjagen

5. Risikokultur statt Sparbuchfetisch

Diese Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entscheidend ist, dass sich die Politik von der Idee verabschiedet, Jobs zu schaffen. Und sich stattdessen darauf konzentriert, den eigenen Job zu erledigen. Allen voran mit einem klaren Reformsignal, das der Bevölkerung Zuversicht gibt. Der Rest geht dann ganz von allein.

Geld ist derzeit günstig wie noch nie, dennoch halten sich Firmen mit Investitionen zurück. Den Steuerzahlern bringt das neue Jahr eine spürbare Entlastung, dennoch ist die Stimmung im Keller. Österreichs größte Wachstumsbremse ist die fehlende Zuversicht. Den Menschen fehlt ein klares Signal, dass sich dieses Land nach vorne bewegt. Die Gewissheit, dass Probleme nicht verdrängt, sondern erkannt und gelöst werden. Andere Länder haben gezeigt, wie es geht:

- Schulden bremsen wie die Deutschen.

- Pensionen sichern wie die Schweden.

- Schulen reformieren wie die Holländer.

- Oder Föderalismus leben wie Schweizer.

Es ist mittlerweile egal, welche Reform die Regierung anpackt, Hauptsache irgendeine.

Staatliche Eingriffe folgen in den meisten Fällen einem guten Willen. Das Ausmaß der Eingriffe ist entscheidend, eine gute Balance schützt Arbeitgeber wie Arbeitnehmer und sichert ein gutes Wirtschafts- und Investitionsklima. Der Staat Österreich hat es allerdings mit seinen Regulierungen zu gut gemeint, viele der Eingriffe lähmen die Initiative und bremsen das Wachstum. Konkurrenten entscheiden darüber, wer den Markt betreten darf. Im Dienstleistungssektor gelten strengere Arbeitszeitregeln als in der Produktion. Geschäfte müssen geschlossen halten, wenn die meisten Kunden frei haben. Deshalb:

- Die Gründung von Unternehmen radikal beschleunigen (auf unter fünf Tage).

- Die Gewerbeordnung abholzen (von 80 auf 40 konzessionierte Gewerbe).

- Das Arbeitsrecht im Dienstleistungssektor lockern und der Produktion angleichen.

- Die Ladenöffnung komplett freigeben.

Österreichs Steuersystem ist wachstumshemmend. Zahlt der Arbeitgeber einem Mitarbeiter mit Durchschnittsgehalt 100 Euro netto mehr, erhält der Staat 140 Euro, die Arbeitskosten steigen also um 240 Euro. Letztere sind international enorm hoch, die Nettolöhne vergleichsweise niedrig. Der Begriff „Lohnnebenkosten“ ist irreführend, die Steuern und Abgaben sind längst die Hauptkosten. Deshalb:

- Die „Kalte Progression“ abschaffen. Das stärkt die Kaufkraft.

- Sozialversicherungsbeiträge senken.

- Die Familienförderung komplett aus dem Budget finanzieren, die Überschüsse aus dem „FLAF“ zur Senkung der Arbeitskosten heranziehen.

Ohne Investitionen keine neuen Jobs. Ohne Kapital kein technischer Fortschritt und damit keine höhere Produktivität. Deshalb sollten die Vertreter des Staates ihre Strategie ändern und privates Kapital als Partner gewinnen, statt es systematisch zu bekämpfen. Das umso mehr, als die privaten Investitionen in Österreich eine deutlich wichtigere Rolle spielen als die öffentlichen. Letztere stellen nur ein Sechstel der Investitionen, womit der Staat nicht die rückläufigen Aktivitäten des privaten Sektors ausgleichen kann und auch nicht soll. Deshalb:

- Mit Reformen das Vertrauen von Investoren zurückgewinnen.

- Von Hannes Androsch lernen und die vorzeitige Abschreibung wiederbeleben. Das kostet den Staat nichts, verschiebt nur die Steuerleistung zeitlich.

- Schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme des Staates sollten sich auf den Bildungsbereich konzentrieren. Moderne Schulen mit Ganztagesarbeitsplätzen für Lehrer und Schüler.

In den letzten 15 Jahren entstand in Westeuropa ein wesentlicher Teil der Arbeitsplätze und des Wachstums über Start-ups und Hi-Tech-Firmen. Die Gründung, Ausweitung oder Umstrukturierung eines Unternehmens erfordert aber Kapital, das vor allem kleine, junge und innovative Firmen nicht über traditionelle Finanzierungsquellen decken können. Stark regulierte Banken bieten gerade für Risikounternehmen weniger Finanzierungsmöglichkeiten, da letztere oft in der Wachstumsphase niedrige Umsätze und geringe Vermögenswerte aufweisen. Privates Risikokapital kann helfen, diese „Finanzierungslücke“ zu schließen. Deshalb:

- Abschaffung der Investitionsobergrenze für Fonds in Risikounternehmen.

- Den Einstieg von Kapitalgebern steuerlich begünstigen – dafür staatliche Garantien und Direktförderungen streichen.

- Steuerabsetzbetrag für Business Angels nach deutschem Beispiel.

- Das “Entrepreneurship” an den Hochschulen stärken.

Mehr interessante Themen

Weiterhin kein Wachstum in Sicht!

Nach zwei Jahren Rezession in Folge wird Österreichs Wirtschaft auch 2025 schrumpfen.

Die Inflationssteuer ist zurück

2022 wurde die kalte Progression abgeschafft – nun nutzt die Regierung sie erneut als stille Einnahmequelle, um das wachsende Budgetdefizit abzufedern.

Kalte Progression: Der Fehler im System ist zurück

Was von der ÖVP als großer Triumph der letzten Legislaturperiode verkauft wurde, ist nun wieder Geschichte: Die vollständige Abschaffung der Kalten Progression.

Höhere Steuern lösen keine Probleme

Knapp 13 Wochen nach den Nationalratswahlen warten die Bürger des Landes noch immer auf eine neue Regierung. Und das Warten ist bekanntlich seit Freitag auf unbestimmte Zeit verlängert worden, nachdem die NEOS die zähen Verhandlungen schlussendlich platzen ließen.

Österreich bleibt im Wachstums-Keller

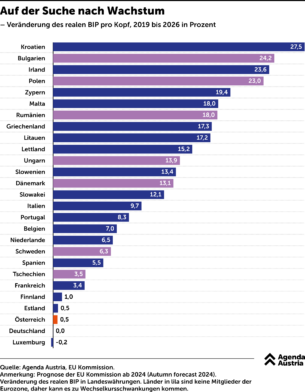

Inflationsbereinigt wird die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung der Österreicher zwischen 2019 bis 2026 um magere 0,48 Prozent gewachsen sein. Selbst die Italiener werden in diesem Zeitraum um rund zehn Prozent wohlhabender geworden sein. Während Spitzenreiter wie Kroatien, Bulgarien und Irland einen regelrechten Boom erwarten, liegt Österreich fast a

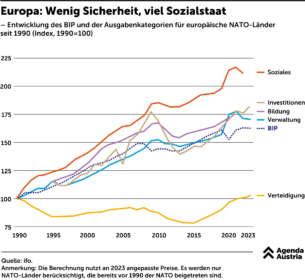

Europa: Wenig Sicherheit, viel Sozialstaat

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt die europäischen NATO-Staaten in finanzielle Nöte. Der wiedergewählte US-Präsident drängt die Europäer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Erster Adressat für diese Botschaft ist Deutschland, das sich eigenen Angaben zufolge nur zwei Tage verteidigen kann, bevor der größten Volkswirtschaft E