Umverteilung konzentriert sich auf Geld statt auf Chancen

- 14.05.2014

- Lesezeit ca. 4 min

"Privat organisierte Sozialhilfe wäre effizienter als der Wohlfahrtsstaat", meint der Priester Martin Rhonheimer bei einer Umverteilungs-Debatte in der Agenda Austria.

“Wir hätten alle einen höheren Lebensstandard ohne Wohlfahrtsstaat.” Schon dieses Statement des Schweizer Theologen Martin Rhonheimer zeigt, dass es bei der Veranstaltung “Umverteilung – verlässlicher Fluchthelfer aus der Armut oder sündteures Placebo?” am Dienstag Abend in der Agenda Austria kontrovers zuging – und das war durchaus gewollt.

Umverteilung ist laut Rhonheimer ungerecht, da sie das Privateigentum missachte, moralisch sowie politisch unklug, da sie falsche Anreize setze und den Menschen entwürdige, und nicht zuletzt unsozial, weil sie das Unternehmertum behindere und die Staatsschulden in lichte Höhen treibe. Effizienter sei es, soziale Zuwendungen an Arme privat zu organisieren. Der Professor für Ethik an der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom, die unter der Leitung des Opus Dei steht, vertritt damit zweifellos nicht gerade den Mainstream der Kirche.

Gegen diese Ansicht wandten sich Peter Kampits, Philosophieprofessor an der Uni Wien sowie Alexander van der Bellen, grüner Politiker und Professor für Volkswirtschaft. Van der Bellen sah Rhonheimers Lösung – profitorientierte soziale Initiativen, die auf Freiwilligkeit beruhen – als “etwas, was vielleicht im Mittelalter in Dörfern funktioniert hat”. Dass Österreich 30 Prozent der Wirtschaftsleistung für Sozialleistungen ausgibt und trotzdem über steigende Armut geklagt wird, ist für van der Bellen so zu erklären: Erstens gehe die Hälfte davon für Pensionen auf und zweitens sieht er die Ursache in einer seit 20 Jahren scheiternden Bildungspolitik: “Der Staat schafft tatsächlich Armut. Warum stehen der Wirtschafts- und Sozialminister nicht jeden Tag beim Bildungsminister, damit der etwas gegen die miesen PISA-Ergebnisse tut? Das ist Klassenkampf von oben.”

Kampits diagnostizierte, unsere Gesellschaft befinde sich in einer Schieflage: Die weit aufgehende Schere zwischen Arm und Reich zerschneide den Mittelstand, der eine zu hohe Steuerlast tragen müsse. Es gelte, einen Mittelweg zwischen einer “neu mit Sinn erfüllten Solidargemeinschaft” und der Freiheit des Einzelnen zu finden – und wem dies gelinge, der sei nobelpreisverdächtig. Der Schwerpunkt müsse jedenfalls auf Chancengleichheit liegen und nicht so sehr auf Geld. In diesem Sinne kam aus dem Publikum dann auch der Vorschlag, Umverteilung zum Beispiel über Bildungsschecks zu organisieren.

In einigen wenigen Punkten stimmten die Diskutanten überein: Etwa darin, dass die Steuern und Abgaben auf Arbeit – konkret etwa die Sozialversicherungsbeiträge bei geringen Einkommen – zu hoch seien und im Sinne der Chancengleichheit Bildung viel stärker als wirtschaftspolitisches Instrument genutzt werden müsse. Immerhin können 25 Prozent der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen – diese jungen Menschen werden vom staatlichen Bildungssystem im Stich gelassen.

Auf Widerspruch hingegen stieß Alexander van der Bellens Statement, wir näherten uns einer “viktorianischen Vermögensverteilung”, in der Vermögen vor allem durch Erbschaft geschaffen werde (“selbst erarbeiteter Reichtum ist nicht das Problem”) und sozialer Aufstieg nicht mehr möglich sei. Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, so wurde aus dem Publikum eingewendet, sei der Lebensstandard der breiten Masse heute ungleich höher, weshalb dieser Vergleich überzogen sei.

Van der Bellen betonte, Arbeit müsse sich lohnen – eine Ansicht, der dann aber Martin Rhonheimer wieder zustimmte. Für ihn ist das Recht auf Arbeit essenziell, welches die Gewerkschaften auch nur so wenig wie irgend möglich einschränken dürften. Man solle dieses Recht wahren und weniger über das – laut dem Theologen unmoralische – Recht reden, auf Kosten anderer zu leben. Zudem sollten soziale Zuwendungen nicht staatlich organisiert werden. Dabei kritisiert Rhonheimer auch die Caritas, die längst zu einer teilstaatlichen Organisation mutiert sei.

Nicht alle Fragen wurden in den knapp zwei Stunden der Veranstaltung abschließend beantwortet. Etwa jene nicht, worin genau Gerechtigkeit nun bestehe: Jedem das Gleiche? Jedem das Seine, gemäß seinen Bedürfnissen? Jedem nach seiner Leistung? Peter Kampits tröstete das Publikum mit dem Verweis auf Hans Kelsen, der die Definition von Gerechtigkeit als “etwas vom Schwierigsten” bezeichnet habe.

Mehr interessante Themen

Ist ihr Chef auch schon im Urlaub?

Alljährlich beginnt für die Arbeiterkammer der Jänner mit dem so genannten „Fat Cat Day“. Dabei handelt es sich um eine fragwürdige Berechnung, die zeigen soll, dass unsere Firmenchefs zu viel verdienen. Was Arbeitnehmervertreter gegen flauschige Haustiere haben, wenn diese wohlgenährt ihr Dasein fristen, bleibt eines der großen Rätsel d

Die Republik der verarmten

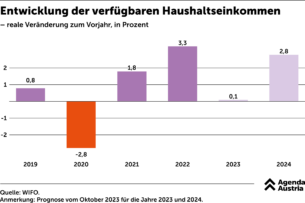

Die Inflation ist besonders deswegen so schädlich, weil sie ärmere Haushalte stärker trifft. Deswegen wurde auch jahrelang davor gewarnt. Als sie dann schlussendlich kam, blieb der Regierung nur mehr, den Bedürftigen zu helfen, diese schwere Phase zu überstehen. Trotz Rekordinflation ist es aber gelungen, die Kaufkraft der Bevölkerung zu erh

Die Gratis-Republik

Österreich hat den großzügigsten Sozialstaat der Welt. Dennoch hungern laut SPÖ die Kinder. Irgendwas läuft hier grundlegend falsch.

Der Maler streicht an, der Staat streicht ein

Wer sich für 400.000 Euro eine Wohnung kauft, muss in Summe 808.000 an den Staat abliefern. Und wir wundern uns, dass kaum noch jemand arbeiten will.

Oxfam: Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten

Jährlich wartet die NGO Oxfam zu Beginn des Jahres mit Horrorzahlen dazu auf, wie ungerecht die Welt ist. Es ist völlig unbestritten, dass es Verbesserungspotenzial bei der Bekämpfung von Armut sowie bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt. So dramatisch, wie von der NGO behauptet, ist die Entwicklung aber nicht. Denn entgegen der ja

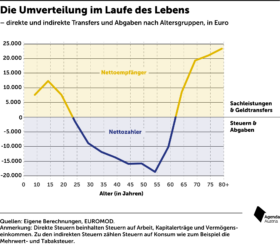

Verteilung über den Lebenszyklus

Aus Sicht des Sozialstaates lässt sich das Leben eines Österreichers in drei Phasen einteilen. In der ersten Phase profitiert man als Kind besonders stark vom Bildungsbereich, noch werden aber keine Beiträge zum Sozialstaat gezahlt. In dieser Phase sind wir alle durchschnittlich Nettoempfänger. Mit dem Ende der Ausbildung und dem Einstieg ins B